風邪や気管支炎は治ったはずなのに、咳だけがしつこく残ってしまい、「いつになったら止まるのだろう」と不安な日々を過ごしている方もいるかもしれません。

感染症にかかった後、3週間以上、時には2ヶ月近く続く咳は「亜急性咳嗽(あきゅうせいがいそう)」の可能性があります。

この記事では、長引く咳に悩む方に向けて、亜急性咳嗽の基本的な知識から、考えられる原因、ご自身でできる対処法、そして医療機関を受診する際の目安まで、詳しく解説します。

亜急性咳嗽は遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)とも言います。本記事では亜急性咳嗽として説明いたします。

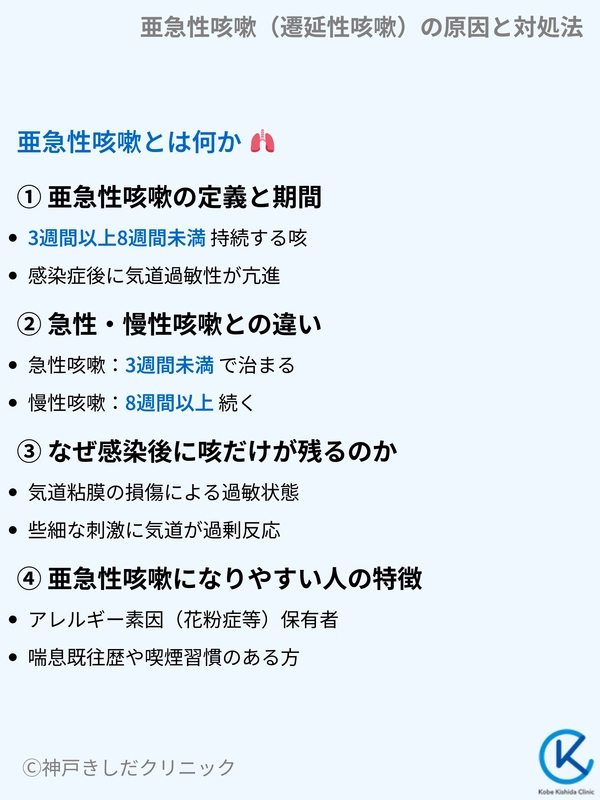

亜急性咳嗽とは何か

咳は期間によって大きく3つに分類します。亜急性咳嗽は、その中間に位置する、比較的長く続く咳の状態を指します。

多くの場合は深刻な病気につながることはありませんが、背後に特定の原因が隠れていることもあります。

亜急性咳嗽の定義と期間

医療の世界では、咳が出始めてからの期間に応じて咳を分類し、診断や治療の方針を立てます。亜急性咳嗽は、咳が始まってから3週間以上8週間未満続く状態と定義します。

風邪などの呼吸器感染症の後に見られることが多く、炎症によって気道が過敏になっていることが一因と考えられています。

急性・慢性咳嗽との違い

咳の分類を理解することは、ご自身の状態を把握する上で役立ちます。主な違いは期間です。3週間未満で治まる咳を「急性咳嗽」、8週間以上続く咳を「慢性咳嗽」と呼びます。

亜急性咳嗽は、急性から慢性へと移行する期間の咳であり、原因を特定し、適切に対処することが慢性化を防ぐ鍵となります。

咳の期間による分類

| 分類 | 期間 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 急性咳嗽 | 3週間未満 | ウイルスや細菌による感染症(風邪、インフルエンザなど) |

| 亜急性咳嗽 | 3週間以上8週間未満 | 感染後咳嗽、咳喘息の初期、副鼻腔炎など |

| 慢性咳嗽 | 8週間以上 | 咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症、COPDなど |

なぜ感染後に咳だけが残るのか

感染症そのものが治癒した後も咳が続くのは、ウイルスや細菌との戦いで気道の粘膜が傷つき、過敏な状態になっているためです。

健康な時には問題にならないような些細な刺激、例えば、冷たい空気、タバコの煙、会話、温度差などに対しても、気道が過剰に反応して咳を引き起こしてしまいます。

この状態を「気道過敏性の亢進」と呼び、亜急性咳嗽の背景にある重要な状態です。

亜急性咳嗽になりやすい人の特徴

誰もが感染後に亜急性咳嗽になるわけではありません。

もともとアレルギー素因を持っている方(花粉症、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などがある方)や、喘息の既往歴がある方は、気道が過敏になりやすく、咳が長引きやすい傾向があります。

また、喫煙者も気道の防御機能が低下しているため、咳が残りやすいと考えられます。

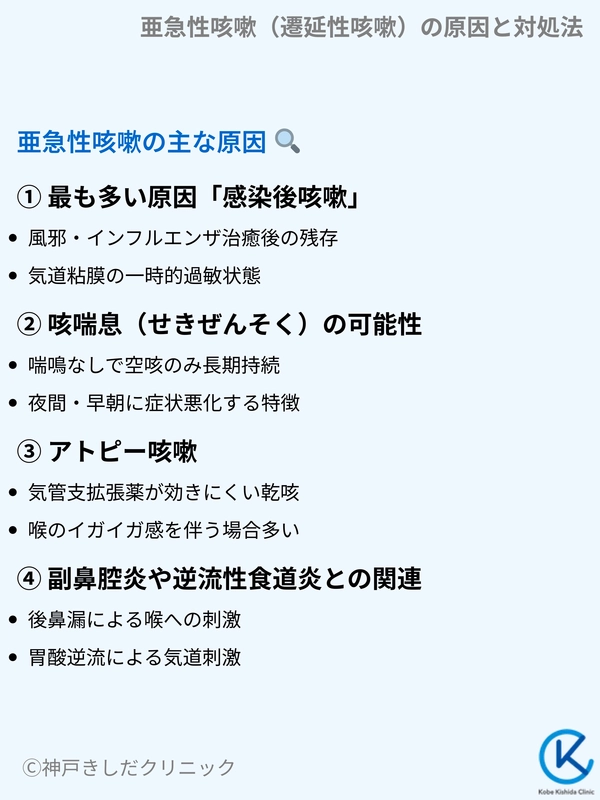

亜急性咳嗽の主な原因

亜急性咳嗽を引き起こす原因は一つではありません。最も頻度が高いのは感染後の咳ですが、その他にもいくつか鑑別が必要な状態があります。

原因によって治療法が異なるため、原因を考えることはとても重要です。

最も多い原因「感染後咳嗽」

亜急性咳嗽の中で最も多くを占めるのが「感染後咳嗽(かんせんごがいそう)」です。

これは、風邪やインフルエンザ、マイコプラズマ、百日咳などの呼吸器感染症が治癒した後に、咳だけが残る状態です。

気道の粘膜がダメージを受け、一時的に過敏になっていることが原因で、多くは自然に改善しますが、症状が強い場合には咳を和らげる治療を行います。

咳喘息(せきぜんそく)の可能性

咳喘息は、喘息特有の「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難がなく、空咳だけが長く続く病気です。

気管支喘息の前段階とも考えられており、放置すると本格的な喘息に移行することがあります。

特に、夜間から早朝にかけて咳が悪化する、冷たい空気やタバコの煙、会話などで咳き込む、アレルギー体質である、といった特徴がある場合は咳喘息を疑います。

アトピー咳嗽

アトピー咳嗽も、咳喘息と同様に乾いた咳が長く続く病気ですが、気管支拡張薬が効きにくいという特徴があります。

喉のイガイガ感やかゆみを伴うことが多く、アレルギー素因を持つ人に発症しやすい傾向があります。咳喘息との区別は専門医による診断が必要です。

主な原因の比較

| 原因 | 咳の特徴 | 有効な治療薬の例 |

|---|---|---|

| 感染後咳嗽 | 痰が絡むこともあるが、空咳が多い。自然に軽快する傾向。 | 鎮咳薬、去痰薬 |

| 咳喘息 | 乾いた咳。夜間・早朝に悪化。 | 吸入ステロイド薬、気管支拡張薬 |

| アトピー咳嗽 | 乾いた咳。喉のイガイガ感を伴う。 | 吸入ステロイド薬、抗ヒスタミン薬 |

副鼻腔炎や逆流性食道炎との関連

鼻の病気や胃の病気が咳の原因になることもあります。副鼻腔炎(蓄膿症)では、鼻水が喉の奥に垂れ込む「後鼻漏(こうびろう)」が刺激となって咳が出ます。

また、胃食道逆流症では、胃酸が食道へ逆流し、喉や気道を刺激して咳を引き起こします。これらの場合は、咳の治療と並行して、原因となる病気の治療が必要です。

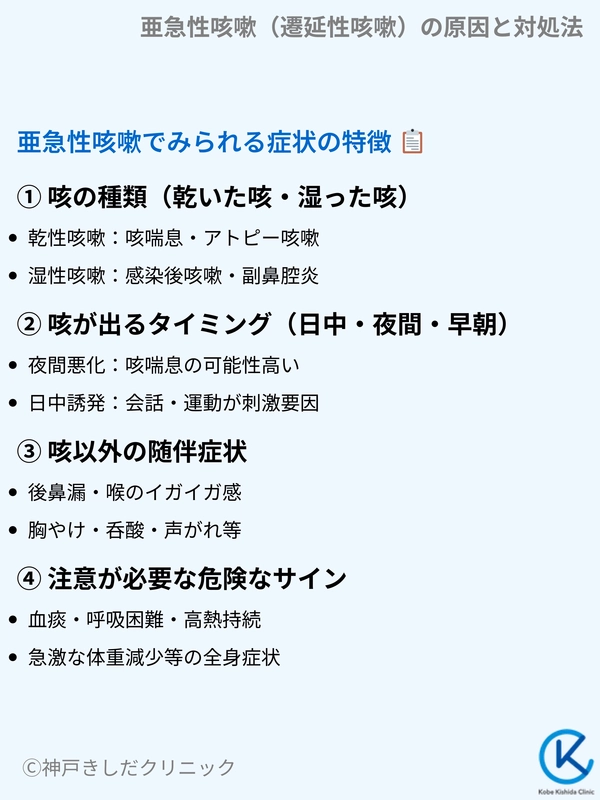

亜急性咳嗽でみられる症状の特徴

咳の種類やタイミング、その他の症状に注意を払うことで、原因を推測する手がかりが得られることがあります。ご自身の症状をよく観察してみましょう。

咳の種類(乾いた咳・湿った咳)

咳は痰を伴うかどうかで「湿性咳嗽(しっせいがいそう)」と「乾性咳嗽(かんせいがいそう)」に分けられます。「コンコン」という乾いた咳は咳喘息やアトピー咳嗽でよく見られます。

一方、「ゴホゴホ」と痰が絡む湿った咳は、感染後咳嗽や副鼻腔炎に関連することが多いです。ただし、感染後咳嗽でも後期には乾いた咳に移行することがあり、一概には言えません。

咳が出るタイミング(日中・夜間・早朝)

特定の時間帯に咳が悪化する場合、診断の手がかりになります。例えば、就寝時や夜間から明け方にかけて咳がひどくなる場合は、咳喘息の可能性が高まります。

これは、自律神経の働きやホルモンの影響で、夜間に気道が狭くなりやすいためです。日中の活動時に咳が出やすい場合は、会話や運動が刺激になっている可能性があります。

咳が悪化しやすい時間帯と関連する可能性のある状態

| 時間帯 | 考えられる状態 | 理由 |

|---|---|---|

| 夜間・早朝 | 咳喘息 | 自律神経やホルモンの影響で気道が収縮しやすい |

| 就寝時・起床時 | 後鼻漏、胃食道逆流症 | 横になることで鼻水や胃酸が喉に流れ込みやすい |

| 日中 | 会話や運動による誘発 | 気道過敏性が高い状態 |

咳以外の随伴症状

咳だけでなく、他の症状にも注意が必要です。これらの症状は、咳の原因を特定するための重要なヒントになります。

- 鼻水、鼻づまり、喉に鼻水が落ちる感覚(後鼻漏)

- 喉のイガイガ感、かゆみ

- 胸やけ、酸っぱいものが上がってくる感じ(呑酸)

- 声がれ

これらの症状がある場合は、医療機関を受診した際に医師に伝えることが大切です。

注意が必要な危険なサイン

ほとんどの亜急性咳嗽は心配のないものですが、中には肺炎や結核、肺がんといった重篤な病気が隠れている可能性もゼロではありません。

以下の様な症状がみられる場合は、早めに医療機関を受診してください。

受診を急ぐべき危険なサイン

| サイン | 考えられる病気の例 |

|---|---|

| 痰に血が混じる(血痰) | 肺がん、結核、気管支拡張症 |

| 呼吸が苦しい、息切れがする | 肺炎、心不全、肺塞栓症 |

| 38度以上の高熱が続く | 肺炎、結核 |

| 急な体重減少 | 肺がん、結核などの消耗性疾患 |

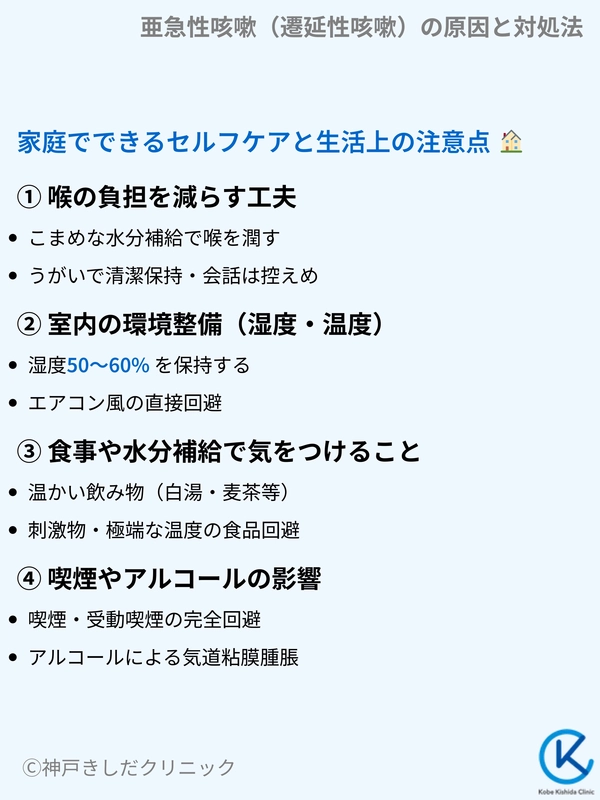

家庭でできるセルフケアと生活上の注意点

医療機関での治療と並行して、日常生活で少し工夫するだけで、つらい咳を和らげることができます。気道への刺激を減らし、体をいたわる生活を心がけましょう。

喉の負担を減らす工夫

過敏になった気道を刺激しないことが最も重要です。こまめな水分補給は喉を潤し、痰を排出しやすくします。うがいも喉を清潔に保ち、潤いを与えるのに有効です。

また、長時間話し続けると喉の乾燥を招き、咳を誘発するため、会話は控えめにするのが賢明です。

咳を誘発しやすい状況と対策

| 状況 | 対策 |

|---|---|

| 乾燥した空気 | 加湿器の使用、マスクの着用、こまめな水分補給 |

| 急激な温度変化 | 外出時の服装の工夫(マフラーなど)、室温の調整 |

| 長電話や会話 | 筆談や短い会話を心がける |

室内の環境整備(湿度・温度)

空気が乾燥すると、気道の粘膜も乾燥し、咳が出やすくなります。特に冬場は、加湿器を使って室内の湿度を50~60%程度に保つことを推奨します。

加湿器がない場合は、濡れたタオルを室内に干すだけでも効果があります。また、エアコンの風が直接当たらないように気をつけることも大切です。

食事や水分補給で気をつけること

喉への刺激が少ない、温かい飲み物(白湯、麦茶、ハーブティーなど)で水分を補給しましょう。食事では、香辛料の多い刺激物や、熱すぎるもの・冷たすぎるものは避けた方が無難です。

胃食道逆流症が疑われる場合は、食後すぐに横にならない、食べ過ぎないといった注意も必要です。

喉の保湿や炎症緩和に役立つ飲み物

- 白湯

- 麦茶

- ハーブティー(カモミールなど)

- 生姜湯

喫煙やアルコールの影響

タバコの煙は気道にとって最大の刺激物です。咳が続いている間の喫煙は絶対に避けるべきです。ご自身が吸わなくても、周囲の人が吸うタバコの煙(受動喫煙)も同様に有害ですので、注意が必要です。

アルコールは体内で分解される際に血管を拡張させ、気道の粘膜を腫れさせて咳を悪化させることがあります。また、利尿作用によって脱水を招く可能性もあるため、咳が治まるまでは控えることをお勧めします。

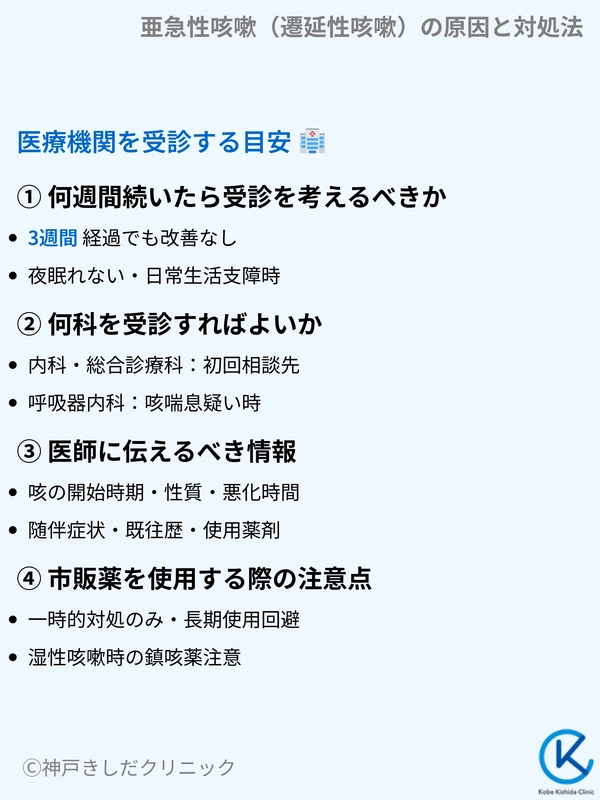

医療機関を受診する目安

セルフケアを続けても咳が改善しない場合や、症状が辛い場合は、我慢せずに医療機関を受診しましょう。適切な診断と治療が、早期回復と慢性化の予防につながります。

何週間続いたら受診を考えるべきか

咳が始まってから3週間を過ぎても改善の兆しが見られない場合は、一度医療機関を受診することを検討してください。

特に、咳で夜眠れない、日常生活に支障が出ている、症状がだんだん悪化している、といった場合は早めの受診が望ましいです。市販薬を1週間以上使用しても効果がない場合も、受診の目安となります。

何科を受診すればよいか

長引く咳を診る診療科はいくつかあります。ご自身の症状に合わせて選ぶと、よりスムーズな診断につながります。

受診先の診療科とその特徴

| 診療科 | このような場合にお勧め |

|---|---|

| 内科・総合診療科 | まずはかかりつけ医に相談したい場合。どの科か迷う場合。 |

| 呼吸器内科 | 咳が特にひどい場合。喘息の既往がある場合。咳喘息が疑われる場合。 |

| 耳鼻咽喉科 | 鼻水や喉の違和感、声がれなど、鼻や喉の症状を伴う場合。 |

医師に伝えるべき情報

診察の際に、ご自身の症状を正確に伝えることは、正しい診断のために非常に重要です。事前に情報を整理しておくと、スムーズに伝えることができます。

医師に伝えるべき情報リスト

| 項目 | 伝える内容の例 |

|---|---|

| 咳の始まった時期 | 「約4週間前から」「風邪をひいた後から」 |

| 咳の性質 | 「痰の絡まない乾いた咳」「黄色い痰が出る」 |

| 悪化する時間・状況 | 「夜中に咳き込んで目が覚める」「話すと咳が出る」 |

| 他の症状 | 「鼻水が出る」「胸やけがする」 |

| 既往歴・アレルギー | 「子どもの頃に喘息だった」「花粉症がある」 |

| 使用中の薬 | 「市販の咳止めを飲んだが効かない」「高血圧の薬を飲んでいる」 |

市販薬を使用する際の注意点

市販の咳止め薬(鎮咳薬)は、一時的に咳を和らげる効果が期待できますが、原因そのものを治療するものではありません。

特に、痰が絡む湿った咳の場合、無理に咳を止めると気道に痰が溜まり、かえって症状を悪化させる可能性があります。

市販薬はあくまで一時的な対処と考え、長期間の使用は避け、症状が改善しない場合は専門医に相談することが重要です。

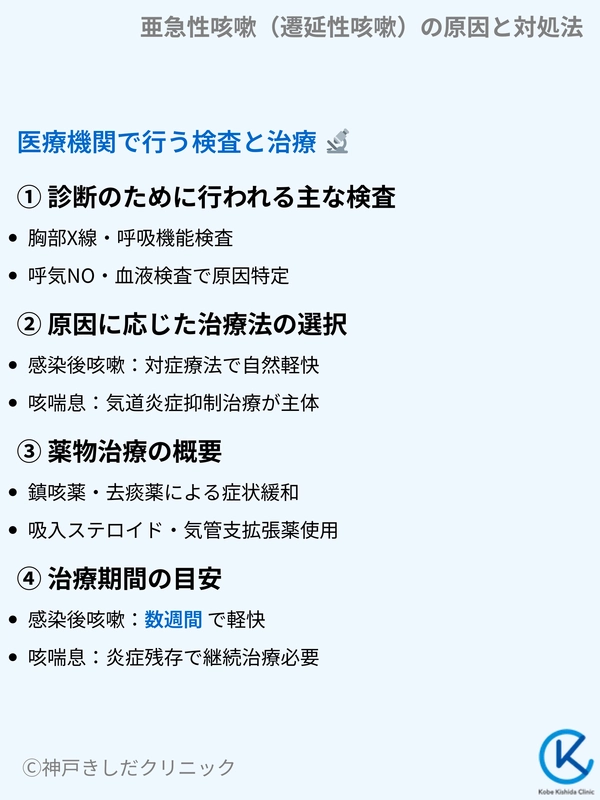

医療機関で行う検査と治療

医療機関では、問診や診察に加えて、必要に応じていくつかの検査を行い、咳の原因を特定します。その診断に基づいて、一人ひとりに合った治療方針を決定します。

診断のために行われる主な検査

咳の原因を探るために、以下のような検査を行うことがあります。すべての検査を行うわけではなく、症状や疑われる病気に応じて選択します。

主な検査とその目的

| 検査名 | 目的 |

|---|---|

| 胸部X線(レントゲン)検査 | 肺炎や肺がん、結核など、肺自体の異常がないかを確認する。 |

| 呼吸機能検査(スパイロメトリー) | 息を吸ったり吐いたりして、気道が狭くなっていないか(喘息の可能性)を調べる。 |

| 呼気NO(一酸化窒素)検査 | 吐く息に含まれるNO濃度を測定し、気道のアレルギー性炎症の程度を評価する。 |

| 血液検査 | 炎症反応の程度や、アレルギーの原因(アレルゲン)を特定するのに役立つ。 |

原因に応じた治療法の選択

治療は、診断された原因に対して行います。感染後咳嗽であれば、基本的には自然軽快を待ちながら、症状を和らげる対症療法が中心です。

咳喘息やアトピー咳嗽と診断された場合は、気道の炎症を抑える治療が主体となります。副鼻腔炎や胃食道逆流症が原因であれば、それぞれの専門的な治療が必要です。

薬物治療の概要

亜急性咳嗽の治療には、原因に応じて様々な薬を使用します。自己判断で服用を中止したりせず、医師の指示に従うことが大切です。

- 鎮咳薬: 咳中枢の働きを抑え、咳反射を抑制します。

- 去痰薬: 痰の粘り気を下げて排出しやすくします。

- 吸入ステロイド薬: 気道の炎症を強力に抑える、咳喘息やアトピー咳嗽治療の中心的な薬です。

- 気管支拡張薬: 狭くなった気管支を広げ、咳を楽にします。主に咳喘息の治療に用います。

- 抗ヒスタミン薬: アレルギー反応を抑え、アトピー咳嗽などに有効な場合があります。

治療期間の目安

治療期間は原因によって異なります。感染後咳嗽であれば、数週間で軽快することがほとんどです。

一方、咳喘息やアトピー咳嗽の場合は、症状が良くなっても気道の炎症は残っていることが多いため、医師の指示があるまで吸入ステロイド薬などを継続する必要があります。

症状が改善したからといって自己判断で薬をやめてしまうと、再発や本格的な喘息への移行リスクが高まるため、注意が必要です。

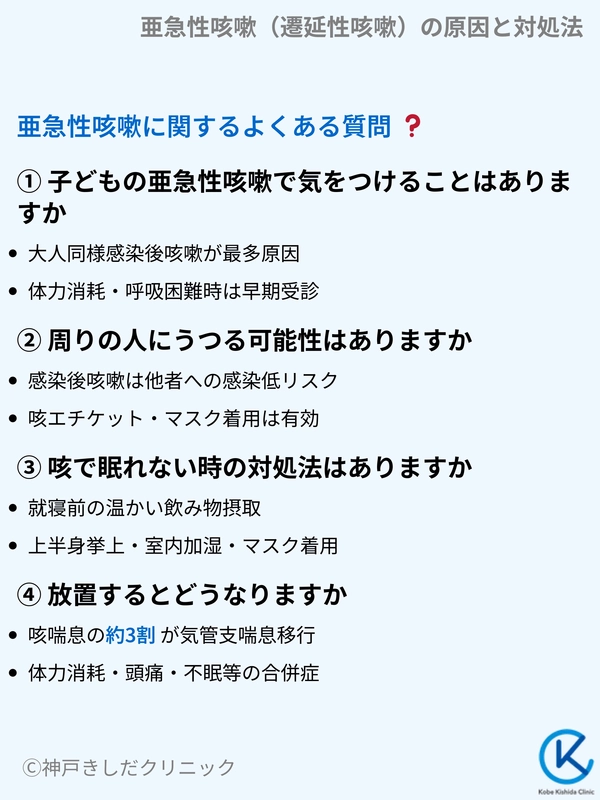

亜急性咳嗽に関するよくある質問

- Q子どもの亜急性咳嗽で気をつけることはありますか

- A

子どもの場合も、大人と同様に感染後咳嗽が最も多い原因です。しかし、大人と比べて体力がなく、咳が続くと体力を消耗しやすいため注意が必要です。

特に、咳で眠れない、食欲がない、呼吸が苦しそう、顔色が悪いといった様子が見られる場合は、早めに小児科を受診してください。また、百日咳など、子ども特有の感染症の可能性も考える必要があります。

- Q周りの人にうつる可能性はありますか

- A

亜急性咳嗽の多くを占める「感染後咳嗽」は、原因となった感染症自体が治った後の状態です。そのため、咳そのものが他の人にうつる(感染源になる)可能性は低いと考えられます。

ただし、咳エチケットとしてマスクを着用することは、周囲への配慮として、またご自身の気道を乾燥や刺激から守る意味でも有効です。

- Q咳で眠れない時の対処法はありますか

- A

夜間の咳は体力を奪い、非常につらいものです。いくつか試せる対処法があります。

- 就寝前に温かい飲み物で喉を潤す

- 枕を高くして、上半身を少し起こした姿勢で寝る

- 寝室の湿度を保つ(加湿器や濡れタオル)

- マスクをして寝る(喉の保湿効果)

これらの対策でも改善しない場合は、生活の質を大きく損なうため、我慢せずに医療機関で相談し、適切な治療を受けることを強く推奨します。

- Q放置するとどうなりますか

- A

多くの感染後咳嗽は自然に治まりますが、咳喘息やアトピー咳嗽などを放置すると、症状が慢性化することがあります。特に咳喘息の場合、約3割が本格的な気管支喘息に移行すると言われています。

また、長引く咳は体力を消耗させるだけでなく、頭痛や不眠、肋骨の疲労骨折などを引き起こすこともあります。3週間以上続く咳は、身体からのサインと捉え、適切に対処することが大切です。

以上