春先や秋口など、特定の季節になると決まって咳が長引くことはありませんか。熱や喉の痛みはないのに、一度出始めると止まらない乾いた咳。

それは、風邪ではなく「季節性咳嗽(きせつせいがいそう)」かもしれません。

この記事では、花粉や黄砂などが原因で起こる季節性咳嗽について、その症状の特徴から原因、医療機関での検査・治療、そして日常生活でできるセルフケアまで、詳しく解説します。

ご自身の症状を正しく理解し、つらい咳を和らげるための一助となれば幸いです。

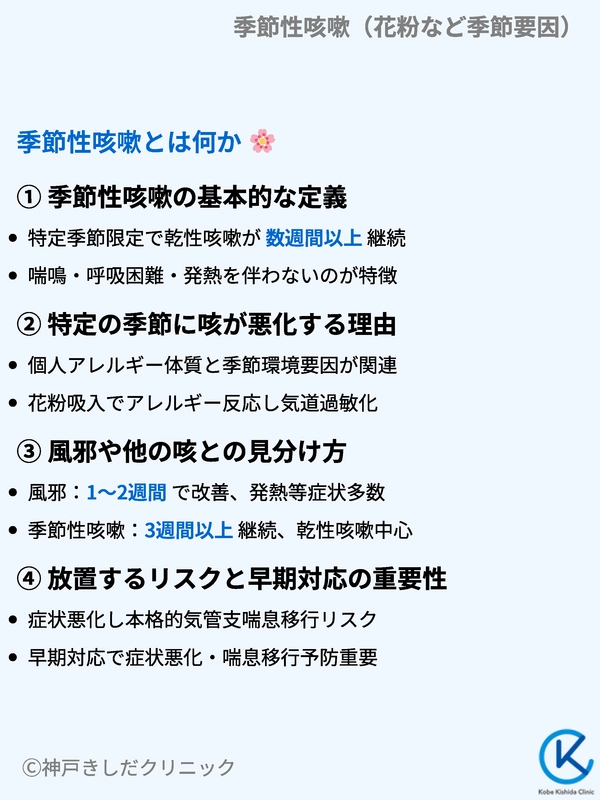

季節性咳嗽とは何か

季節性咳嗽は、その名の通り、特定の季節に限定して咳症状が現れる病気です。アレルギー反応の一種と考えられており、気道がさまざまな刺激に対して過敏になることで発症します。

ウイルスや細菌が原因の感染症である風邪とは異なり、他人にうつることはありません。しかし、生活の質を大きく下げることもあるため、正しい理解と対応が重要です。

多くの場合は春や秋といった季節の変わり目に症状が出やすく、その季節が過ぎると自然に症状が治まるのが特徴です。

季節性咳嗽の基本的な定義

季節性咳嗽は、「特定の季節に限定して発症し、乾いた咳(乾性咳嗽)が数週間以上続く状態」と定義されます。

主な症状は咳のみで、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音)や呼吸困難、発熱などを伴わないことが一般的です。

気管支喘息の前段階ともいわれる「咳喘息」と症状が似ていますが、季節性咳嗽は特定の季節にのみ症状が現れる点で区別されます。

原因となるアレルギー物質(アレルゲン)が飛散する時期と、咳の症状が出る時期が一致する傾向にあります。

特定の季節に咳が悪化する理由

なぜ特定の季節に咳が悪化するのでしょうか。それは、個人のアレルギー体質と、その季節に特有の環境要因が深く関係しています。

例えば、春にはスギやヒノキの花粉、秋にはブタクサやヨモギの花粉が大量に飛散します。

これらの花粉に対してアレルギーを持つ人が吸い込むと、気道でアレルギー反応が起こり、粘膜が炎症を起こして刺激に敏感になります。その結果、わずかな刺激でも咳が出やすくなるのです。

また、花粉だけでなく、春に飛来する黄砂やPM2.5、季節の変わり目の寒暖差なども、気道を刺激し咳を誘発する要因となります。

風邪や他の咳との見分け方

長引く咳が出ると、多くの人がまず風邪を疑いますが、季節性咳嗽とはいくつかの違いがあります。見分けるためのポイントを理解しておくことが大切です。

風邪の咳は通常1〜2週間で治まり、発熱や鼻水、喉の痛みなど他の症状を伴うことが多いです。

一方、季節性咳嗽の咳は3週間以上、時には数ヶ月続くこともあり、主に乾いた咳が中心です。以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。

症状による簡単な見分け方

| 項目 | 季節性咳嗽 | 風邪 |

|---|---|---|

| 主な症状 | 乾いた咳が中心 | 湿った咳、痰、鼻水、喉の痛み |

| 発熱 | ほとんどない | しばしば伴う |

| 期間 | 3週間以上、特定の季節に続く | 通常1〜2週間で改善 |

放置するリスクと早期対応の重要性

「季節性のものだから」と咳を放置してしまうと、症状が悪化し、本格的な気管支喘息に移行してしまう可能性があります。

気管支喘息になると、咳だけでなく呼吸困難発作を繰り返すようになり、治療がより複雑になります。また、長引く咳は体力を消耗させ、睡眠不足や集中力の低下を招き、日常生活に大きな支障をきたします。

症状が軽いうちに原因を特定し、適切な対応を始めることが、症状の悪化や喘息への移行を防ぐ上で非常に重要です。

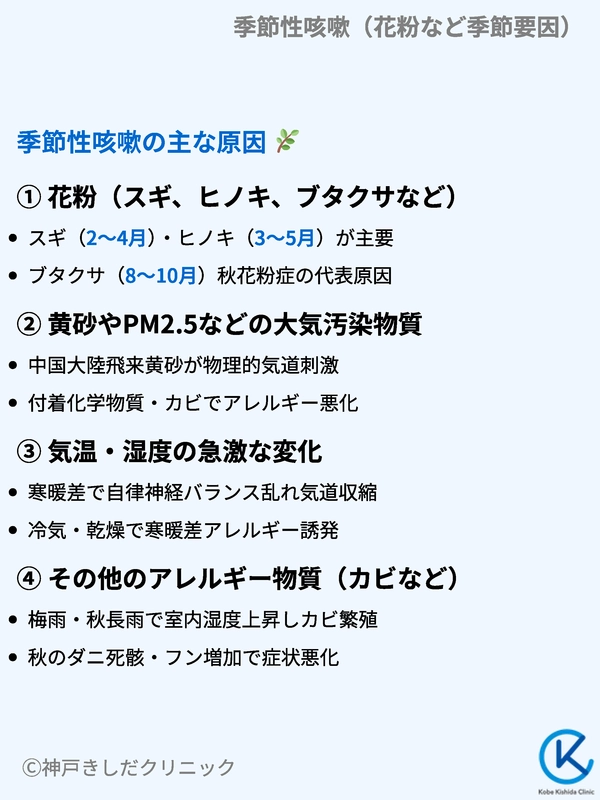

季節性咳嗽の主な原因

季節性咳嗽を引き起こす原因は、一つではありません。個人のアレルギー体質を基盤として、特定の季節に増加する様々な環境因子が複合的に関与していると考えられています。

ここでは、主な原因物質について詳しく見ていきましょう。

花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど)

季節性咳嗽の最も代表的な原因が花粉です。日本では、春のスギ・ヒノキ、初夏のカモガヤ、秋のブタクサ・ヨモギなどが主なアレルゲンとなります。

これらの花粉粒子が鼻や口から気道に入り込むと、アレルギー反応を引き起こし、気道の粘膜に炎症が生じます。この炎症が気道を過敏にし、咳を誘発します。

花粉症の症状として鼻水やくしゃみが有名ですが、咳だけが目立つ「花粉咳」とも呼ばれるタイプも存在します。

代表的な花粉とその飛散時期

| 花粉の種類 | 主な飛散時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| スギ | 2月~4月 | 日本で最も代表的な花粉アレルゲン |

| ヒノキ | 3月~5月 | スギ花粉の後に飛散のピークを迎える |

| ブタクサ | 8月~10月 | 秋の花粉症の主要な原因 |

黄砂やPM2.5などの大気汚染物質

春先には、中国大陸から飛来する黄砂も咳の原因となります。

黄砂の粒子そのものが気道を物理的に刺激するだけでなく、粒子に付着した化学物質やカビ、細菌などがアレルギー反応や炎症を悪化させることがあります。

同様に、PM2.5(微小粒子状物質)も気道の奥深くまで入り込みやすく、慢性的な気道の炎症を引き起こし、咳症状を長引かせる一因となります。

花粉と黄砂が同時に飛散する時期は、特に症状が悪化しやすいので注意が必要です。

気温・湿度の急激な変化

季節の変わり目は、一日の中でも気温差が大きくなる(寒暖差)ことがあります。このような急激な気温の変化や、空気の乾燥は、自律神経のバランスを乱し、気道を収縮させやすくします。

気道が過敏になっている状態では、こうしたわずかな刺激が引き金となって、激しい咳発作が起こることがあります。

特に、冷たい空気や乾燥した空気を吸い込むと咳が出やすい場合は、寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)が関わっている可能性も考えられます。

その他のアレルギー物質(カビなど)

花粉以外にも、季節性咳嗽の原因となるアレルゲンは存在します。例えば、梅雨の時期や秋の長雨の季節には、室内の湿度が高くなり、カビ(真菌)が繁殖しやすくなります。

エアコンの内部や浴室、結露しやすい窓際などに発生したカビの胞子を吸い込むことで、アレルギー性の咳が誘発されることがあります。

また、ダニも通年性のアレルゲンですが、秋に死骸やフンが増加するため、この時期に症状が悪化する人もいます。

季節性咳嗽でみられる特徴的な症状

季節性咳嗽の症状は、咳が主体ですが、いくつかの特徴があります。ご自身の症状と照らし合わせることで、セルフチェックの助けになります。

乾いた咳(痰が絡まない咳)が続く

最も特徴的な症状は、「コンコン」「コホコホ」といった乾いた咳が続くことです。風邪の後期に見られるような、痰が絡んだ「ゴホゴホ」という湿った咳(湿性咳嗽)とは異なります。

痰がほとんど出ないか、出ても少量で透明なサラサラしたものであることが多いです。この乾いた咳が、一度出始めると止まらなくなるという経験をする人も少なくありません。

夜間や早朝に悪化しやすい傾向

季節性咳嗽の咳は、一日の中でも症状の強さに波があることが多く、特に夜間、ベッドに入って体が温まった時や、明け方にかけて悪化する傾向があります。

これは、自律神経の働きやホルモンバランスが時間帯によって変動し、夜間に気道が収縮しやすくなるためと考えられています。

また、就寝中は室内のアレルゲン(ホコリやダニなど)を長時間吸い込むことも一因となります。

のどのイガイガ感やかゆみ

咳が出る前に、のどの奥がイガイガしたり、むずがゆく感じたりすることがあります。これは、気道の粘膜がアレルギー反応によって炎症を起こし、知覚神経が過敏になっているサインです。

この不快感を解消しようとして、咳払いをしたくなるかもしれませんが、咳払いはさらに喉を刺激してしまうため、注意が必要です。

咳と同時に現れることがある症状

- 鼻水、鼻づまり

- くしゃみ

- 目のかゆみ、充血

- 皮膚のかゆみ

咳以外の症状(鼻水、くしゃみ、目のかゆみなど)

季節性咳嗽は咳が主な症状ですが、原因が花粉などのアレルギーであるため、他のアレルギー症状を伴うことも珍しくありません。

特に、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を合併している場合が多く、サラサラした鼻水、連発するくしゃみ、目のかゆみや充血といった症状が同時に現れることがあります。

これらの症状の有無は、原因を特定する上で重要な手がかりとなります。

原因物質による随伴症状の違い

| 原因 | 咳以外の主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 花粉 | 鼻水、くしゃみ、目のかゆみ | 特定の花粉飛散時期に限定される |

| 寒暖差 | 鼻水(温かいものを食べると出るなど) | アレルギー検査では異常が見られない |

| 黄砂・PM2.5 | 喉の痛み、鼻炎症状、皮膚症状 | 飛来情報と症状が連動する |

季節性咳嗽と似ている他の病気

長引く咳は、季節性咳嗽以外にも様々な病気の可能性があります。特に症状が似ている病気との違いを理解しておくことは、適切な対応のために大切です。

自己判断は禁物ですが、知識として知っておくと、医師に症状を説明する際に役立ちます。

咳喘息との違い

咳喘息は、喘鳴や呼吸困難を伴わず、乾いた咳だけが8週間以上続く病気です。気道の炎症という点では季節性咳嗽と共通していますが、咳喘息は季節を問わず症状が続くことが多いです。

ただし、咳喘息の患者さんの中にも、季節の変わり目や特定の季節に症状が悪化する人がいるため、鑑別が難しい場合もあります。咳喘息は気管支喘息の前段階と考えられており、約30%が本格的な喘息に移行するといわれています。

アトピー咳嗽との違い

アトピー咳嗽も、乾いた咳が長期間続く病気で、アレルギー素因を持つ人に多いとされています。

喉のイガイガ感やかゆみを強く感じることが特徴で、咳喘息の治療に用いる気管支拡張薬が効きにくいという違いがあります。

アトピー咳嗽の治療には、ヒスタミンH1拮抗薬やステロイド薬が使われます。アトピー性皮膚炎など、他のアレルギー疾患を合併していることが多いのも特徴です。

気管支喘息との違い

気管支喘息は、咳に加えて「喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)」や息苦しさ、呼吸困難を伴うのが大きな特徴です。気道の炎症が慢性化し、様々な刺激によって気道が狭くなる(気道狭窄)発作を繰り返します。

季節性咳嗽や咳喘息を放置すると、気管支喘息へ移行するリスクがあるため、咳が長引く場合は早期の受診が重要です。

咳が続く主な病気の比較

| 病名 | 主な症状 | 特徴的なこと |

|---|---|---|

| 季節性咳嗽 | 乾いた咳、喉の違和感 | 特定の季節に限定される |

| 咳喘息 | 乾いた咳(8週間以上) | 季節を問わないことが多い、喘鳴なし |

| 気管支喘息 | 咳、喘鳴、呼吸困難 | 発作的に息苦しくなる |

アレルギー性鼻炎との関連

鼻と気道はつながっているため、アレルギー性鼻炎と季節性咳嗽は密接に関連しています。アレルギー性鼻炎によって鼻水が喉に落ちる「後鼻漏(こうびろう)」が咳の原因になることもあります。

また、鼻づまりによる口呼吸は、乾燥した冷たい空気が直接気道を刺激するため、咳を悪化させる要因となります。鼻炎の治療をしっかり行うことが、咳の改善につながるケースも少なくありません。

医療機関で行う検査と診断

「ただの咳」と自己判断せず、症状が長引く場合は医療機関を受診することが大切です。呼吸器内科やアレルギー科が専門となります。

医師は、問診やいくつかの検査を通じて、咳の原因を総合的に判断します。

診断までの流れ

医療機関では、まず詳しい問診を行い、症状の特徴や生活環境について確認します。

その後、必要に応じてアレルギー検査や呼吸機能検査などを実施し、他の病気の可能性を排除しながら診断を確定していきます。原因が特定できれば、それに基づいた治療方針を立てます。

問診で確認する内容

正確な診断のためには、患者さんからの情報が非常に重要です。問診では、以下のような内容について詳しく尋ねます。事前に情報を整理しておくと、診察がスムーズに進みます。

問診で準備しておくと良い情報

| カテゴリ | 確認事項の例 |

|---|---|

| 咳の性質 | いつから? 乾いた咳か痰が絡むか? どんな時に出やすい? |

| 季節性 | 毎年同じ時期に咳が出るか? 症状が出る季節は? |

| アレルギー歴 | 本人や家族にアレルギー疾患(喘息、鼻炎、アトピー)はあるか? |

アレルギー検査(血液検査、皮膚テスト)

咳の原因としてアレルギーが疑われる場合、アレルギー検査を行います。一般的には血液検査(特異的IgE抗体検査)が行われ、どの物質(アレルゲン)に対してアレルギー反応を起こしやすいかを調べます。

スギ、ヒノキ、ブタクサなどの花粉や、ハウスダスト、ダニ、カビなど、様々な項目を一度に検査できます。結果は、治療方針やセルフケアの方法を考える上で重要な参考になります。

呼吸機能検査や胸部X線検査

咳喘息や気管支喘息との鑑別のために、呼吸機能検査(スパイロメトリー)を行うことがあります。これは、息を思い切り吸ったり吐いたりして、肺活量や気道の空気の通りやすさを調べる検査です。

また、肺炎や肺結核、肺がんなど、咳をきたす他の重大な病気がないかを確認するために、胸部X線(レントゲン)検査を行うこともあります。

季節性咳嗽の一般的な治療法

季節性咳嗽の治療は、咳を鎮めて症状を和らげることと、原因となる気道のアレルギー性炎症を抑えることを目的に行います。薬物療法が中心となりますが、原因アレルゲンの回避といったセルフケアも同様に重要です。

薬物療法の基本方針

治療の基本は、原因や症状の重さに応じた薬の選択です。アレルギー反応を抑える薬や、気道の炎症を抑える薬を組み合わせて使用します。

症状が出ている期間だけ薬を使用し、季節が過ぎて症状が治まれば、一旦治療を終了するのが一般的です。しかし、毎年繰り返す場合は、症状が出始める少し前から予防的に治療を開始することもあります。

主に使われる薬の種類と役割

治療には様々な種類の薬が用いられます。それぞれの薬の役割を理解し、医師の指示通りに正しく使用することが大切です。

季節性咳嗽の治療に用いる主な薬剤

| 薬の種類 | 主な役割 | 剤形 |

|---|---|---|

| 吸入ステロイド薬 | 気道の炎症を直接抑える(治療の中心) | 吸入薬 |

| 抗ヒスタミン薬 | アレルギー反応を抑え、咳や鼻炎症状を改善 | 内服薬 |

| ロイコトリエン受容体拮抗薬 | 気道の炎症や収縮を抑える | 内服薬 |

治療期間の目安と注意点

治療期間は、原因となるアレルゲンの飛散時期や症状の程度によって異なります。例えば、スギ花粉が原因であれば、花粉の飛散が終わるまでの2〜3ヶ月間、治療を続けることが一般的です。

症状が良くなったからといって自己判断で薬をやめてしまうと、再び症状が悪化することがあるため、必ず医師の指示に従ってください。

特に吸入ステロイド薬は、効果が現れるまでに少し時間がかかりますが、気道の炎症を根本から抑えるための重要な薬なので、毎日継続することが必要です。

薬だけに頼らない治療の考え方

薬物療法は症状をコントロールする上で非常に有効ですが、それと同時に、咳を誘発する原因物質を日常生活からできるだけ遠ざける努力も大切です。

薬とセルフケアの両輪で対策を行うことで、より効果的に症状を管理し、使用する薬の量を減らすことにもつながります。次の章で紹介するセルフケアを積極的に実践しましょう。

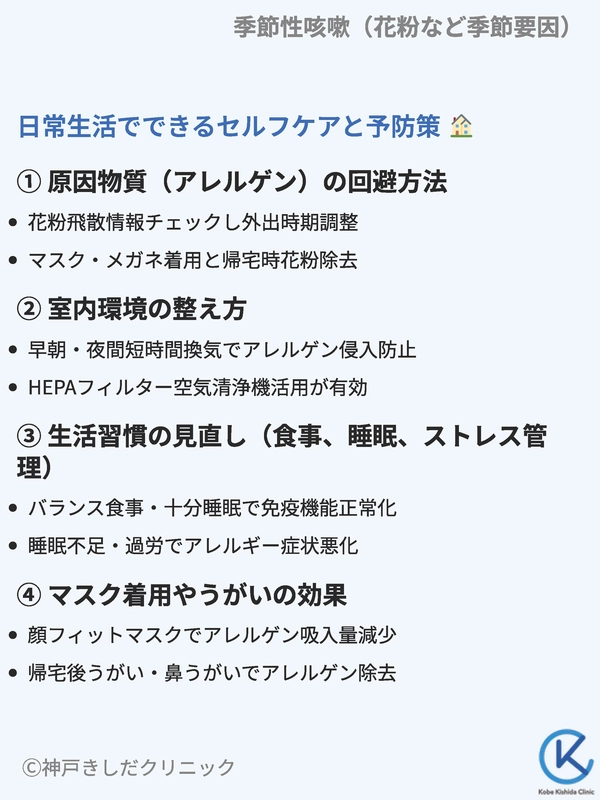

日常生活でできるセルフケアと予防策

季節性咳嗽の症状を和らげ、快適に過ごすためには、日常生活での工夫が欠かせません。原因となるアレルゲンを避け、気道を刺激しない環境を整えることが基本です。

原因物質(アレルゲン)の回避方法

最も効果的なセルフケアは、原因となるアレルゲンを吸い込まないようにすることです。

花粉が原因の場合は、飛散量の多い日の外出を控えたり、外出時にマスクやメガネを着用したりすることが有効です。

外出時の花粉対策

- 花粉飛散情報をチェックする

- 飛散の多い時間帯(昼前後、日没後)の外出をなるべく避ける

- 表面がツルツルした素材の上着を選ぶ

- 帰宅時に玄関前で衣服や髪についた花粉を払い落とす

室内環境の整え方

一日の多くを過ごす室内環境を整えることも重要です。アレルゲンを室内に持ち込まず、除去するための対策を心がけましょう。

快適な室内環境を保つポイント

| 対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 換気 | 花粉の飛散が少ない早朝や夜間に、窓を小さく開けて短時間で行う |

| 掃除 | こまめに掃除機をかける。濡れ拭きで床や家具の花粉を除去する |

| 空気清浄機の活用 | HEPAフィルター付きの空気清浄機を適切に利用する |

生活習慣の見直し(食事、睡眠、ストレス管理)

体調を整え、免疫機能を正常に保つことも、アレルギー症状の緩和につながります。バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレスを溜めない生活を心がけましょう。

特に、睡眠不足や過労はアレルギー症状を悪化させることが知られています。リラックスできる時間を作り、心身の健康を保つことが大切です。

マスク着用やうがいの効果

マスクの着用は、花粉や黄砂などのアレルゲンを吸い込む量を減らす上で、最も手軽で効果的な方法の一つです。自分の顔にフィットするものを選び、正しく着用することが重要です。

また、帰宅後のうがいは、喉に付着したアレルゲンを洗い流す効果が期待できます。鼻うがいも、鼻腔内のアレルゲン除去に有効です。

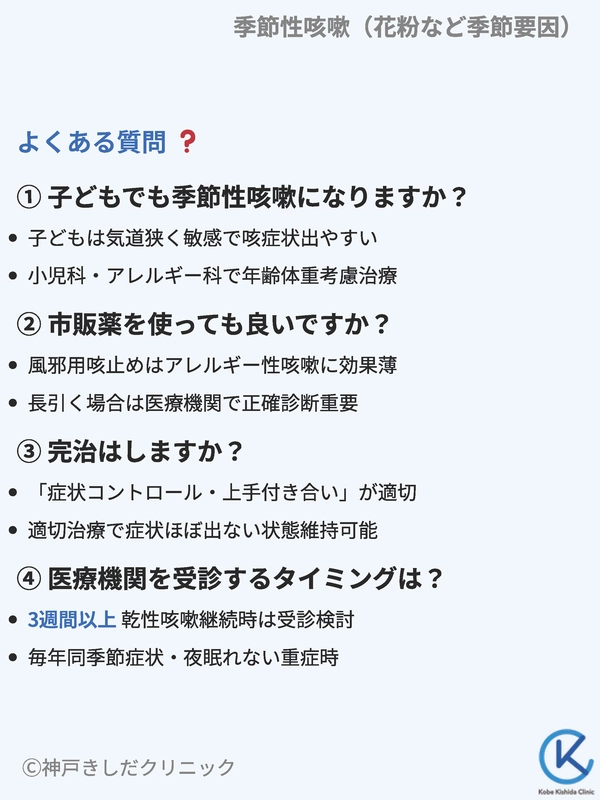

よくある質問

最後に、季節性咳嗽に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

- Q子どもでも季節性咳嗽になりますか?

- A

はい、なります。子どもは大人に比べて気道が狭く、もともと敏感なため、咳の症状が出やすい傾向があります。

長引く咳がみられる場合は、小児科やアレルギー科で相談することをおすすめします。

診断や治療は、基本的に大人と同じ考え方で行いますが、子どもの年齢や体重に合わせた薬の選択が必要です。

- Q市販薬を使っても良いですか?

- A

咳止めの市販薬には様々な種類があり、中には季節性咳嗽には効果がなかったり、かえって症状を悪化させたりするものもあります。

特に、原因がアレルギーにある場合、一般的な風邪用の咳止めでは効果が薄いことが多いです。

アレルギー用の鼻炎薬が咳にも効果を示すことがありますが、長引く場合は自己判断で薬を使い続けず、一度医療機関を受診して正確な診断を受けることが重要です。

- Q完治はしますか?

- A

季節性咳嗽は、アレルギー体質が関与しているため、「完治」というよりは「症状をコントロールし、上手に付き合っていく」病気と考えるのが適切です。

適切な治療とセルフケアによって、症状がほとんど出ない状態を維持することは十分に可能です。また、年齢とともに体質が変化し、自然と症状が出なくなる人もいます。

- Q医療機関を受診するタイミングは?

- A

以下のような症状がみられる場合は、受診を検討してください。

・乾いた咳が3週間以上続いている

・毎年同じ季節に咳の症状が出る

・市販薬を飲んでも咳が改善しない

・咳で夜眠れない、日常生活に支障が出ている

・咳だけでなく、息苦しさや喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)を感じる

早期に適切な対応を始めることが、症状の悪化を防ぎ、快適な季節を過ごすための鍵となります。

以上