日中はそれほど気にならないのに、夜、特に布団に入ると咳がひどくなり、眠れない日々が続くと心身ともにつらいものです。このような夜間に悪化する咳を「夜間咳嗽(やかんがいそう)」と呼びます。

なぜ夜になると咳が悪化するのでしょうか。この記事では、夜間に咳がひどくなる体の仕組みから、その背景に隠れている可能性のある病気、そしてご家庭で試せる対処法まで、詳しく解説します。

咳の原因を正しく理解し、穏やかな夜を取り戻すための一助となれば幸いです。

夜間咳嗽とは何か

夜間咳嗽は、文字通り夜間に限定されたり、夜間に特に症状が悪化したりする咳のことです。睡眠を妨げ、日中の活動にも影響を及ぼすため、生活の質(QOL)を大きく低下させる要因となります。

単なる風邪の症状と軽視されがちですが、背後には特定の病気が隠れていることも少なくありません。まずは、咳そのものの役割と、なぜ夜に症状が出やすいのかを理解することが大切です。

咳が持つ本来の役割

咳は、体にとって重要な防御反応の一つです。気道(空気の通り道)に侵入したウイルス、細菌、ほこり、煙などの異物を、強い空気の流れとともに体外へ排出しようとします。

また、気道でつくられた痰を移動させる役割も担います。もし咳という機能がなければ、異物や病原体が肺の奥深くまで侵入し、肺炎などの重篤な感染症を引き起こす危険性が高まります。

つまり、咳は体を守るために必要な反応なのです。

乾いた咳と湿った咳の違い

咳は、痰が絡むかどうかで大きく二つに分けられます。それぞれの咳の特徴を理解することは、原因を探る上で手がかりになります。

夜間咳嗽では、どちらのタイプの咳が出るかによって、考えられる病気も変わってきます。

咳の種類とその特徴

| 種類 | 音の特徴 | 痰の有無 |

|---|---|---|

| 乾性咳嗽(乾いた咳) | コンコン、ケンケン | 痰は絡まないか、少量 |

| 湿性咳嗽(湿った咳) | ゴホゴホ、ゼロゼロ | 痰が絡む |

乾いた咳は気道の炎症や刺激によって起こりやすく、湿った咳は気道で過剰に分泌された痰を排出しようとする時に出ます。夜間の咳がどちらのタイプか意識してみましょう。

なぜ夜に症状が悪化しやすいのか

日中は落ち着いているのに夜になると咳が悪化するのには、体の生理的な変化と、就寝時の環境が複雑に関係しています。いくつかの要因が重なることで、夜間の咳は引き起こされやすくなります。

夜間咳嗽がもたらす体への影響

断続的な咳は体力を消耗します。特に夜間の咳は睡眠を深く妨げるため、疲労の蓄積、集中力の低下、日中の強い眠気などを引き起こします。また、激しい咳は胸や喉の痛みを伴うこともあります。

長期にわたって続くと、精神的なストレスも大きくなり、生活全般に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、適切な原因究明と対策が重要です。

夜間に咳が悪化する主な理由

夜間に咳が悪化する背景には、私たちの体が持つリズムや、睡眠時の姿勢、寝室の環境などが関わっています。これらの要因が単独または複合的に作用し、気道を刺激して咳を誘発します。

自律神経の働きと気道の関係

自律神経は、私たちの意思とは関係なく内臓や血管の働きを調整する神経です。活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」の二つがあります。

夜、体を休める時間帯には副交感神経が優位になります。

この副交感神経には気道を収縮させる作用があるため、もともと気道が過敏な状態にある人は、夜間に気道が狭くなり、少しの刺激でも咳が出やすくなるのです。

就寝時の姿勢による影響

起きている間は、鼻水や痰は無意識のうちに飲み込まれたり、重力によって下に流れやすかったりします。しかし、横になると状況は変わります。

後鼻漏(こうびろう)の悪化

鼻水が喉の奥に流れ落ちる状態を「後鼻漏」と呼びます。

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎があると鼻水の分泌量が増えますが、仰向けに寝ることでこの鼻水が喉に溜まりやすくなり、喉を刺激して咳の原因となります。

特に就寝直後や明け方に咳が出やすい場合は、後鼻漏が関係している可能性を考えます。

胃食道逆流(いしょくどうぎゃくりゅう)

胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流する病気を「胃食道逆流症(GERD)」と呼びます。

横になると、立っている時よりも胃酸が逆流しやすくなります。逆流した胃酸が食道や喉を直接刺激したり、食道の神経を介して気道を刺激したりすることで、頑固な咳を引き起こします。

胸やけや酸っぱいものが上がってくる感じ(呑酸)などの症状を伴うこともありますが、咳だけの症状が現れることもあります。

寝室の環境要因

睡眠をとる寝室の環境も、夜間の咳に大きく影響します。自分では気づかないうちに、咳を誘発する環境で眠っているかもしれません。

空気の乾燥

特に冬場やエアコンの使用中は、空気が乾燥しがちです。乾燥した空気は喉や気道の粘膜を直接刺激し、防御機能を低下させるため、咳が出やすくなります。

また、粘膜が乾燥すると痰が硬くなり、排出しにくくなることも咳が悪化する一因です。

ハウスダストやダニなどのアレルゲン

寝室には、布団や枕、カーペットなどにハウスダストやダニが多く潜んでいます。これらはアレルギー反応を引き起こし、気道の炎症や過敏性を高める原因となります。

就寝中にこれらのアレルゲンを吸い込むことで、気道が刺激され、アレルギー性の咳(咳喘息やアトピー咳嗽など)が悪化することがあります。

室温の変化

就寝中、特に明け方にかけて室温が下がると、冷たい空気が気道を刺激して咳を誘発することがあります。寒暖差も気道が過敏な人にとっては大きな刺激となるのです。

夜間に咳を悪化させる要因

| 分類 | 主な要因 | 夜間に影響する理由 |

|---|---|---|

| 生理的要因 | 自律神経(副交感神経) | リラックス時に気道が収縮しやすくなる |

| 姿勢による要因 | 後鼻漏、胃食道逆流 | 横になることで鼻水や胃酸が喉を刺激しやすくなる |

| 環境要因 | 乾燥、アレルゲン、室温 | 就寝中に長時間、刺激を受け続ける |

夜間咳嗽を引き起こす代表的な病気

夜間の咳が長引く場合、特定の病気が原因となっている可能性があります。風邪症候群による咳は通常1〜2週間で改善しますが、3週間以上続く場合は他の病気を疑う必要があります。

ここでは、夜間咳嗽の主な原因となる病気を紹介します。

咳喘息(せきぜんそく)

咳喘息は、一般的な喘息(気管支喘息)のような「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難を伴わず、乾いた咳だけが長く続く病気です。

気道の炎症が原因で、気道が様々な刺激に対して過敏になっています。

咳喘息の主な特徴

冷たい空気、会話、運動、タバコの煙、ストレスなど、ささいな刺激で咳が誘発されます。特に、副交感神経が優位になる夜間から明け方にかけて症状が悪化しやすいのが特徴です。

アレルギー体質の人に多く見られ、風邪をひいた後に発症することも少なくありません。放置すると、約3割が本格的な気管支喘息に移行すると言われています。

- 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)はない

- 痰の絡まない乾いた咳が続く

- 夜間から早朝にかけて悪化しやすい

- 温度差や会話などで咳が出やすい

アトピー咳嗽(あとぴーがいそう)

アトピー咳嗽も、咳喘息と同様に乾いた咳が長く続く病気です。アレルギー素因を持つ人に多く、喉のイガイガ感やかゆみを伴うことが多いのが特徴です。

咳喘息との違いは、気管支拡張薬(気道を広げる薬)が効きにくい点にあります。抗ヒスタミン薬やステロイド薬による治療が有効です。

咳喘息とアトピー咳嗽の比較

| 項目 | 咳喘息 | アトピー咳嗽 |

|---|---|---|

| 主な症状 | 乾いた咳 | 乾いた咳、喉のイガイガ感 |

| 喘鳴 | なし | なし |

| 有効な薬 | 気管支拡張薬、ステロイド薬 | 抗ヒスタミン薬、ステロイド薬 |

アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎(後鼻漏症候群)

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)があると、鼻水が多く作られます。この鼻水が喉に流れ落ちる「後鼻漏」が、咳、特に夜間の咳の大きな原因となります。

仰向けになると鼻水が喉に溜まりやすくなるため、就寝中に咳が出やすくなります。湿った咳や、頻繁な痰払いを伴うことが特徴です。

後鼻漏の主な原因

- アレルギー性鼻炎

- 副鼻腔炎(急性・慢性)

- 風邪症候群

胃食道逆流症(GERD)

胃酸が食道へ逆流することで、咳が引き起こされる病気です。横になることで逆流が起こりやすくなるため、夜間の咳の原因として重要です。

胸やけや呑酸(どんさん)といった典型的な症状がない場合でも、咳だけが症状として現れることがあります。食後や満腹時にすぐ横になると、症状が悪化しやすくなります。

胃食道逆流症による咳の特徴と対策

| 特徴 | 主な対策 |

|---|---|

| 食後に悪化しやすい | 食後2〜3時間は横にならない |

| 胸やけや呑酸を伴うことがある | 脂肪の多い食事や刺激物を避ける |

| 上半身を高くして寝ると楽になることがある | 就寝時の姿勢を工夫する |

感染後咳嗽(かんせんごがいそう)

風邪やインフルエンザ、マイコプラズマ、百日咳などの呼吸器感染症にかかった後、感染症自体は治癒したにもかかわらず、咳だけが3週間以上にわたって続く状態です。

感染によって気道が一時的に過敏になっていることが原因と考えられています。多くは自然に改善しますが、症状が長く続く場合は他の病気との鑑別が必要です。

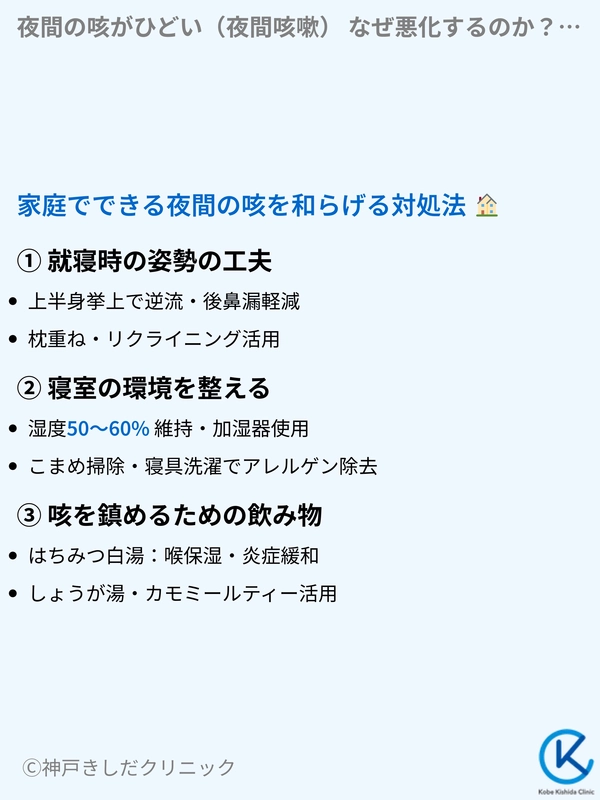

家庭でできる夜間の咳を和らげる対処法

つらい夜間の咳は、少しの工夫で和らげることができる場合があります。

医療機関を受診するまでのつなぎとして、また治療と並行して行うセルフケアとして、家庭でできる対処法を試してみましょう。

就寝時の姿勢の工夫

完全に平らな状態で寝るよりも、上半身を少し高くすることで、咳の原因となる後鼻漏や胃酸の逆流を軽減できます。

枕を重ねたり、リクライニングベッドを利用したり、背中の下にタオルケットなどを入れて緩やかな傾斜をつけるのが有効です。

寝室の環境を整える

寝室は一日のうちで最も長く過ごす場所の一つです。快適で刺激の少ない環境を整えることが、夜間の咳を予防するために重要です。

適切な湿度を保つ

空気が乾燥すると喉や気道の粘膜が傷つきやすくなります。特に冬場は加湿器を使い、湿度を50〜60%程度に保つことを心がけましょう。濡れタオルを室内に干すだけでも効果があります。

- 加湿器のタンクは毎日清掃する

- 湿度が高くなりすぎるとカビの原因になるため注意する

- 湿度計を置いて適切な湿度を管理する

こまめな掃除と換気

咳の原因となるハウスダストやダニ、カビなどのアレルゲンを取り除くために、寝室のこまめな掃除が大切です。布団や枕カバーなどの寝具は定期的に洗濯し、天日干しや布団乾燥機を利用しましょう。

また、日中に窓を開けて空気を入れ替えることも忘れないようにしてください。

寝室環境のチェックポイント

| 項目 | 理想的な状態 | 対策 |

|---|---|---|

| 湿度 | 50〜60% | 加湿器の使用、濡れタオルの活用 |

| 温度 | 冬場: 18〜22℃、夏場: 25〜28℃ | エアコンや寝具で調整 |

| アレルゲン | 少ない状態 | こまめな掃除、寝具の洗濯、換気 |

咳を鎮めるための飲み物

喉を潤し、温めることは咳を和らげるのに役立ちます。就寝前に温かい飲み物をゆっくりと飲むと、心身がリラックスし、気道の緊張もほぐれます。

咳を和らげるのに役立つ飲み物

はちみつは、喉の炎症を抑え、保湿効果があるため、咳を和らげる効果が期待できます。白湯やハーブティーに溶かして飲むのがおすすめです。

ただし、1歳未満の乳児には、乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、はちみつを与えてはいけません。しょうが湯やカモミールティーなども体を温め、リラックス効果を高めます。

| 飲み物 | 期待される効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| はちみつ入りの白湯 | 喉の保湿、炎症緩和 | 1歳未満の乳児には禁忌 |

| しょうが湯 | 血行促進、体を温める | 胃腸が弱い人は刺激に注意 |

| カモミールティー | リラックス効果、抗炎症作用 | キク科アレルギーの人は注意 |

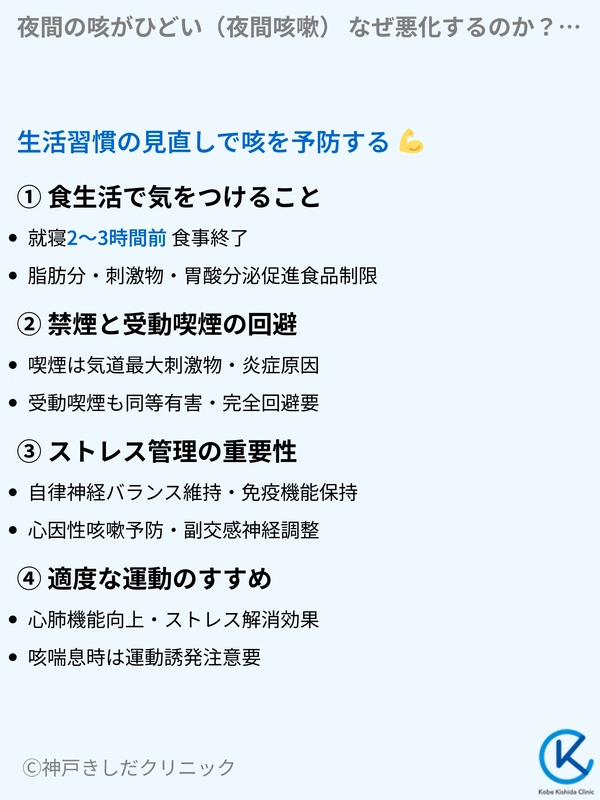

生活習慣の見直しで咳を予防する

日々の生活習慣を見直すことも、夜間の咳を予防し、改善するために重要です。食事や運動、ストレス管理など、体全体の健康を考えることが、結果的に気道の健康にもつながります。

食生活で気をつけること

特に胃食道逆流症が疑われる場合は、食生活の改善が咳の対策に直結します。

脂肪分の多い食事、チョコレート、柑橘類、香辛料などの刺激物は、胃酸の分泌を促したり、胃と食道の間の筋肉を緩めたりするため、控えるようにしましょう。

また、食べ過ぎや早食いを避け、腹八分目を心がけることも大切です。就寝前の2〜3時間は食事を摂らないようにすると、夜間の胃酸逆流を防ぎやすくなります。

禁煙と受動喫煙の回避

タバコの煙は、気道にとって最も有害な刺激物の一つです。喫煙は気道の粘膜を傷つけ、炎症を引き起こし、咳を悪化させます。ご自身が喫煙している場合は、禁煙することが最も効果的な治療法となります。

また、家族など周りの人が吸うタバコの煙(受動喫煙)も同様に有害ですので、避けるようにしましょう。

ストレス管理の重要性

精神的なストレスは自律神経のバランスを乱し、体の免疫機能を低下させます。

また、ストレス自体が咳を誘発する引き金になることもあります(心因性咳嗽)。十分な休養を取り、趣味や軽い運動などで気分転換を図り、ストレスを溜め込まないようにすることが大切です。

リラックスできる時間を持つことは、副交感神経の過剰な働きを抑え、夜間の咳を和らげることにもつながります。

適度な運動のすすめ

適度な運動は、心肺機能を高め、体力や免疫力の向上に役立ちます。また、ストレス解消にも効果的です。ただし、咳喘息などがある場合、急な運動や激しい運動は咳を誘発することがあります。

ウォーキングやヨガなど、自分のペースで無理なく続けられる運動から始めましょう。運動中に咳が出る場合は、事前に医師に相談することが必要です。

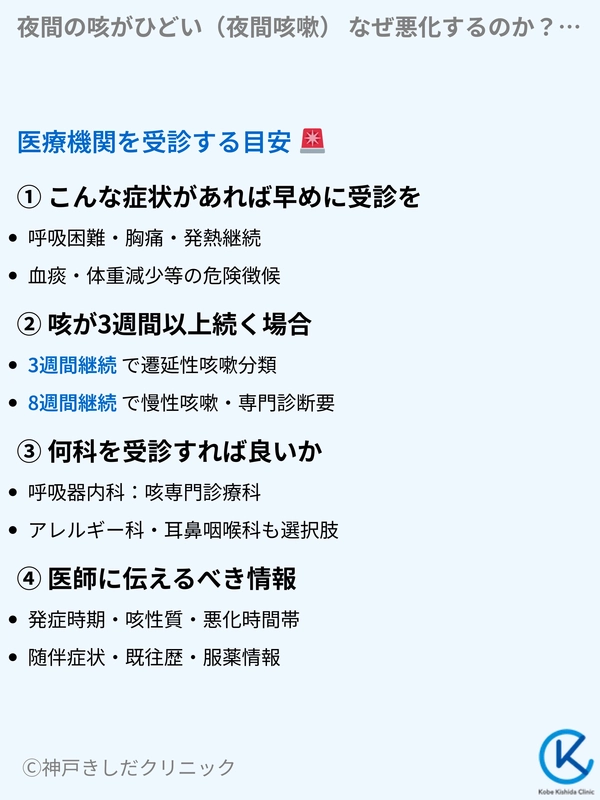

医療機関を受診する目安

セルフケアを試しても夜間の咳が改善しない場合や、特定の症状が見られる場合は、病気が隠れている可能性があるため、医療機関の受診を検討しましょう。

早期の診断と治療が、症状の悪化や合併症を防ぐ鍵となります。

こんな症状があれば早めに受診を

夜間の咳に加えて、以下のような症状がある場合は、早めに呼吸器科や内科、アレルギー科などを受診してください。

受診を急ぐべき咳以外の症状

| 症状 | 考えられること |

|---|---|

| 呼吸困難、息切れ | 喘息、肺炎、心不全など |

| 胸の痛み | 肺炎、気胸、心臓の病気など |

| 発熱が続く | 肺炎、結核などの感染症 |

| 血の混じった痰(血痰) | 肺がん、結核、気管支拡張症など |

| 体重の減少 | 肺がん、結核などの消耗性疾患 |

咳が3週間以上続く場合

風邪による咳は通常1〜2週間で軽快します。もし咳が3週間以上続いているなら、「遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)」と呼ばれ、風邪以外の原因を考える必要があります。

さらに8週間以上続くと「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」となり、咳喘息や胃食道逆流症などの慢性的な病気が強く疑われます。長引く咳は放置せず、一度専門医に相談することが重要です。

何科を受診すれば良いか

長引く咳や夜間の咳を専門的に診るのは「呼吸器内科」です。アレルギーが関係していると考えられる場合は「アレルギー科」、鼻の症状が強い場合は「耳鼻咽喉科」が適しています。

どこに行けばよいか分からない場合は、まずかかりつけの内科医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうのが良いでしょう。

医師に伝えるべき情報

診察を受ける際には、ご自身の症状についてできるだけ詳しく伝えることが、正確な診断につながります。事前に情報を整理しておくとスムーズです。

- いつから咳が出始めたか

- どのような咳か(乾いているか、湿っているか)

- 特に咳がひどくなる時間帯(就寝時、明け方など)

- 咳以外の症状(発熱、鼻水、胸やけ、息苦しさなど)

- アレルギーの有無、過去の病歴、喫煙歴

- 現在服用している薬

夜間咳嗽に関するよくある質問

最後に、夜間の咳に関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。

- Q子どもの夜間の咳も同じ原因ですか?

- A

大人と同様、子どもも風邪やアレルギー、喘息などで夜間に咳が悪化します。特に子どもは大人に比べて気道が狭く、少しの刺激でも咳が出やすい傾向があります。

クループ症候群(ケンケンという特徴的な咳)やRSウイルス感染症など、子どもに特有の病気もあるため、咳がひどい場合や呼吸が苦しそうな場合は、早めに小児科を受診してください。

- Q市販の咳止め薬を飲んでも良いですか?

- A

市販薬は一時的に症状を和らげるのに役立つ場合がありますが、原因を治療するものではありません。

特に痰が絡む湿った咳の場合、無理に咳を止めると痰が排出されず、かえって症状を悪化させる可能性があります。

市販薬を数日使用しても改善しない場合や、咳が長引く場合は、自己判断で飲み続けずに医療機関を受診し、原因に合った治療を受けることが大切です。

- Q咳で眠れない時、すぐに楽になる方法はありますか?

- A

すぐにできる応急処置としては、まず体を起こして座ることです。横になっているよりも呼吸が楽になり、後鼻漏や胃酸の逆流も軽減されます。

次に、温かい飲み物(白湯やハーブティーなど)をゆっくり飲んで喉を潤しましょう。部屋が乾燥している場合は、加湿器をつけたり、洗面器にお湯を張ったりして湿度を上げると効果的です。

マスクをして寝るのも、喉の湿度を保つのに役立ちます。

- Qパートナーの咳がうるさくて眠れません。どうすれば良いですか?

- A

まずは、ご本人がつらい思いをしていることを理解し、心配している気持ちを伝えてあげることが重要です。

その上で、この記事で紹介したような原因や対処法について、一緒に情報を共有してみてはいかがでしょうか。

「こんな病気の可能性もあるみたいだよ」「寝室の環境を変えてみない?」などと提案し、受診を優しく勧めることが、ご本人にとっても、そしてご自身の安眠のためにもつながります。

以上