朝、目覚めると喉の奥がゴロゴロして、咳と一緒に痰が出る。このような経験はありませんか。

一時的なものであれば心配いりませんが、毎日続くようだと「何か悪い病気なのでは」と不安になるものです。特に、痰を出すための咳が習慣になっている方もいるかもしれません。

この記事では、朝の咳や痰がなぜ起こるのか、その背景にある生理的な働きから、生活習慣、環境、そして注意すべき病気の可能性まで、幅広く掘り下げていきます。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

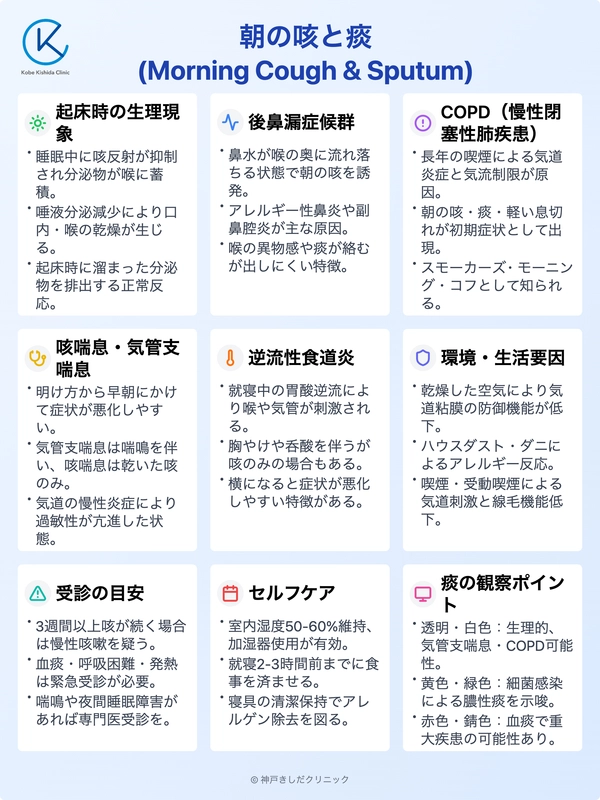

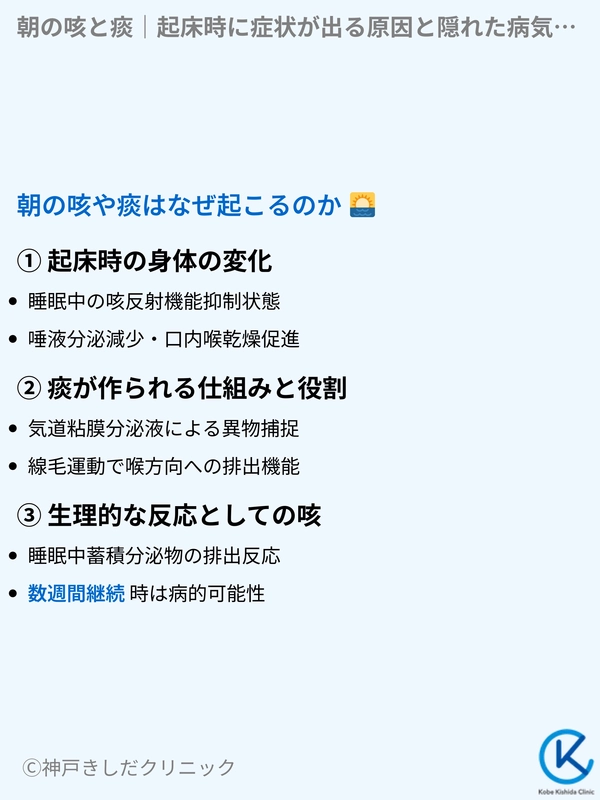

朝の咳や痰はなぜ起こるのか

朝の時間帯に咳や痰が集中するのは、睡眠中の身体の変化が大きく関係しています。多くの場合は生理的な現象ですが、その背景を理解することが大切です。

起床時の身体の変化

睡眠中は、心身を休めるために身体の機能が抑制状態になります。咳を誘発する反射機能(咳反射)もその一つで、日中よりも鈍くなります。また、唾液の分泌量も減り、口内や喉が乾燥しやすくなります。

さらに、身体を横にしているため、鼻水や気道からの分泌物が喉の奥に溜まりやすくなります。これらの要因が重なり、起床時に溜まった分泌物を体外に排出しようとして、咳や痰が出やすくなるのです。

痰が作られる仕組みと役割

痰は、気道(空気の通り道)の粘膜から分泌される粘液です。

この粘液は、気道に侵入したウイルス、細菌、ホコリ、アレルギー物質などの異物を絡め取り、気道の表面にある線毛という細かい毛の働きによって、喉の方向へ運び出します。

つまり、痰は身体を守るための重要な防御機能の一部です。健康な人でも少量の痰は常に作られていますが、通常は無意識のうちに飲み込んでいます。

しかし、何らかの原因で痰の量が増えたり、粘り気が強くなったりすると、異物として認識され、咳によって排出する必要が出てきます。

生理的な反応としての咳

咳は、異物から気道や肺を守るための重要な生体防御反応です。喉に溜まった痰や、睡眠中に吸い込んだホコリなどを排出するために起こる朝の咳は、身体の正常な働きといえます。

特に、就寝中に作られ、喉の奥に溜まった痰を出すための「痰払いの咳」は、多くの人が経験するものです。

問題となるのは、この咳が何週間も続いたり、痰の色がおかしかったり、息苦しさなどの他の症状を伴ったりする場合です。

それは、単なる生理現象ではない可能性を示唆しています。

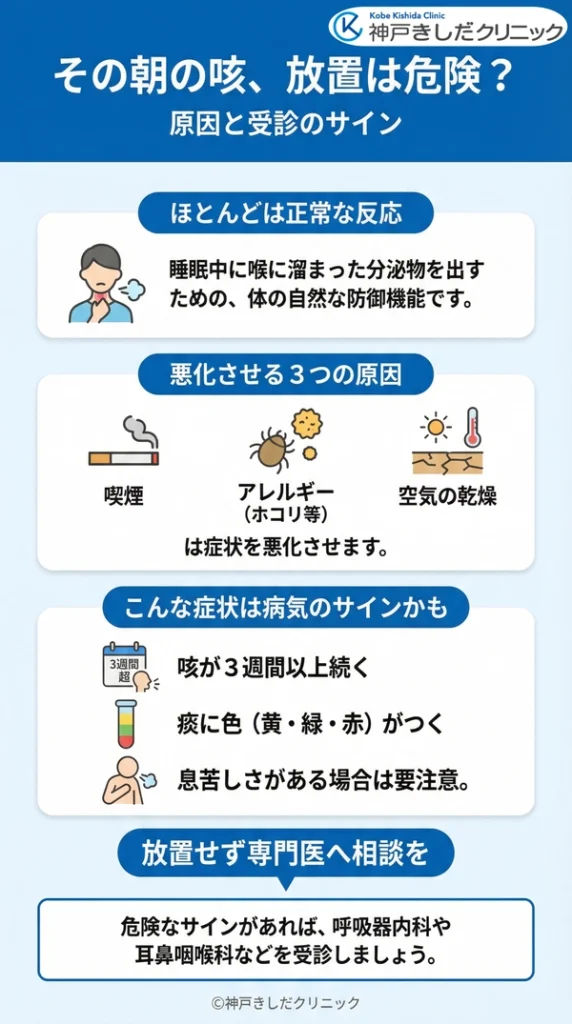

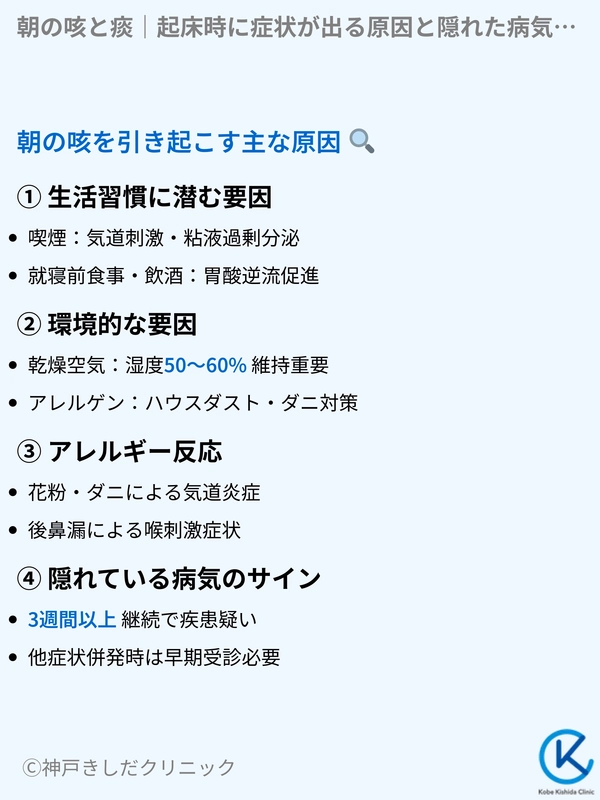

朝の咳を引き起こす主な原因

朝の咳や痰は、単なる生理現象だけでなく、さまざまな要因によって引き起こされます。日常生活の中に潜む原因から、特定の病気のサインまで、多岐にわたります。

生活習慣に潜む要因

日々の生活習慣が、朝の咳を悪化させる一因となることがあります。特に喫煙は、気道を刺激し、粘液の分泌を過剰にする最大の要因です。

また、アルコールの摂取は、利尿作用により体内の水分を減少させ、喉の乾燥を招きます。就寝直前の食事も、後述する逆流性食道炎のリスクを高めるため注意が必要です。

生活習慣と喉への影響

| 生活習慣 | 主な影響 | 朝の咳との関連 |

|---|---|---|

| 喫煙(受動喫煙含む) | 気道の炎症、線毛機能の低下、粘液の過剰分泌 | 慢性的な痰の増加と排出困難を引き起こす。 |

| 就寝前の多量飲酒 | 脱水による喉の乾燥、筋肉の弛緩によるいびき | 喉の刺激や乾燥が悪化し、咳が出やすくなる。 |

| 就寝直前の食事 | 胃酸の逆流リスク増加 | 胃酸が喉を刺激し、咳の原因となることがある。 |

環境的な要因

睡眠環境も朝の咳に大きく影響します。特に冬場は、暖房の使用によって空気が乾燥しがちです。湿度が低い環境では、気道の粘膜が乾燥して刺激に敏感になり、咳が出やすくなります。

また、室内のホコリ、ダニ、ペットの毛、カビなどはアレルギー反応を引き起こし、気道の炎症と咳の原因となります。

睡眠環境と調整のポイント

| 環境要因 | 問題点 | 対策の例 |

|---|---|---|

| 乾燥した空気(特に冬場) | 気道粘膜の乾燥、防御機能の低下 | 加湿器を使用し、湿度を50~60%に保つ。 |

| ハウスダスト・ダニ | アレルギー反応による気道の炎症 | こまめな掃除、寝具の洗濯や天日干し。 |

| ペットの毛やフケ | アレルギー性鼻炎や喘息の誘発 | 寝室にペットを入れない、空気清浄機の使用。 |

アレルギー反応

特定のアレルギー物質(アレルゲン)に対する反応として、朝の咳が起こることがあります。寝具に潜むダニや、春や秋のスギ・ヒノキ・ブタクサなどの花粉が代表的です。

これらのアレルゲンが鼻の粘膜を刺激するとアレルギー性鼻炎を引き起こし、鼻水が喉に落ちる「後鼻漏(こうびろう)」という状態になります。この後鼻漏が、朝方に咳を誘発する大きな原因の一つです。

隠れている病気のサイン

長引く朝の咳や痰は、何らかの病気が背景にある可能性も考えなくてはなりません。呼吸器系の病気だけでなく、消化器系や循環器系の病気が原因となることもあります。

もし咳が数週間以上続いたり、悪化したり、他の症状が現れたりした場合は、医療機関での相談を検討することが重要です。

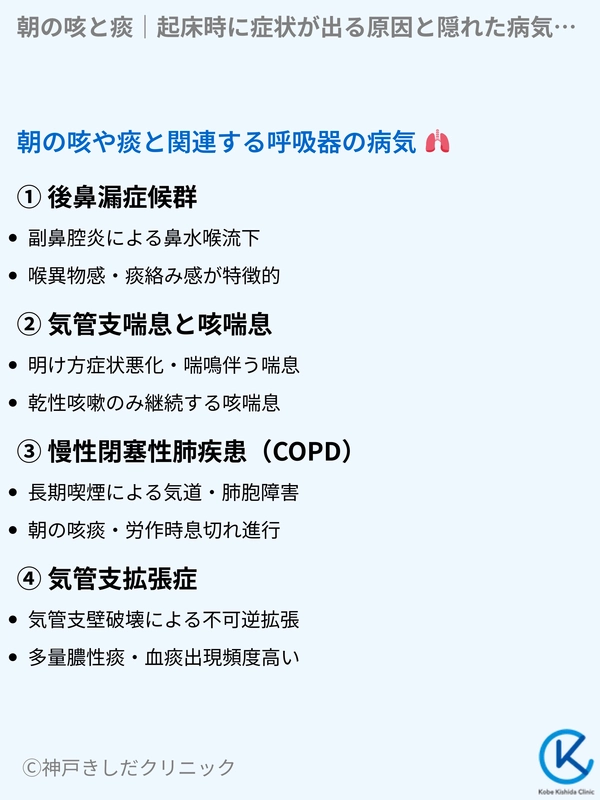

朝の咳や痰と関連する呼吸器の病気

朝の咳が続く場合、特に呼吸器系の病気が疑われます。鼻や気管支、肺に関わるいくつかの代表的な病気について解説します。

後鼻漏症候群

後鼻漏(こうびろう)とは、鼻水が喉の奥に流れ落ちる状態を指します。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎(蓄膿症)によって過剰に作られた鼻水が、就寝中に喉に溜まり、それを排出しようとして朝に咳が出ます。

「喉に何かが張り付いている感じがする」「痰がからむが、うまく出せない」といった症状が特徴です。

日中は鼻をかんだり、無意識に飲み込んだりしていますが、睡眠中は喉に溜まりやすいため、起床時に症状が強く現れます。

気管支喘息と咳喘息

気管支喘息は、アレルギーなどが原因で気道に慢性的な炎症が起こり、気道が過敏になる病気です。

明け方から早朝にかけて症状が悪化しやすく、咳とともに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難を伴うのが特徴です。

一方、咳喘息は、喘鳴や呼吸困難はなく、乾いた咳だけが長く続く病気です。こちらも明け方に症状が出やすい傾向があり、風邪をひいた後に発症することも少なくありません。

咳喘息は気管支喘息の前段階と考えられることもあります。

咳喘息と気管支喘息の比較

| 項目 | 咳喘息 | 気管支喘息 |

|---|---|---|

| 主な症状 | 乾いた咳が長く続く | 咳、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、呼吸困難 |

| 症状の時間帯 | 就寝時、深夜から早朝、起床時に多い | 深夜から早朝に悪化しやすい |

| 治療 | 吸入ステロイド薬、気管支拡張薬 | 吸入ステロイド薬、気管支拡張薬など |

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

COPDは、主に長年の喫煙習慣が原因で、肺に炎症が起きて空気の流れが悪くなる病気です。

タバコの煙などの有害物質を長期間吸い込むことで、気管支が狭くなったり、肺胞(酸素を取り込む小さな袋)が壊れたりします。

初期症状としては、朝の咳や痰、軽い息切れ(坂道や階段での動悸)などがあります。進行すると、少し動いただけでも息切れするようになり、日常生活に大きな支障をきたします。

「喫煙歴が長い」「同年代の人より息が切れやすい」といった方は注意が必要です。

- 主な原因: 長期にわたる喫煙

- その他の原因: 受動喫煙、大気汚染、職業上の粉塵

気管支拡張症

気管支拡張症は、気管支の壁が壊れて部分的に広がってしまい、元に戻らなくなる病気です。広がった部分に細菌が感染しやすくなり、慢性的な炎症が起こります。

その結果、多量の膿のような痰が作られるようになり、特に朝、起床した際に多くの痰が出るのが特徴です。痰の色は黄色や緑色を帯びることが多く、血が混じる(血痰)こともあります。

幼少期の重い呼吸器感染症などが原因となることがあります。

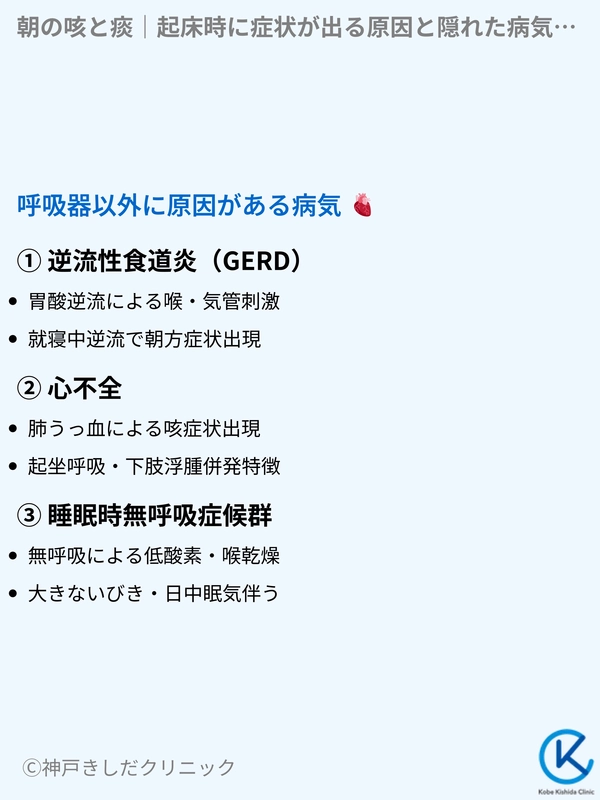

呼吸器以外に原因がある病気

朝の咳の原因は、肺や気管支の問題だけとは限りません。胃や心臓など、他の臓器の不調が咳を引き起こすこともあります。

逆流性食道炎(GERD)

逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流することで、食道の粘膜に炎症が起きる病気です。

胸やけや呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)が主な症状ですが、逆流した胃酸が喉や気管を直接刺激したり、食道の神経を介して咳反射を誘発したりすることで、慢性的な咳の原因となります。

特に、横になる就寝中は胃酸が逆流しやすいため、朝方に咳や喉の違和感を覚えることがあります。食後にすぐ横になる習慣がある方や、肥満気味の方、高齢者は注意が必要です。

逆流性食道炎で症状を悪化させる可能性のある食品

| 分類 | 具体的な食品例 | 理由 |

|---|---|---|

| 脂肪分の多い食事 | 揚げ物、脂身の多い肉、生クリーム | 胃からの排出を遅らせ、胃酸分泌を促す。 |

| 刺激物 | 香辛料、柑橘類、コーヒー、炭酸飲料 | 胃酸の分泌を増やしたり、食道粘膜を直接刺激したりする。 |

| 甘いもの | チョコレート、ケーキ | 胃酸の分泌を促進し、下部食道括約筋を緩める。 |

心不全

心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に送り出せなくなった状態です。心臓の機能が低下すると、肺に血液が滞りやすくなります(肺うっ血)。

この肺うっ血が刺激となり、咳が出ることがあります。特に、身体を横にすると心臓に戻る血液量が増えて肺うっ血が悪化するため、就寝中に咳が出たり、息苦しくて目が覚めたりします。

朝方の咳のほか、体を起こすと楽になる(起坐呼吸)、足のむくみ、体重増加などの症状があれば、心不全の可能性も考えられます。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。呼吸が止まることで体内の酸素が不足し、脳や身体に負担がかかります。

大きないびきや日中の強い眠気が特徴ですが、無呼吸による低酸素状態や、口呼吸による喉の乾燥が刺激となり、朝の咳や喉の痛みを引き起こすことがあります。

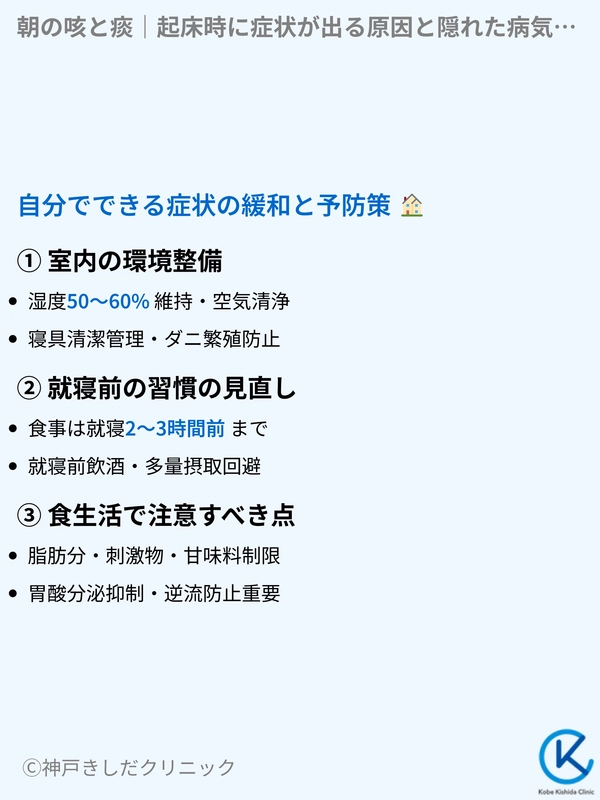

自分でできる症状の緩和と予防策

朝の咳や痰が気になる場合、生活習慣や環境を見直すことで症状が和らぐことがあります。病院に行くほどではないと感じる場合や、診断後のセルフケアとして試せる対策を紹介します。

室内の環境整備

アレルゲンを減らし、適切な湿度を保つことは、朝の咳の予防にとても重要です。特に多くの時間を過ごす寝室の環境は丁寧に見直しましょう。

- 加湿器を使い、室内の湿度を50~60%に保つ。

- 空気清浄機を活用して、花粉やハウスダストを除去する。

- 寝具はこまめに洗濯・乾燥させ、ダニの繁殖を防ぐ。

- 日中に窓を開けて空気を入れ替える。

就寝前の習慣の見直し

寝る前の行動が、睡眠中の喉の状態に影響します。少しの工夫で、朝の不快な症状を軽減できる可能性があります。

就寝前に見直したい習慣

| 習慣 | 見直しのポイント | 理由 |

|---|---|---|

| 食事 | 就寝の2~3時間前までに済ませる。 | 胃酸の逆流を防ぐため。 |

| 飲酒 | 就寝前の飲酒、特に多量の飲酒を控える。 | 喉の乾燥やいびきを防ぐため。 |

| 入浴 | 就寝1~2時間前に入浴を済ませる。 | 湯気で喉が潤い、リラックス効果も期待できる。 |

食生活で注意すべき点

特定の食べ物や飲み物が、咳や痰の症状を悪化させることがあります。特に逆流性食道炎が疑われる場合は、食生活の改善が症状緩和につながります。

脂肪分の多い食事や、チョコレートなどの甘いもの、コーヒーやアルコール、香辛料の強い食事は、胃酸の分泌を増やしたり、食道の括約筋を緩めたりする作用があるため、摂りすぎに注意しましょう。

また、バランスの取れた食事を心がけ、粘膜の健康を保つことも大切です。

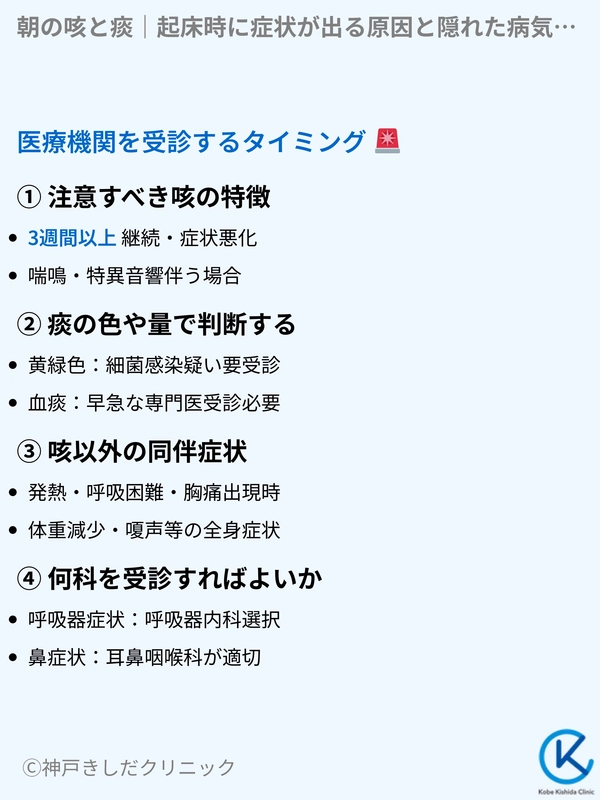

医療機関を受診するタイミング

ほとんどの朝の咳は一時的なものですが、中には病気が隠れているサインの場合もあります。どのような場合に病院へ行くべきか、その目安を知っておきましょう。

注意すべき咳の特徴

単なる痰払いの咳ではない、以下のような特徴が見られる場合は、一度専門医に相談することをお勧めします。

受診を検討すべき咳の状態

| 項目 | 注意すべきサイン |

|---|---|

| 期間 | 咳が3週間以上続いている。 |

| 強さ | 咳がだんだんひどくなる、夜眠れないほど激しい。 |

| 音 | 「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音が混じる。 |

| 性質 | 犬の遠吠えのような、またはオットセイの鳴き声のような咳。 |

痰の色や量で判断する

痰は健康状態を示すバロメーターの一つです。色や粘り気、量に変化がないか観察しましょう。

注意すべき痰の状態

| 痰の色 | 考えられる状態 |

|---|---|

| 透明・白色 | 多くは生理的なもの。気管支喘息やCOPDの可能性も。 |

| 黄色・緑色 | 細菌感染の可能性(副鼻腔炎、気管支炎、肺炎など)。 |

| 赤色・さび色 | 血液が混じっている状態(血痰)。早急な受診が必要。 |

咳以外の同伴症状

咳や痰だけでなく、他にどのような症状があるかも重要な判断材料です。以下の症状が一つでも当てはまる場合は、早めに医療機関を受診してください。

- 発熱が続く

- 呼吸困難、息切れ

- 胸の痛み

- 体重の急激な減少

- 声のかすれ(嗄声)

何科を受診すればよいか

どの診療科を受診すれば良いか迷うこともあるでしょう。症状に応じて適切な科を選ぶことが、スムーズな診断と治療につながります。

症状に応じた診療科の選択

| 主な症状 | 推奨される診療科 | 主な対象疾患 |

|---|---|---|

| 咳、痰、息切れ、喘鳴 | 呼吸器内科 | 気管支喘息、COPD、肺炎、気管支拡張症など |

| 鼻水、鼻づまり、喉の違和感 | 耳鼻咽喉科 | アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、後鼻漏症候群など |

| 胸やけ、呑酸、咳 | 消化器内科 | 逆流性食道炎など |

| どの科か不明、複数の症状 | 内科・総合診療科 | 初期診断と適切な専門科への紹介 |

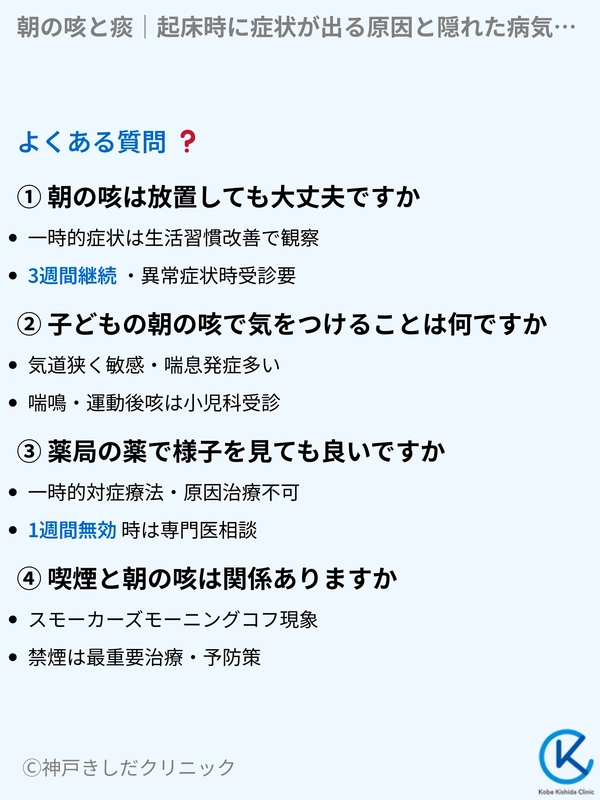

よくある質問

最後に、朝の咳に関して多くの方が抱く疑問についてお答えします。

- Q朝の咳は放置しても大丈夫ですか

- A

一時的で、他に気になる症状がなければ、生活習慣の見直しなどで様子を見ても良いでしょう。

しかし、咳が3週間以上続く「慢性咳嗽」の状態であったり、痰の色がおかしい、息苦しさを伴うなどの場合は、放置せずに医療機関を受診することが重要です。

病気の早期発見・早期治療につながります。

- Q子どもの朝の咳で気をつけることは何ですか

- A

子どもは大人に比べて気道が狭く、敏感です。アレルギーや感染症にかかりやすく、症状が強く出ることがあります。特に、気管支喘息は小児期に発症することが多い病気です。

夜間から朝方にかけて咳き込む、運動後に咳が出る、「ゼーゼー」という音がするなどの場合は、小児科を受診してください。また、咳が長引く場合は、副鼻腔炎などが隠れている可能性もあります。

- Q薬局の薬で様子を見ても良いですか

- A

一時的な症状であれば、市販の咳止め薬や去痰薬で症状が和らぐこともあります。しかし、これらの薬はあくまで対症療法であり、原因を治すものではありません。

特に、咳喘息や気管支喘息の咳は、市販の咳止めでは効果がなかったり、かえって症状を悪化させたりすることがあります。

薬を1週間程度使用しても改善しない場合や、症状が悪化する場合は、自己判断を続けずに受診してください。

- Q喫煙と朝の咳は関係ありますか

- A

非常に関係が深いです。「スモーカーズ・モーニング・コフ(喫煙者の朝の咳)」という言葉があるほど、喫煙者の朝の咳と痰はよく知られた症状です。

タバコの煙に含まれる有害物質は、気道の線毛機能を低下させ、痰の分泌を増やします。就寝中に溜まった痰を排出しようと、朝に激しい咳が出ます。

これは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の初期症状である可能性が高く、禁煙することが最も重要な治療であり予防策です。

以上