特定の場所に行ったり、特定の物質に触れたりしたときにだけ咳が出て、そこから離れると自然に落ち着く。このような経験に心当たりはありませんか。

それは「刺激性咳嗽(しげきせいがいそう)」と呼ばれる状態かもしれません。風邪でもないのに続く咳は、日常生活に大きな影響を与えます。

この記事では、刺激性咳嗽の基本的な知識から、症状、原因、ご自身でできるセルフケア、そして医療機関で行う診断や治療法まで、気になる情報を詳しく解説します。

長引く咳の正体を知り、健やかな毎日を取り戻すための一助として、ぜひお役立てください。

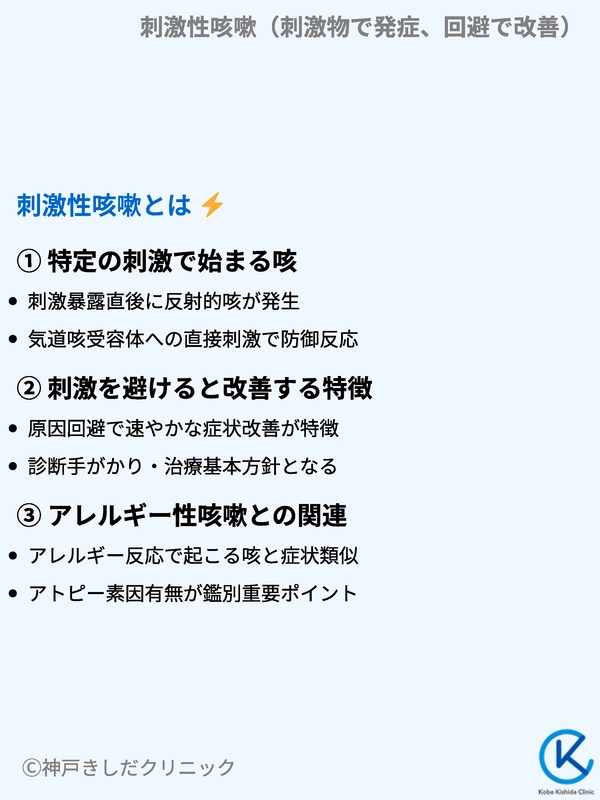

刺激性咳嗽とは

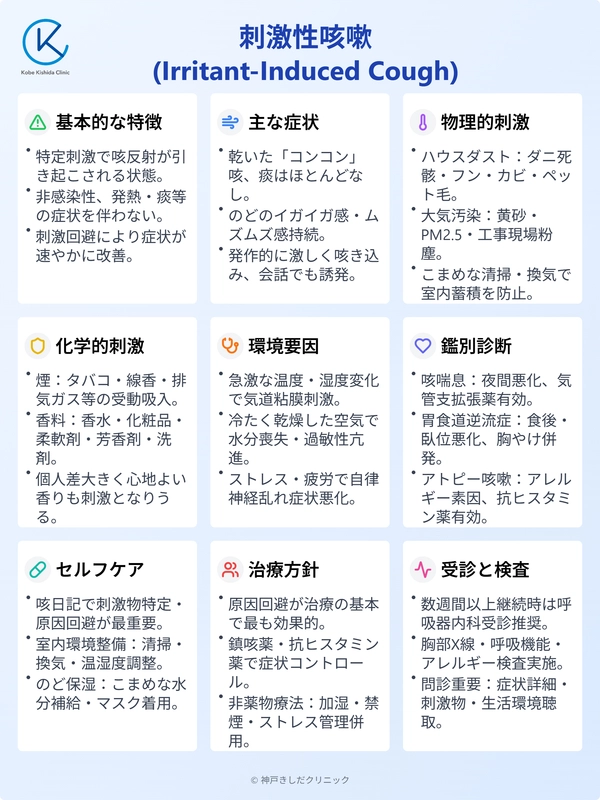

刺激性咳嗽は、特定の物理的または化学的な刺激が気道に加わることで、反射的に咳が引き起こされる状態を指します。

ウイルスや細菌の感染が原因ではないため、熱や痰(たん)といった症状は伴わないことがほとんどです。

あくまで気道の過敏性が高まっている状態であり、刺激物から離れれば症状が軽快するのが大きな特徴です。

多くの人々が一度は経験するような身近な咳ですが、症状が長く続くと生活の質(QOL)を著しく低下させる可能性があります。

特定の刺激で始まる咳

刺激性咳嗽の咳は、原因となる刺激に暴露された直後に始まることが典型的です。

例えば、タバコの煙を吸い込んだとき、冷たい空気に触れたとき、あるいは香水や柔軟剤の強い香りをかいだときなど、きっかけは人それぞれです。

これらの刺激がのどや気管にある咳のセンサー(咳受容体)を直接刺激し、防御反応として咳が起こります。

この反応自体は体を守るために重要ですが、過敏になっていると些細な刺激にも過剰に反応してしまいます。

刺激性咳嗽の基本情報

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 主な症状 | 乾いた咳(コンコン、コホコホ)、のどのイガイガ感 |

| 発症のきっかけ | 特定の刺激物への暴露(煙、冷気、香りなど) |

| 感染の有無 | 非感染性(ウイルスや細菌が原因ではない) |

刺激を避けると改善する特徴

刺激性咳嗽を判断する上で最も重要なのが、原因となる刺激を回避すると症状が速やかに改善する点です。

例えば、タバコの煙が原因であれば禁煙エリアに移動する、寒暖差が原因であれば部屋の温度を一定に保つといった対策で、あれほどしつこかった咳が嘘のように収まることがあります。

この「原因の回避による症状の改善」は、診断の手がかりになるだけでなく、治療の基本方針にもなります。

ご自身の生活を振り返り、どのような状況で咳が出やすいかを記録しておくことが、原因特定への近道です。

アレルギー性咳嗽との関連

刺激性咳嗽は、アレルギー反応によって引き起こされるアレルギー性咳嗽と症状が似ていることがあります。

アレルギー性咳嗽は、ダニやハウスダスト、花粉といった特定のアレルゲンに対して免疫系が過剰に反応して起こる咳です。

両者とも乾いた咳が特徴ですが、アレルギー性咳嗽はアトピー素因(アレルギーになりやすい体質)を持つ人に多く見られます。

刺激性咳嗽とアレルギー性咳嗽が合併している場合もあり、正確な判断には専門医による診察が重要です。

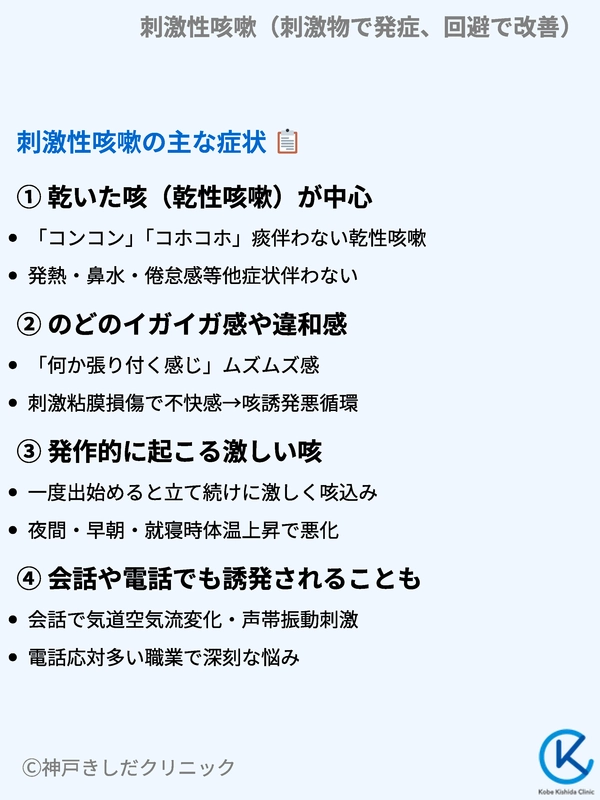

刺激性咳嗽の主な症状

刺激性咳嗽の症状は多岐にわたりますが、中心となるのは痰を伴わない乾いた咳です。この咳は一度出始めると止まりにくく、発作的に続くこともあります。

ここでは、代表的な症状について詳しく見ていきましょう。

乾いた咳(乾性咳嗽)が中心

刺激性咳嗽の最も典型的な症状は、「コンコン」「コホコホ」といった乾いた咳、すなわち乾性咳嗽(かんせいがいそう)です。

ウイルス感染による風邪の後期に見られる咳と似ていますが、刺激性咳嗽の場合は熱や鼻水、全身の倦怠感といった他の症状を伴いません。

痰が絡む「ゴホンゴホン」という湿った咳(湿性咳嗽)が出ることは少なく、もし痰が出る場合でも透明でサラサラしたものが少量見られる程度です。

症状セルフチェック

| チェック項目 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 痰の絡まない乾いた咳が続く | ||

| 特定の場所や状況で咳が出やすい | ||

| のどがイガイガ、ムズムズする感じがある | ||

| 会話中や電話中に咳き込むことがある |

のどのイガイガ感や違和感

咳そのものだけでなく、のどの不快感を訴える人も少なくありません。「のどに何かが張り付いている感じ」「イガイガ・ムズムズして咳払いをせずにはいられない」といった感覚です。

これは、刺激物がのどの粘膜を直接刺激したり、繰り返す咳によって粘膜が傷ついたりすることで生じます。この不快感がさらなる咳を誘発し、咳がのどを傷つけるという悪循環に陥ることもあります。

発作的に起こる激しい咳

一度咳が出始めると、立て続けに激しく咳き込んでしまう「発作性」の性質も、刺激性咳嗽の特徴の一つです。

自分ではコントロールできず、息が苦しくなったり、顔が赤くなったりすることもあります。

特に夜間や早朝、あるいは就寝時に布団に入って体が温まったときなどに咳の発作が起こりやすく、睡眠が妨げられる原因にもなります。

会話や電話でも誘発されることも

刺激性咳嗽では、物理的・化学的刺激だけでなく、会話や電話で話し続けるといった行為そのものが咳の引き金になることがあります。

これは、会話によって気道を通る空気の流れが変化したり、声帯が振動したりすることが、過敏になった気道への刺激となるためです。

仕事で電話応対が多い方や、人と話す機会が多い方にとっては、深刻な悩みとなる場合があります。

刺激性咳嗽を引き起こす原因

私たちの身の回りには、刺激性咳嗽の原因となりうる物質や状況が数多く存在します。原因は人によって様々であり、一つだけでなく複数の要因が組み合わさっていることも珍しくありません。

ここでは、主な原因を「物理的刺激」「化学的刺激」「温度・湿度の変化」などに分類して解説します。

日常生活に潜む物理的刺激

物理的刺激とは、気道に直接的な物理的作用を及ぼすものです。代表的なものに、ハウスダストや黄砂、PM2.5などがあります。

これらは目に見えないほど小さな粒子ですが、吸い込むことで気道の粘膜を刺激し、咳を引き起こします。

- ハウスダスト(ダニの死骸やフン、カビ、ペットの毛など)

- 黄砂、PM2.5

- 粉塵(工事現場のほこりなど)

これらの物質は、掃除や換気を怠ると室内に蓄積しやすいため、こまめな清掃が予防につながります。

香りや煙などの化学的刺激

化学的刺激は、特定の化学物質が気道の神経を刺激することで咳を誘発します。私たちの生活空間は、様々な香料や化学物質であふれています。

自分にとっては心地よい香りでも、気道が過敏な人にとっては強い刺激となることがあります。

主な化学的刺激物

| 分類 | 具体例 |

|---|---|

| 煙 | タバコの煙(受動喫煙を含む)、線香の煙、排気ガス |

| 香料 | 香水、化粧品、柔軟剤、芳香剤、シャンプー |

| その他 | 殺虫剤、塩素系の洗剤、建材に含まれる化学物質 |

温度や湿度の変化

急激な温度や湿度の変化も、気道にとって大きな刺激となります。例えば、冬に暖かい室内から寒い屋外へ出たときや、夏に冷房の効いた部屋に入ったときなどに咳き込むのは、この典型例です。

冷たく乾燥した空気は、気道の粘膜から水分を奪い、咳のセンサーを刺激しやすくします。逆に、湿気が多すぎてもカビの繁殖を促し、間接的に咳の原因となることがあります。

ストレスや疲労との関係

直接的な刺激物ではありませんが、精神的なストレスや身体的な疲労も、刺激性咳嗽を悪化させる要因として無視できません。

ストレスは自律神経のバランスを乱し、気道を収縮させたり、知覚過敏を引き起こしたりすることがあります。また、疲労がたまっていると体の免疫機能が低下し、些細な刺激にも反応しやすくなります。

十分な休息とリラックスできる時間を持つことが、咳のコントロールにもつながります。

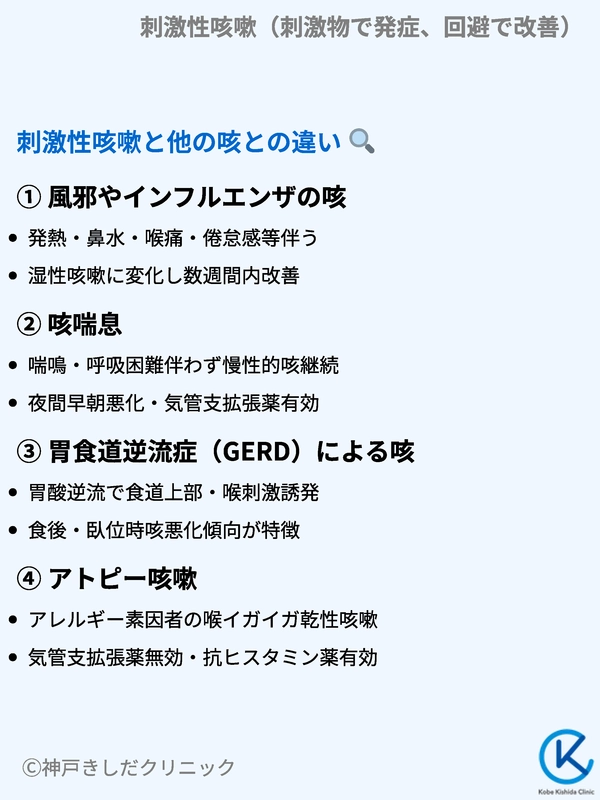

刺激性咳嗽と他の咳との違い

長引く咳の原因は一つではありません。適切な対処を行うためには、自分の咳がどのような種類のものなのかを知ることが重要です。

ここでは、刺激性咳嗽と症状が似ている代表的な病気を取り上げ、その違いについて解説します。

風邪やインフルエンザの咳

風邪やインフルエンザといった感染症でも咳は出ますが、これらは通常、発熱、鼻水、のどの痛み、倦怠感といった他の症状を伴います。

咳も、初期は乾いた咳でも、次第に痰が絡む湿った咳に変化していくことが多いです。感染症による咳は、原因となるウイルスや細菌が体内から排除されれば、数週間以内に自然に治まるのが一般的です。

咳喘息

咳喘息(せきぜんそく)は、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音)や呼吸困難を伴わないものの、慢性的に咳だけが続く病気です。

気道の炎症が本態であり、刺激性咳嗽と同様に、冷たい空気やタバコの煙、運動、会話などで咳が誘発されます。特に夜間から早朝にかけて症状が悪化しやすい点が特徴です。

咳喘夕には気管支拡張薬が有効であり、この薬への反応を見ることが診断の一助となります。

胃食道逆流症(GERD)による咳

胃食道逆流症は、胃酸などの胃の内容物が食道へ逆流することで、胸やけや呑酸(どんさん:酸っぱいものが上がってくる感じ)といった症状を引き起こす病気です。

逆流した胃酸が食道の上部やのどを刺激したり、食道から気管への神経反射を介したりして、慢性的な咳の原因となることがあります。食後や横になったときに咳が悪化する傾向があれば、この病気を疑います。

咳を伴う主な病気との比較

| 病名 | 咳の特徴 | 主な随伴症状 |

|---|---|---|

| 刺激性咳嗽 | 乾性咳嗽。刺激で誘発、回避で改善。 | のどのイガイガ感。他の症状は少ない。 |

| 咳喘息 | 乾性咳嗽。夜間・早朝に多い。 | 喘鳴や呼吸困難はない。 |

| 胃食道逆流症 | 乾性咳嗽。食後や臥位で悪化。 | 胸やけ、呑酸。 |

アトピー咳嗽

アトピー咳嗽は、アレルギー素因を持つ人に多く見られる、のどのイガイガ感を伴う乾いた咳が特徴です。

咳喘息と似ていますが、気管支拡張薬は効果がなく、抗ヒスタミン薬やステロイド薬が有効である点で区別します。

刺激性咳嗽と同様に、エアコンの風やタバコの煙などが引き金になりますが、アトピー素因の有無が鑑別のポイントになります。

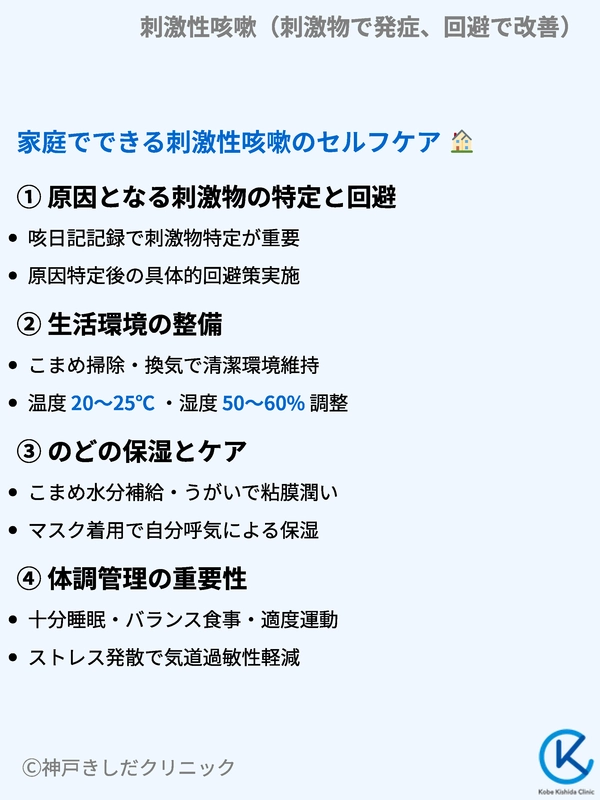

家庭でできる刺激性咳嗽のセルフケア

刺激性咳嗽の症状を和らげ、快適な日常生活を送るためには、医療機関での治療と並行して、ご自身でできるセルフケアが非常に重要です。

ここでは、今日から始められる具体的な対策を紹介します。

原因となる刺激物の特定と回避

最も効果的で基本的な対策は、咳を引き起こす原因(刺激物)を特定し、それを生活から遠ざけることです。「咳日記」をつけることをお勧めします。

いつ、どこで、何をしていたときに咳が出たかを記録することで、自分にとっての刺激物が何かを見つけやすくなります。原因が特定できたら、可能な限りそれを避ける工夫をしましょう。

例えば、タバコの煙が原因なら禁煙する・分煙環境を徹底する、特定の柔軟剤が原因なら無香料のものに変える、といった具体的な行動が症状改善につながります。

生活環境の整備

咳を誘発しにくい生活環境を整えることも大切です。

特に、多くの時間を過ごす自宅の環境を見直してみましょう。些細なことでも、積み重ねることで大きな効果が期待できます。

- こまめな掃除と換気

- 空気清浄機の活用

- 適切な温度・湿度の維持

快適な室内環境のポイント

| 項目 | 目安 | 対策 |

|---|---|---|

| 温度 | 20~25℃ | エアコンやヒーターで調整。外気との差を大きくしすぎない。 |

| 湿度 | 50~60% | 加湿器や除湿機を使用。濡れタオルを干すのも効果的。 |

| 清掃 | 週に1~2回 | ほこりが舞い上がらないよう、拭き掃除の後に掃除機をかける。 |

のどの保湿とケア

気道の粘膜が乾燥すると、外部からの刺激に敏感になります。のどを潤し、粘膜のバリア機能を保つことが、咳の予防に直結します。意識的に水分を補給する習慣をつけましょう。

一度にたくさん飲むよりも、こまめに少しずつ飲む方が効果的です。また、うがいも、のどを潤すとともに付着した刺激物を洗い流す効果が期待できます。

- こまめな水分補給(水、白湯、麦茶など)

- マスクの着用(自分の呼気で保湿)

- のど飴やハチミツの利用

体調管理の重要性

過労や睡眠不足、ストレスは、自律神経の働きを乱し、気道を過敏にさせます。日頃から十分な睡眠時間を確保し、バランスの取れた食事を心がけ、適度な運動で体力を維持することが重要です。

ストレスを完全に無くすことは難しいかもしれませんが、趣味の時間やリラックスできる時間を作り、上手にストレスを発散する方法を見つけることも、咳のコントロールに役立ちます。

医療機関での診断と検査

セルフケアを試みても咳が改善しない場合や、症状が長引いて日常生活に支障が出ている場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

医師は、症状や生活習慣について詳しく話を聞き、必要な検査を行うことで、咳の原因を正確に突き止めます。

問診の重要性

診断において最も重要なのが問診です。医師は、患者さんから症状に関する詳細な情報を得ることで、病気の種類をある程度絞り込んでいきます。

受診する際は、以下の情報を整理しておくと、診察がスムーズに進みます。

- いつから咳が始まったか

- どのような咳か(乾いているか、痰が絡むか)

- 咳が出やすい時間帯や状況

- 咳以外の症状(熱、鼻水、胸やけなど)の有無

- 現在治療中の病気や服用中の薬

聴診や身体診察

問診に続いて、聴診器を使って胸の音を聞く聴診や、のどの状態を視診するなどの身体診察を行います。聴診では、喘息に特徴的な喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)がないかを確認します。

これにより、咳喘息や気管支喘息の可能性を探ります。のどが赤く腫れていれば、感染症の可能性も考えます。

必要に応じて行う追加検査

問診や身体診察だけでは診断が確定しない場合や、他の病気が疑われる場合には、追加で検査を行うことがあります。

これらの検査は、咳の原因をより正確に特定し、適切な治療方針を立てるために役立ちます。

診断のために行われる主な検査

| 検査名 | 目的 | どのようなことが分かるか |

|---|---|---|

| 胸部X線(レントゲン)検査 | 肺や心臓の状態を確認する | 肺炎、肺がん、心不全など、咳の原因となる重篤な病気の有無 |

| 呼吸機能検査 | 気道の空気の通りやすさを調べる | 喘息などで見られる気道の狭窄の有無 |

| アレルギー検査 | アレルギーの原因物質を特定する | ダニ、ハウスダスト、花粉など特定のアレルゲンに対する反応 |

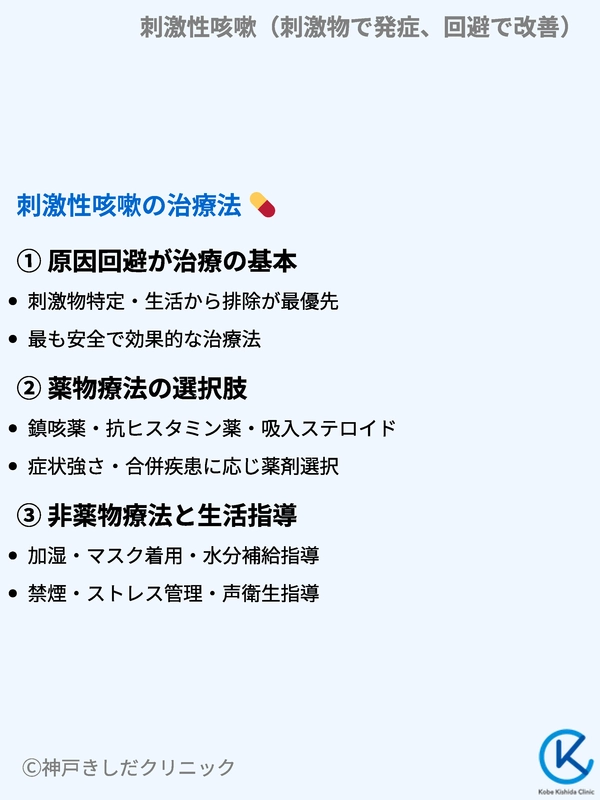

刺激性咳嗽の治療法

刺激性咳嗽の治療は、原因となる刺激を避ける「原因回避」を基本としながら、症状の強さに応じて薬物療法を組み合わせて行います。

治療の目標は、咳の症状をコントロールし、快適な日常生活を取り戻すことです。

原因回避が治療の基本

前述のセルフケアでも触れたように、治療の第一歩は、咳の引き金となる刺激物を特定し、生活の中から排除・回避することです。これが最も安全で効果的な治療法と言えます。

医師は問診を通じて患者さんと一緒に原因を探り、具体的な回避策について指導します。原因を回避するだけで症状が劇的に改善することも少なくありません。

薬物療法の選択肢

原因を完全に取り除くことが難しい場合や、症状が強く日常生活に支障がある場合には、薬物療法を検討します。使用する薬は、咳の強さや状態、合併している病気の有無などによって異なります。

刺激性咳嗽に用いられる主な薬剤

| 薬剤の種類 | 主な作用 | 備考 |

|---|---|---|

| 鎮咳薬(ちんがいやく) | 脳の咳中枢に作用し、咳反射を抑える | 症状が強い場合に一時的に使用 |

| 抗ヒスタミン薬 | アレルギー反応を抑える | アレルギー性咳嗽やアトピー咳嗽の合併が疑われる場合 |

| 吸入ステロイド薬 | 気道の炎症を抑える | 咳喘息が疑われる場合や、他の治療で効果不十分な場合 |

これらの薬は、医師が患者さん一人ひとりの状態を評価した上で処方します。自己判断で市販薬を使い続けず、専門医に相談することが大切です。特に、咳止め薬の長期使用は、本来体を守るために必要な痰を出す力を弱めてしまう可能性もあるため、注意が必要です。

非薬物療法と生活指導

薬物療法と並行して、非薬物療法や生活指導も重要な治療の一環です。これには、加湿やマスクの着用、こまめな水分補給といった保湿ケア、禁煙指導、ストレス管理などが含まれます。

また、声の衛生指導として、大声を出さない、長時間話し続けないといった、のどへの負担を減らすためのアドバイスを行うこともあります。

これらの地道な取り組みが、気道の過敏性を落ち着かせ、薬に頼らなくてもよい状態を目指す上で大きな力となります。

刺激性咳嗽に関するよくある質問

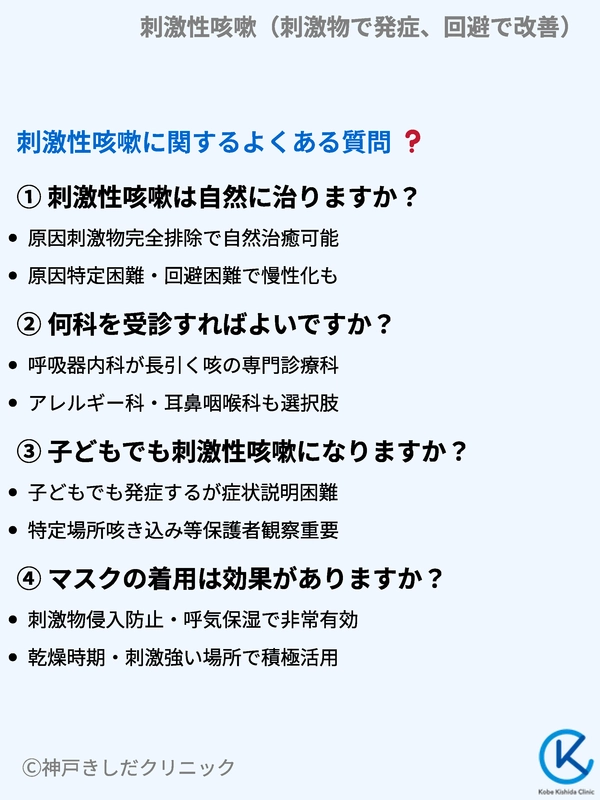

最後に、刺激性咳嗽に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q刺激性咳嗽は自然に治りますか?

- A

原因となる刺激物を生活から完全に排除できれば、自然に症状が治まる可能性は十分にあります。例えば、引越しや転職によって原因物質が存在しない環境に移った場合などです。

しかし、原因が特定できない場合や、回避が難しい場合は、症状が慢性化することがあります。咳が数週間以上続く場合は、一度医療機関に相談することをお勧めします。

- Q何科を受診すればよいですか?

- A

長引く咳を専門に診るのは、主に「呼吸器内科」です。アレルギーの関与が強く疑われる場合は「アレルギー科」、のどの違和感が強い場合は「耳鼻咽喉科」も選択肢になります。

まずはかかりつけの内科医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうのも良いでしょう。

- Q子どもでも刺激性咳嗽になりますか?

- A

はい、子どもでも刺激性咳嗽になることはあります。大人のように自分の症状をうまく説明できないため、保護者の方が注意深く観察することが大切です。

特定の場所で咳き込む、外から帰ってくると咳をするなどの様子が見られたら、小児科やアレルギー科で相談してみてください。

子どもの長引く咳は、喘息などの他の病気の可能性も考慮する必要があります。

- Qマスクの着用は効果がありますか?

- A

マスクの着用は、刺激性咳嗽の対策として非常に有効です。まず、タバコの煙やホコリ、花粉といった刺激物が直接気道に入るのを防ぐフィルターの役割を果たします。

さらに、自分の呼気に含まれる湿気によって、マスク内が保湿され、のどの乾燥を防ぐ効果も期待できます。

特に空気が乾燥する冬場や、刺激の強い場所に外出する際は、積極的に活用しましょう。

以上