風邪や気管支炎が治ったはずなのに、咳だけが2ヶ月以上も続いている。そんなつらい症状に悩んでいませんか。それは単なる咳の長引きではなく、「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」という状態かもしれません。

放置してしまうと、睡眠不足や体力の消耗、周囲への気遣いなど、生活の質を大きく下げる原因にもなります。

この記事では、8週間以上続く咳である慢性咳嗽について、その定義から考えられる原因、医療機関で行う検査や治療法、そしてご自身でできる対処法まで、網羅的に、そして分かりやすく解説します。

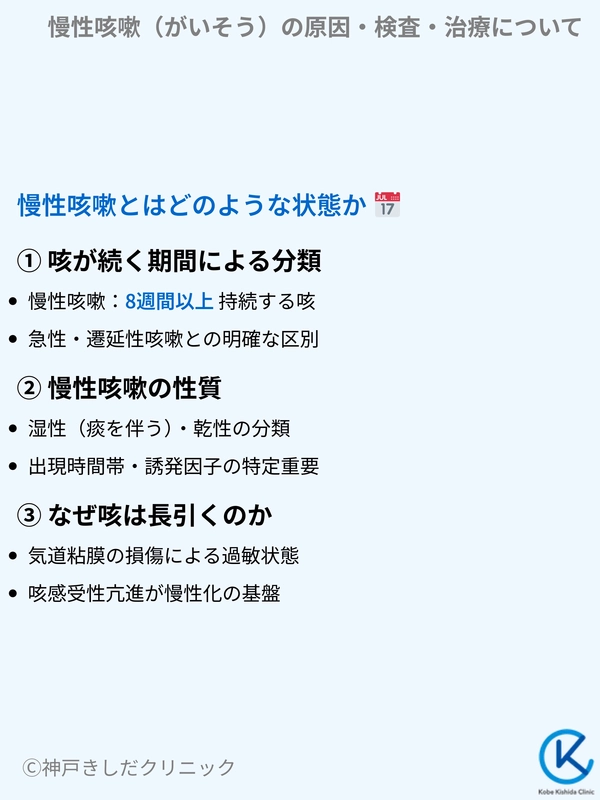

慢性咳嗽とはどのような状態か

単に「咳が長く続いている」といっても、医学的にはその期間によって分類されます。慢性咳嗽を正しく理解するために、まずは基本的な定義から見ていきましょう。

咳が続く期間による分類

咳は、症状が継続する期間によって大きく3つに分けられます。ご自身の症状がどれに当てはまるかを確認することが、原因を探る第一歩です。

咳の期間分類

| 分類 | 期間 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 急性咳嗽 | 3週間未満 | 風邪、インフルエンザ、急性気管支炎など |

| 遷延性咳嗽 | 3週間以上8週間未満 | 感染後咳嗽(風邪などの後の咳の長引き)など |

| 慢性咳嗽 | 8週間以上 | 咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症など |

このように、8週間、つまり2ヶ月以上続く咳が「慢性咳嗽」と定義されます。

急性咳嗽の多くはウイルス感染によるもので自然に治ることが多いですが、慢性咳嗽の場合は背景に特定の病気が隠れている可能性があり、原因を特定して適切な治療を行うことが重要です。

慢性咳嗽の性質

慢性咳嗽と一言で言っても、その性質は様々です。痰が絡むかどうかで「湿性咳嗽(しっせいがいそう)」と「乾性咳嗽(かんせいがいそう)」に分けられます。

また、咳が出やすい時間帯(夜間、早朝、日中)、咳を誘発するきっかけ(会話、冷たい空気、特定の場所など)も、原因を推測する上で大切な情報となります。

なぜ咳は長引くのか

咳は本来、気道に入った異物や過剰な分泌物を排出するための重要な防御反応です。しかし、風邪などの感染症によって気道の粘膜が傷つくと、知覚神経が過敏な状態(気道過敏性)になります。

この状態が続くと、通常では反応しないようなわずかな刺激(温度変化、ホコリ、会話など)でも咳反射が起こりやすくなり、咳が慢性化してしまうのです。

これを「咳感受性の亢進」と呼び、多くの慢性咳嗽の基盤にあると考えられています。

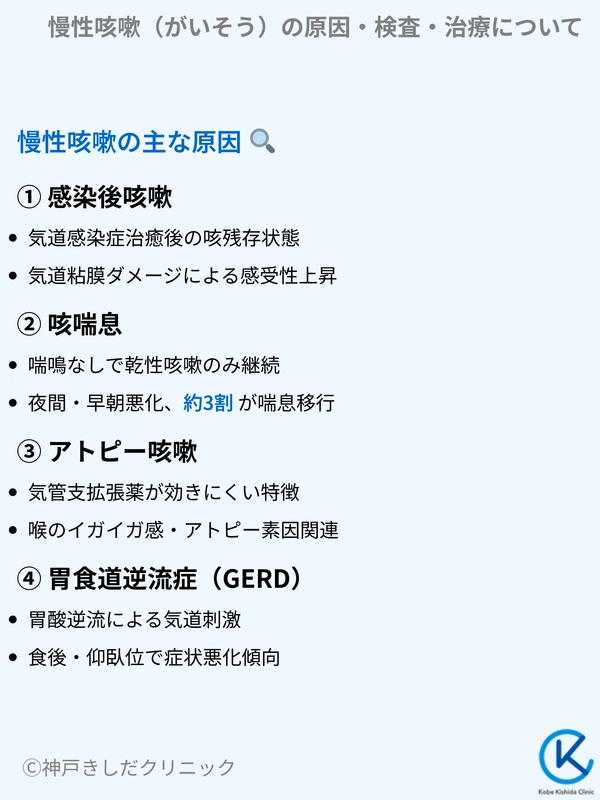

慢性咳嗽の主な原因

8週間以上続く咳の背景には、様々な原因が考えられます。特に頻度の高い代表的な3つの原因について解説します。

感染後咳嗽

風邪や気管支炎などの気道感染症が治癒した後も、咳だけが残る状態です。これは遷延性咳嗽の最も多い原因ですが、8週間以上続くこともあります。

ウイルスなどによって気道粘膜がダメージを受け、咳感受性が高まった状態が続くために起こります。多くは時間経過とともに自然に改善しますが、症状が強い場合は治療の対象となります。

咳喘息

気管支喘息のような「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難がなく、乾いた咳だけが長期間続く病気です。気道の慢性的な炎症が原因で、アレルギー体質の人に多く見られます。

咳喘息の主な特徴は以下の通りです。

咳喘息の主な特徴

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 咳の出やすい時間 | 就寝時、深夜から早朝にかけて悪化しやすい |

| 誘因 | 冷たい空気、会話、運動、喫煙、ストレスなど |

| 季節性 | 季節の変わり目(特に秋)に症状が出やすい傾向がある |

咳喘息は放置すると約3割が本格的な気管支喘息に移行するといわれており、早期の診断と治療が大切です。

アトピー咳嗽

咳喘息と同様に乾いた咳が続きますが、アレルギー的な要因がより強く関わっていると考えられています。

のどのイガイガ感やかゆみを伴うことが多く、アトピー素因(本人や家族にアレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎などがある)を持つ人に多いのが特徴です。

咳喘息の治療に用いる気管支拡張薬が効きにくいという違いがあります。

胃食道逆流症(GERD)

胃酸を含む胃の内容物が食道へ逆流することで、食道の粘膜や気管を刺激し、咳を引き起こす病気です。

胸焼けや呑酸(どんさん:酸っぱいものが上がってくる感じ)などの消化器症状を伴うことが多いですが、咳だけが症状という場合も少なくありません。

食後や横になった時に咳が悪化する傾向があります。

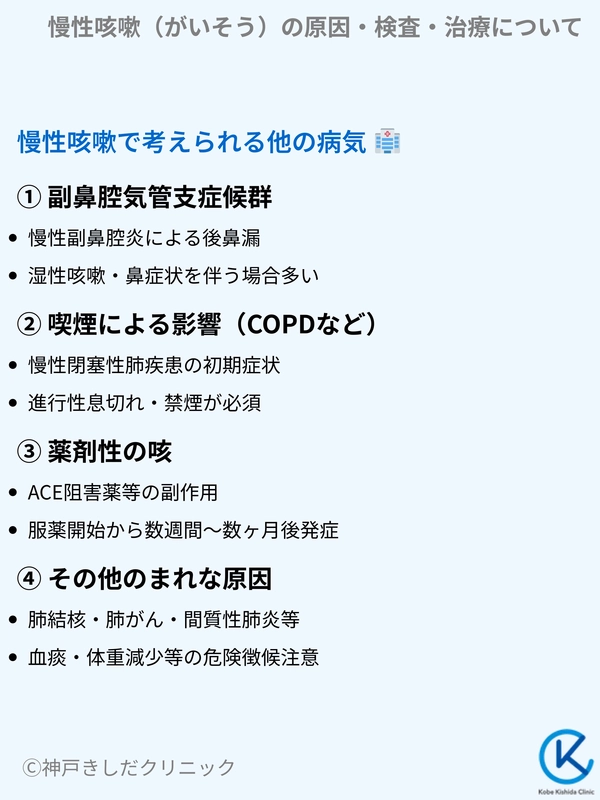

慢性咳嗽で考えられる他の病気

上記の原因以外にも、長引く咳の背景には様々な病気が関わっている可能性があります。見逃さないために、他の代表的な病気についても知っておきましょう。

副鼻腔気管支症候群

慢性的な副鼻腔炎(蓄膿症)があると、粘り気のある鼻水が喉の奥に流れ落ちる「後鼻漏(こうびろう)」が起こります。この後鼻漏が気道を刺激し、痰が絡んだ湿った咳の原因となる状態です。

鼻づまりや色のついた鼻水、頭重感などの鼻症状を伴うことが多く、耳鼻咽喉科での治療が必要になります。

喫煙による影響(COPDなど)

喫煙は気道に慢性的な炎症を引き起こし、咳や痰の最も大きな原因の一つです。長年の喫煙習慣がある方の長引く咳は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の初期症状である可能性があります。

COPDは進行すると息切れが悪化し、在宅酸素療法が必要になることもあるため、禁煙と早期発見が重要です。

薬剤性の咳

特定の薬の副作用として、乾いた咳が出ることがあります。特に、高血圧の治療に用いられる一部の薬(ACE阻害薬)は、副作用として咳が出やすいことが知られています。

薬を飲み始めてから数週間~数ヶ月経ってから咳が出始めることもあります。何か薬を服用中に咳が始まった場合は、自己判断で中断せず、処方した医師に相談することが大切です。

咳を誘発することがある主な薬剤

| 薬剤の種類 | 主な用途 |

|---|---|

| ACE阻害薬 | 高血圧、心不全 |

| β遮断薬(一部の点眼薬) | 緑内障 |

その他のまれな原因

頻度は低いものの、肺結核、肺がん、間質性肺炎、心不全といった重篤な病気が長引く咳の原因となっている可能性もゼロではありません。

これらの病気は、咳以外に発熱、血痰、呼吸困難、体重減少などの症状を伴うことが多いです。気になる症状があれば、ためらわずに医療機関を受診してください。

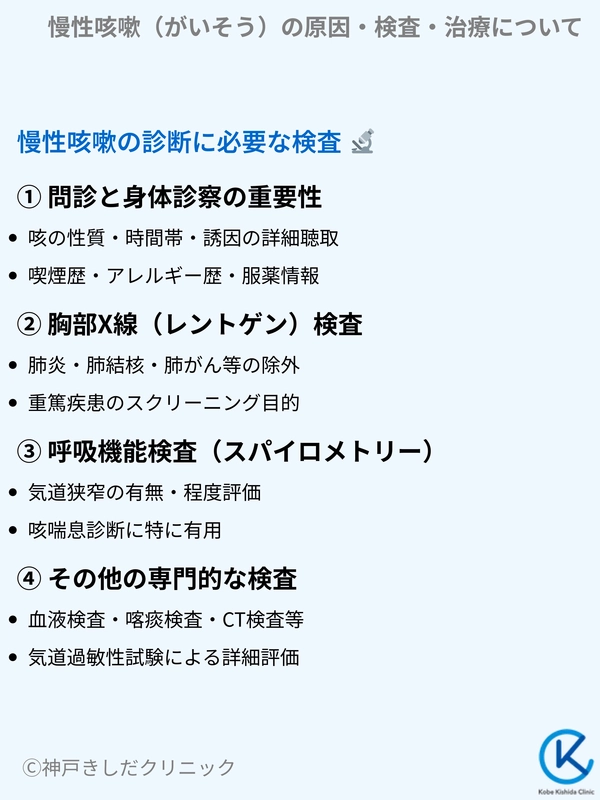

慢性咳嗽の診断に必要な検査

長引く咳の原因を突き止めるために、医療機関では問診から始まり、様々な検査を段階的に行います。

問診と身体診察の重要性

診断において最も重要なのが問診です。医師は患者さんの話から原因を推測します。的確な診断のために、以下の情報を整理して伝えられるように準備しておくとスムーズです。

- いつから咳が始まったか

- どのような咳か(乾いているか、痰が絡むか)

- 咳が出やすい時間や状況

- 咳以外の症状(発熱、鼻水、胸焼け、息切れなど)

- 喫煙歴、アレルギー歴、服用中の薬

その後、聴診器で呼吸音を確認したり、喉の様子を観察したりする身体診察を行います。

胸部X線(レントゲン)検査

肺に異常な影がないかを確認する基本的な画像検査です。肺炎、肺結核、肺がんなど、肺そのものに異常がある病気を見つけるのに役立ちます。

慢性咳嗽の診断では、まず重篤な病気がないことを確認するために、ほとんどの場合で行われます。

呼吸機能検査(スパイロメトリー)

機械に接続されたマウスピースをくわえ、最大限に息を吸ったり吐いたりして、肺活量や息の吐き出す勢い(気道の狭さ)を調べる検査です。

特に咳喘息の診断に有用で、気管支が狭くなっているかどうか、また気管支拡張薬を吸入した後に気道の狭さが改善するかどうかを確認します。

呼吸機能検査でわかること

| 検査項目 | 内容 | 主に疑われる病気 |

|---|---|---|

| %肺活量 | 肺がどれだけ空気を取り込めるか | 間質性肺炎など(拘束性障害) |

| 1秒率 | 最初の1秒でどれだけ息を吐き出せるか | 咳喘息、COPDなど(閉塞性障害) |

その他の専門的な検査

上記の検査で診断がつかない場合や、他の病気が疑われる場合には、さらに詳しい検査を行います。

例えば、アレルギーの関与を調べる血液検査、痰の中に含まれる細胞を調べる喀痰検査、気道がどれくらい敏感になっているかを確認する気道過敏性試験、胸部X線より詳しく肺の状態を見るCT検査などがあります。

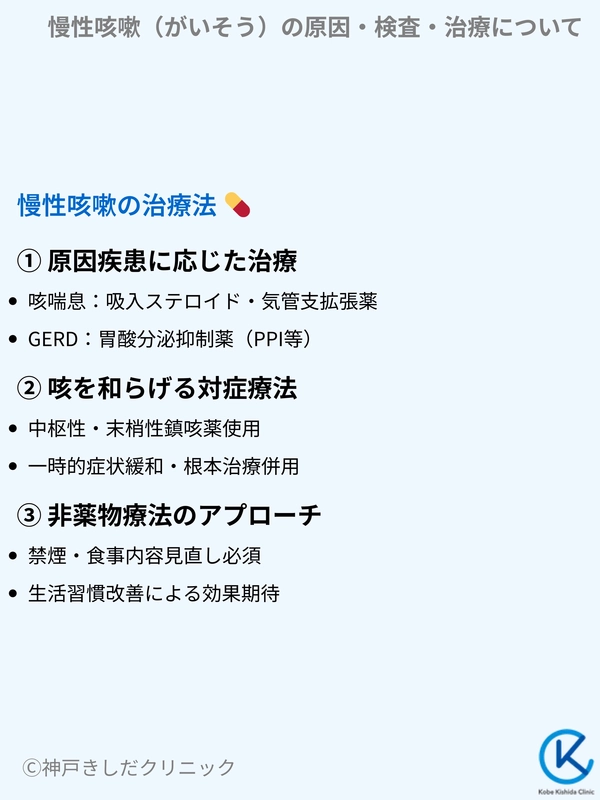

慢性咳嗽の治療法

慢性咳嗽の治療は、咳を止めることだけが目的ではありません。原因となっている病気を正確に診断し、その根本にアプローチすることが最も重要です。

原因疾患に応じた治療

治療の基本は、原因となっている病気に対するものです。原因が異なれば、当然治療法も全く異なります。

主な原因疾患と治療法

| 原因疾患 | 主な治療薬 | 治療の目的 |

|---|---|---|

| 咳喘息 | 吸入ステロイド薬、気管支拡張薬 | 気道の炎症を抑え、発作を予防する |

| アトピー咳嗽 | 抗ヒスタミン薬、吸入ステロイド薬 | アレルギー反応と気道の炎症を抑える |

| 胃食道逆流症 | 胃酸分泌抑制薬(PPIなど) | 胃酸の逆流を防ぎ、刺激を減らす |

| 副鼻腔気管支症候群 | マクロライド系抗菌薬、去痰薬 | 鼻や気道の炎症を抑え、痰を出しやすくする |

咳を和らげる対症療法

原因疾患の治療と並行して、つらい咳症状を和らげるための薬(鎮咳薬:ちんがいやく)を使うこともあります。

鎮咳薬には、脳の咳中枢に作用して咳反射を抑える「中枢性鎮咳薬」と、気道の末梢神経に作用して刺激を和らげる「末梢性鎮咳薬」があります。

ただし、これらはあくまで症状を一時的に抑えるものであり、根本的な解決にはなりません。自己判断で市販の咳止めを漫然と使い続けることは避けるべきです。

非薬物療法のアプローチ

薬による治療だけでなく、生活習慣の改善も重要です。

喫煙が原因であれば禁煙が絶対的に必要ですし、胃食道逆流症であれば、食事内容の見直し(脂肪分の多い食事や刺激物を避ける)、食後すぐに横にならない、就寝時に上半身を少し高くするなどの工夫が効果的です。

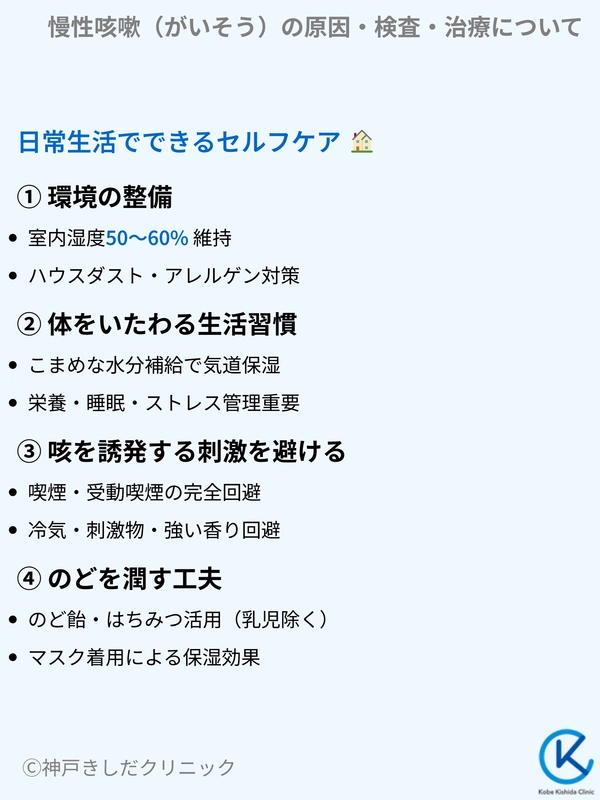

日常生活でできるセルフケア

医療機関での治療と合わせて、日常生活の中で少し工夫することで、咳の症状を和らげ、快適に過ごすことにつながります。

環境の整備

気道への刺激を減らすために、生活環境を整えることが大切です。空気が乾燥すると気道粘膜が傷つきやすくなるため、特に冬場は加湿器などを使って室内の湿度を50~60%程度に保ちましょう。

また、ハウスダストや花粉などのアレルゲンが咳の誘因になることもあるため、こまめな掃除や換気を心がけてください。

体をいたわる生活習慣

基本的なことですが、体調管理も咳のコントロールには重要です。のどの乾燥を防ぎ、痰を柔らかくするために、こまめに水分を補給しましょう。

また、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠を確保し、過労やストレスを避けることで、体の免疫力を維持し、気道の状態を安定させることができます。

咳を誘発する刺激を避ける

ご自身の咳がどのような状況で出やすいかを把握し、その刺激を意識的に避けることも有効です。

- 喫煙、受動喫煙の回避

- 冷たい空気や乾燥した空気を直接吸わない(マスクの着用)

- 香辛料の強い食べ物や炭酸飲料を避ける

- 香水や芳香剤など、強い香りを避ける

のどを潤す工夫

のどの乾燥やイガイガ感は咳を誘発します。のど飴やはちみつ(※1歳未満の乳児には与えないでください)は、唾液の分泌を促し、のどを潤す効果が期待できます。

また、マスクの着用は、自分の呼気に含まれる湿気でのどを保湿するだけでなく、外部からの刺激を防ぐ効果もあります。

日常生活でのケアまとめ

| 項目 | 具体的な対策例 |

|---|---|

| 湿度管理 | 加湿器の使用(目標湿度50-60%) |

| 刺激の回避 | 禁煙、マスク着用、香辛料を控える |

| 体調管理 | 十分な水分補給、バランスの良い食事、睡眠 |

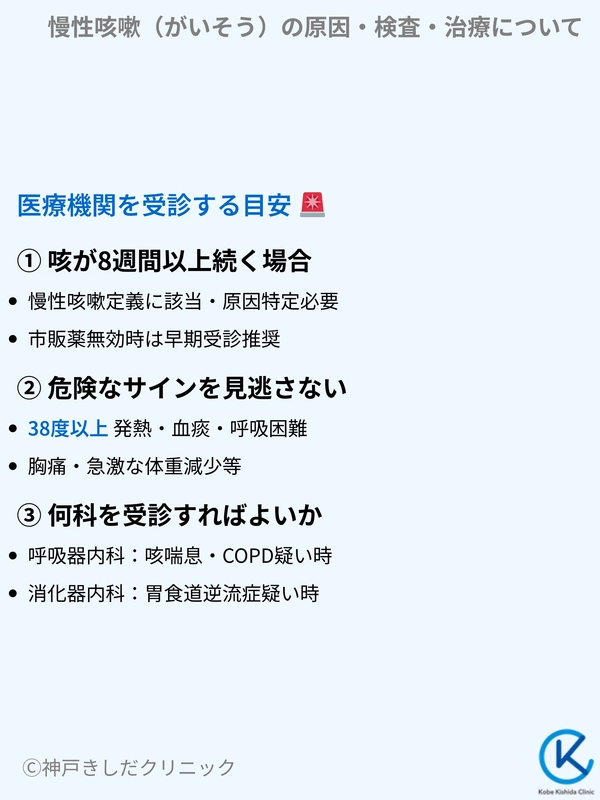

医療機関を受診する目安

「このくらいの咳で病院に行くのは大げさかな?」とためらってしまう方もいるかもしれません。しかし、慢性咳嗽は専門的な診断と治療が必要な状態です。

受診を検討すべきタイミングを知っておきましょう。

咳が8週間以上続く場合

最も分かりやすい目安は、咳が8週間以上続いていることです。この時点で「慢性咳嗽」の定義に当てはまりますので、原因を特定するためにも一度医療機関を受診することを強く推奨します。

特に、市販薬で改善しない場合は、背景に何らかの病気が隠れている可能性が高いと考えられます。

危険なサインを見逃さない

長引く咳に加えて、以下のような症状が見られる場合は、重篤な病気の可能性も考えられるため、できるだけ早く受診してください。

- 38度以上の発熱が続く

- 呼吸が苦しい、息切れがする

- 血の混じった痰が出る(血痰)

- 胸に痛みがある

- 急激な体重減少

何科を受診すればよいか

長引く咳で受診する場合、どの診療科を選べばよいか迷うかもしれません。症状に応じて適切な科を選ぶことが、スムーズな診断につながります。

症状に応じた受診先の目安

| 診療科 | このような症状の場合 |

|---|---|

| 呼吸器内科 | 咳が主体で、喘息やCOPDが疑われる場合 |

| アレルギー科 | アレルギー性鼻炎など、他のアレルギー症状もある場合 |

| 耳鼻咽喉科 | 鼻水、鼻づまり、のどの違和感など鼻や喉の症状が強い場合 |

| 消化器内科 | 胸焼けや呑酸など、胃食道逆流症が疑われる場合 |

どこに相談すればよいか分からない場合は、まずはお近くの内科やかかりつけ医を受診し、必要に応じて専門の診療科を紹介してもらうのが良いでしょう。

慢性咳嗽に関するよくある質問

- Q子供の長引く咳も慢性咳嗽ですか?

- A

はい、子供の場合も8週間以上続く咳は慢性咳嗽と定義されます。ただし、その原因は大人と異なる傾向があり、咳喘息や副鼻腔炎に加え、マイコプラズマや百日咳といった感染症が長引いているケースも考慮します。

アデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)の肥大が原因となることもあります。お子さんの咳が長引く場合は、まず小児科を受診してください。

- Q咳止めを飲んでも効きません。なぜですか?

- A

市販の咳止めが効かない場合、その咳が単純な咳反射ではなく、咳喘息や胃食道逆流症といった特定の病気に基づいている可能性が高いです。

これらの病気では、気道の炎症や胃酸の逆流といった根本原因を治療しない限り、咳は改善しません。

咳止めはあくまで一時的な症状緩和(対症療法)であり、原因治療薬ではないことを理解することが重要です。

- Qストレスで咳が出ることはありますか?

- A

はい、「心因性咳嗽(しんいんせいがいそう)」または「咳チック」と呼ばれる、心理的な要因が関与する咳も存在します。

特徴として、何かに集中している時や睡眠中には咳が出ず、咳を意識すると症状が悪化する傾向があります。ただし、心因性咳嗽と診断するためには、咳喘息やアトピー咳嗽など、他の身体的な病気がすべて否定されることが大前提となります。

安易に「ストレスのせい」と自己判断せず、まずは身体的な原因がないかを詳しく調べることが大切です。

- Q検査で異常なしと言われましたが、咳が続きます。

- A

慢性咳嗽の原因として最も多い咳喘息やアトピー咳嗽、胃食道逆流症は、胸部X線検査や基本的な血液検査では異常が見つからないことがほとんどです。

そのため「検査で異常なし」と言われても、咳の原因がないわけではありません。このような場合、症状や経過から最も可能性の高い病気を推定し、その治療薬を一定期間試す「診断的治療」を行うことがあります。

例えば、吸入ステロイド薬を試して咳が劇的に改善すれば、「咳喘息だった」と診断することができます。

以上