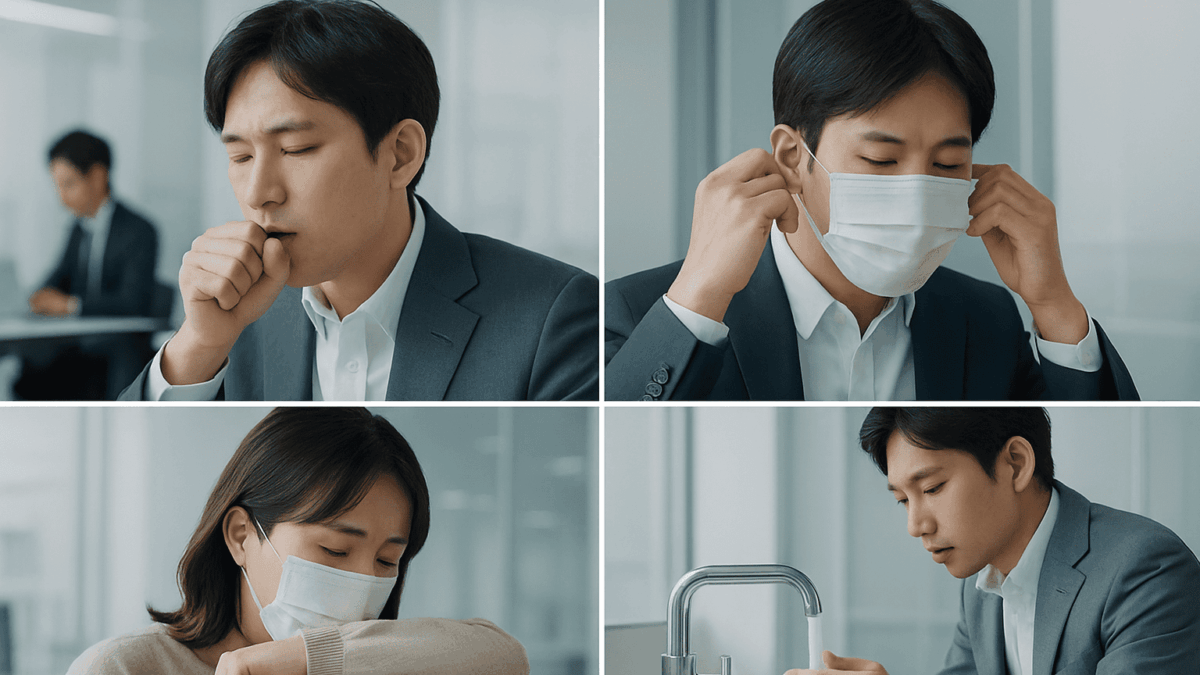

咳が続くと、ご自身の体調が優れないだけでなく、職場や学校、家庭など、周囲の人々との関わりにも気を使う場面が増えます。

特に、咳のしぶき(飛沫)が周囲に与える影響を考えると、不安に感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、咳が出ている時にご自身でできる生活上の工夫や、周囲への配慮として実践したい「咳エチケット」について詳しく解説します。

正しい知識を身につけ、ご自身の体調管理と周囲への思いやりを両立させながら、つらい時期を乗り越えるための一助としてください。

咳エチケットの基本 なぜ大切なのか

「咳エチケット」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その本質的な重要性について深く考えることは少ないかもしれません。

咳エチケットは、単なるマナーの問題ではなく、感染症の拡大を防ぎ、社会全体を守るための基本的な行動です。

咳エチケットとは

咳エチケットとは、咳やくしゃみをする際に、ウイルスや細菌を含んだ飛沫が周囲に飛び散るのを防ぐための一連の行動を指します。感染症の多くは、この飛沫を介して人から人へと伝播します。

したがって、咳エチケットの実践は、自分自身が感染源にならないため、そして周囲の人々を感染から守るための社会的な責任とも言えます。

飛沫感染のリスク

咳一回で、数万個の飛沫が時速数十キロメートルという速さで、約2メートルも飛散すると言われています。くしゃみではさらに広範囲に及びます。

これらの飛沫には、もし体内にウイルスや細菌がいれば、それらが含まれています。周囲にいる人がその飛沫を吸い込んだり、飛沫が付着した手で目、鼻、口を触ったりすることで感染が成立します。

これを飛沫感染や接触感染と呼びます。

咳やくしゃみによる飛沫の拡散範囲

| 行為 | 飛散距離の目安 | 含まれる飛沫の数 |

|---|---|---|

| 咳 | 約2メートル | 数万個 |

| くしゃみ | 約3~5メートル | 数十万個 |

| 会話 | 約1メートル | 数百個(1分間) |

周囲の人への心理的影響

咳は、感染リスクという物理的な影響だけでなく、周囲の人々に心理的な不安や不快感を与えることもあります。

特に公共の場や静かな環境で咳が続くと、周りの視線が気になり、精神的な負担を感じることもあるでしょう。

咳エチケットを徹底することは、こうした周囲の心理的な負担を軽減し、円滑な社会生活を維持するためにも重要な役割を果たします。

職場や学校での過ごし方 周囲への配慮

咳の症状がある中で、職場や学校へ行かなければならない状況は誰にでも起こり得ます。そのような場合、自分の体調管理はもちろんのこと、周囲への細やかな配慮が求められます。

事前に状況を伝える

可能であれば、上司や同僚、先生などに「風邪気味で少し咳が出ます」といったように、事前にひと言伝えておくと良いでしょう。

事情を共有しておくことで、周囲の理解を得やすくなり、必要以上の憶測や不安を招くのを防げます。

また、業務内容の調整(例えば、対面での会議をオンラインに切り替えてもらうなど)を相談しやすくなるという利点もあります。

デスク周りの環境整備

自分の席では、できるだけ他の人との距離を保つ工夫をします。パーテーションがある場合は有効に活用しましょう。

また、咳やくしゃみをする際は、必ずティッシュやハンカチ、あるいは袖の内側で口と鼻を覆い、飛沫がデスク周りの物品に付着するのを最小限に抑えます。

使用したティッシュは、すぐに蓋付きのゴミ箱に捨てることが大切です。

会議や集会での注意点

会議や授業など、人が集まる場所では特に注意が必要です。入室前に手指の消毒を行い、席はできるだけ出入口に近い場所や、他の人との間隔を確保できる場所を選びましょう。

発言する際もマスクは外さず、大きな声を出さないように心がけます。咳がひどい場合は、一時的に退室するなどの判断も必要です。

会議・集会での配慮事項

| 場面 | 具体的な配慮 | 目的 |

|---|---|---|

| 入室時 | 手指の消毒、人との距離が取れる席を選ぶ | ウイルス・細菌の持ち込み防止 |

| 会議中 | マスクを着用したまま発言、咳が出たら退室 | 飛沫の拡散防止 |

| 退室時 | 共有物に触れた後は手指を消毒 | 接触感染のリスク低減 |

休憩時間の過ごし方

昼食や休憩時間は、マスクを外す機会が増えるため、感染対策の観点からは注意が必要な時間帯です。食事をとる際は、他の人との距離を十分に確保し、会話は控えめにする「黙食」を心がけましょう。

可能であれば、時間をずらして休憩を取ったり、屋外や換気の良い場所を選んだりするのも有効な対策です。

マスクの正しい着用と選び方

咳エチケットの最も基本的で効果的な方法がマスクの着用です。しかし、ただ着けていれば良いというわけではありません。

マスクの種類を理解し、正しく着用して初めて、その効果を最大限に発揮できます。

マスクの基本的な役割

マスクの主な役割は、咳やくしゃみをした際に自分の飛沫が周囲に飛び散るのを防ぐことです。これにより、自分が持つかもしれない感染源を他人にうつすリスクを大幅に低減します。

また、他人の飛沫を直接吸い込むことを防いだり、無意識に鼻や口に触れてしまうのを防いだりする効果も期待できます。

自分に合ったマスクの選び方

マスクには様々な種類がありますが、一般的には不織布製のマスクが推奨されます。フィルター性能が高く、飛沫の捕集効果に優れているためです。

選ぶ際は、自分の顔のサイズに合ったものを選ぶことが何よりも重要です。サイズが合っていないと、顔とマスクの間に隙間ができてしまい、そこから飛沫が漏れ出て効果が半減してしまいます。

主なマスクの種類と特徴

| マスクの種類 | 主な特徴 | 推奨される場面 |

|---|---|---|

| 不織布マスク | フィルター性能が高く、飛沫防止効果が高い | 咳の症状がある時、医療機関受診時 |

| 布マスク | 保湿効果がある。洗濯して再利用可能 | 咳がない時の飛散防止、保湿目的 |

| ウレタンマスク | 通気性が良いが、フィルター性能は低い傾向 | 運動時など(咳がある場合は非推奨) |

正しい着用方法と注意点

マスクを着用する際は、まず鼻と口の両方を確実に覆うことが基本です。鼻の部分にあるワイヤー(ノーズフィッター)を自分の鼻の形に合わせて折り曲げ、隙間ができないように調整します。

次に、マスクの下側をあごの下までしっかりと伸ばし、顔全体にフィットさせます。

着用中にマスクの表面を触ると、ウイルスや細菌が手に付着する可能性があるため、できるだけ触らないように注意しましょう。

マスクの交換時期と捨て方

不織布マスクは使い捨てが原則です。湿ったり、汚れたりした場合は、新しいものに交換しましょう。1日1枚を目安に交換するのが衛生的です。

外す際は、耳にかけるゴム紐の部分を持って外し、マスクの表面には触れないようにします。

捨てるときは、ビニール袋に入れて口を縛ってからゴミ箱に捨てると、さらに衛生的で、ごみ収集の方への配慮にもなります。

咳を悪化させないためのセルフケア

咳が出ている時は、周囲への配慮と同時に、症状を悪化させないためのセルフケアも非常に重要です。適切な環境を整え、身体をいたわることで、回復を早めることにつながります。

室内の加湿と換気

空気が乾燥していると、喉の粘膜が刺激されて咳が出やすくなります。

特に冬場やエアコンを使用する時期は、加湿器を使ったり、濡れたタオルを室内に干したりして、湿度を50~60%程度に保つように心がけましょう。

また、室内の空気をきれいに保つために、1~2時間に一度は窓を開けて換気を行うことも大切です。新鮮な空気を取り入れることで、気分転換にもなります。

- 加湿器の使用

- 濡れタオルの活用

- 定期的な換気

水分補給の重要性

咳が続くと、体内の水分が失われやすくなります。また、喉の粘膜が乾燥すると、外部からの刺激に敏感になり、さらに咳が出やすくなるという悪循環に陥ることもあります。

こまめに水分を摂ることで、喉を潤し、痰を排出しやすくする効果も期待できます。水や白湯、麦茶など、カフェインの入っていない飲み物がおすすめです。

喉に優しい食事と飲み物

咳が出ている時は、喉に刺激を与えるような食事は避けるのが賢明です。香辛料の多い辛いもの、熱すぎるものや冷たすぎるもの、アルコールなどは喉の粘膜を刺激し、咳を誘発することがあります。

喉越しの良いスープやおかゆ、ゼリーなどが食べやすいでしょう。

喉のケアにおすすめの飲み物

| おすすめの飲み物 | 避けた方が良い飲み物 | 理由 |

|---|---|---|

| 白湯、常温の水 | アルコール飲料 | アルコールは喉を乾燥させ、炎症を悪化させる可能性がある |

| ハーブティー(カモミールなど) | 炭酸飲料 | 炭酸の刺激が咳を誘発することがある |

| 生姜湯、はちみつ入り飲料 | カフェイン飲料(コーヒー、紅茶) | 利尿作用があり、体内の水分を排出しやすい |

十分な休息と睡眠

体力が落ちていると、免疫機能も低下し、咳などの症状が長引きやすくなります。身体を休めることが何よりの薬です。夜はできるだけ早く就寝し、質の良い睡眠を確保しましょう。

寝る時に咳き込んでしまう場合は、上半身を少し高くして寝ると呼吸が楽になることがあります。クッションや座布団などを背中に当てて、角度を調整してみてください。

正しい手洗いと手指消毒の実践

咳エチケットと並んで感染対策の柱となるのが、手洗いです。

咳を手で押さえた後や、ウイルスの付着した可能性のある場所に触れた後など、適切なタイミングで手洗いを行うことが、接触感染を防ぐ上で極めて重要です。

手洗いが重要な理由

私たちは無意識のうちに、一日に何度も顔、特に目・鼻・口の周りを触っています。手にウイルスや細菌が付着したままこれらの粘膜に触れると、そこから体内に侵入し、感染を引き起こします。

石けんを使った正しい手洗いは、この手に付着した病原体を物理的に洗い流す最も効果的な方法の一つです。

効果的な手洗いの手順

流水で手を濡らした後、石けんを十分に泡立て、手のひら、手の甲、指の間、指先、爪の間、親指の周り、手首まで、全ての部分を丁寧にこすり合わせます。時間は30秒程度かけるのが目安です。

「ハッピーバースデー」の歌を2回歌うくらいの長さと覚えると良いでしょう。その後、十分な流水で泡を完全に洗い流し、清潔なタオルやペーパータオルで水分をしっかりと拭き取ります。

手洗いが必要な主なタイミング

| タイミング | 理由 |

|---|---|

| 帰宅時、調理の前後、食事前 | 外から持ち込んだ、あるいは食品に付着した病原体を除去するため |

| 咳やくしゃみを手で押さえた後、鼻をかんだ後 | 自分の飛沫に含まれる病原体を除去するため |

| トイレの後、ゴミを扱った後 | 排泄物や廃棄物に付着した病原体を除去するため |

手指消毒用アルコールの活用

すぐに手洗いができない状況では、手指消毒用アルコール(アルコール濃度70%以上が推奨)が有効です。ただし、アルコール消毒は、手が目に見えて汚れている場合には効果が落ちます。

その場合は、まず流水と石けんで汚れを落としてから消毒を行うのが理想的です。アルコールを使用する際は、十分な量を手に取り、乾くまで指先や手のすみずみまで擦り込みます。

- 石けんと流水による手洗いが基本

- 手洗いができない場面でアルコール消毒を補助的に使用

- 目に見える汚れがある場合は手洗いを優先

家庭内で気をつけたいこと

咳の症状がある場合、同居している家族にうつさないための配慮も大切です。家庭内は接触する機会が多いため、意識的な対策が感染拡大を防ぐ鍵となります。

家族への感染を防ぐために

家庭内でも、可能な範囲で咳エチケットを実践しましょう。家族と会話する際も、できればマスクを着用し、正面での対話を避けるなどの工夫が有効です。

また、咳の症状がある人は、できるだけ個室で過ごし、他の家族との接触時間を減らすことも検討します。これは家族、特に高齢者や基礎疾患のある方、小さなお子さんを守るために重要です。

タオルや食器の共有を避ける

ウイルスは、湿った環境を好みます。タオルや歯ブラシなどを共有すると、そこを介して感染が広がる可能性があります。

症状がある期間は、タオル、食器、カトラリー、コップなどを個人専用にし、共有しないように徹底しましょう。使用後の食器は、通常の洗剤で洗浄すれば問題ありません。

家庭内での主な感染対策

| 対策項目 | 具体的な方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 空間の分離 | 可能であれば個室で過ごす | 完全に分離できなくても、接触時間を減らす意識が大切 |

| 物品の共有回避 | タオル、食器、歯ブラシなどを分ける | 使用後の洗浄・管理を徹底する |

| 定期的な換気 | 1~2時間に一度、5~10分程度窓を開ける | 対角線上にある2か所の窓を開けると効率的 |

定期的な清掃と消毒

ドアノブ、照明のスイッチ、リモコン、テーブル、水道の蛇口など、家族が頻繁に触れる場所(高頻度接触面)は、ウイルスが付着しやすいポイントです。

これらの場所は、1日に1回以上、家庭用の洗剤や希釈した塩素系漂白剤、あるいはアルコール除菌シートなどを使って清掃・消毒すると、接触感染のリスクを減らすことができます。

医療機関を受診する目安

多くの咳は自然に軽快しますが、中には専門的な診断や治療が必要なケースもあります。どのような場合に医療機関を受診すべきか、その目安を知っておくことは大切です。

こんな症状があれば早めに受診を

単なる風邪だと思っていても、注意が必要なサインが隠れていることがあります。以下のような症状が見られる場合は、自己判断で様子を見ずに、早めに医療機関を受診することを検討してください。

受診を強く推奨する症状

| 症状の種類 | 具体的な状態 |

|---|---|

| 呼吸の状態 | 息苦しさ、呼吸困難、胸の痛みがある |

| 咳の状態 | 激しい咳が続く、咳で眠れない、犬の遠吠えのような咳 |

| 痰の状態 | 緑色や黄色の濃い痰、血が混じった痰が出る |

| 全身の状態 | 高熱が続く、意識がもうろうとする、水分が摂れない |

また、2週間以上咳が長引く場合も、風邪以外の原因(気管支炎、肺炎、喘息、アレルギーなど)が考えられるため、一度診察を受けることが望ましいです。

受診前に準備しておくこと

医療機関を受診する際は、事前に電話で連絡を入れ、咳の症状があることを伝えて指示を仰ぐのがマナーです。

医療機関によっては、他の患者さんとの接触を避けるために、別の待合室や時間を案内されることがあります。受診の際は、必ずマスクを着用し、医療機関の指示に従って行動してください。

医師に伝えるべき情報

診察をスムーズに進め、的確な診断につなげるために、ご自身の症状について正確に伝えることが重要です。事前に情報を整理しておくと、伝え忘れを防ぐことができます。

医師に伝えると良い情報

| 情報カテゴリ | 伝える内容の例 |

|---|---|

| 症状の経過 | いつから咳が出始めたか、どんな時にひどくなるか(夜間、朝方など) |

| 咳の性質 | 乾いた咳か、痰が絡む咳か。痰の色や量。 |

| 随伴症状 | 熱、鼻水、喉の痛み、息苦しさ、胸の痛みなど、咳以外の症状 |

| 既往歴・服薬歴 | 喘息やアレルギーの有無、現在服用している薬、健康食品など |

咳に関するよくある質問

最後に、咳が出ている時によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q市販の咳止め薬は飲んでも良いですか?

- A

痰が絡む湿った咳の場合、咳止め薬で無理に咳を止めると、気道内の痰の排出が妨げられ、かえって症状を悪化させる可能性があります。

痰を出しやすくする去痰薬が適している場合もあります。一方、空咳が続いて体力を消耗するような場合は、咳止めが有効なこともあります。

自己判断での使用は慎重に行い、薬剤師に相談するか、症状が続く場合は医療機関を受診して、ご自身の咳のタイプに合った薬を処方してもらうのが最も安全で効果的です。

- Qマスクをしていると息苦しいのですが、どうすれば良いですか?

- A

マスクによる息苦しさは、多くの方が経験します。まず、自分の顔のサイズに合った、通気性も考慮された不織布マスクを選ぶことが基本です。

息苦しさを感じた時は、一時的に人との距離が十分に取れる安全な場所(屋外など)でマスクを外し、深呼吸をしてリフレッシュしましょう。

ただし、咳の症状がある間は、人のいる場所では着用を続けることが大切です。運動時など、どうしても苦しい場合は、活動の強度を落とすなどの工夫も必要です。

- Q咳が長引く場合、何科を受診すれば良いですか?

- A

まずは、かかりつけの内科や一般内科、あるいは呼吸器内科を受診するのが一般的です。咳の原因は多岐にわたるため、総合的に診察してもらうことが重要です。

診察の結果、アレルギーが疑われればアレルギー科、耳や鼻の症状が強ければ耳鼻咽喉科など、専門の診療科を紹介されることもあります。

まずは身近なクリニックに相談することから始めましょう。

- Q子供の咳で特に気をつけることは何ですか?

- A

お子さん、特に乳幼児は、大人に比べて気道が狭く、症状が急速に悪化することがあります。

顔色が悪かったり、呼吸が速く、肩で息をしていたり、ゼーゼー、ヒューヒューという音が聞こえたりする場合は、夜間や休日であっても速やかに医療機関を受診してください。

また、水分が摂れず、ぐったりしている場合も注意が必要です。お子さんの様子を注意深く観察し、普段と違うと感じたら早めに専門医に相談することが大切です。

以上