咳と共に呼吸の苦しさや胸の痛みを感じると、非常に不安になります。

特に、これまで経験したことのないような突然の息切れを感じた場合は、「もしかしたら重い病気なのではないか」と心配になる方もいるでしょう。

この記事では、そのような症状に悩む方々がご自身の身体で何が起こっているのかを理解し、適切な対応をとれるよう、詳しい情報を提供します。

これらの症状が示す可能性のあること、そしていつ医療の専門家に相談すべきかについて、わかりやすく解説します。

呼吸困難と胸痛を伴う咳とは

咳は、気道に侵入した異物や粘液を排出するための身体の防御反応です。しかし、それが呼吸困難や胸痛を伴う場合、単なる咳とは異なる意味を持つことがあります。

呼吸が苦しい、胸が痛むといった症状は、肺や心臓、あるいはその他の臓器に何らかの問題が生じている可能性を示唆しています。

これらの症状が同時に現れることで、日常生活に大きな支障をきたし、不安を増大させることがあります。

咳が引き起こす身体への影響

長引く咳は、身体に様々な負担をかけます。特に、呼吸困難や胸痛を伴う咳は、身体的にも精神的にも大きな影響を及ぼします。

咳をするたびに胸部に強い圧力がかかり、筋肉の疲労や痛みを引き起こすことがあります。また、咳が続くことで睡眠不足に陥り、疲労が蓄積し、免疫力の低下につながることもあります。

精神的なストレスも増え、不安感や抑うつ状態を引き起こす場合もあります。

咳による身体への負担

| 身体部位 | 影響 |

|---|---|

| 喉 | 炎症、痛み、声のかすれ |

| 胸部 | 筋肉痛、肋骨の痛み |

| 腹部 | 腹筋の疲労、腹圧上昇 |

呼吸困難の感覚を理解する

呼吸困難は、息苦しさや息切れ、呼吸がしにくいと感じる状態を指します。これは、酸素が十分に身体に取り込めない、あるいは二酸化炭素を十分に排出できない時に起こることが多いです。

階段を上る時や運動中に息切れするのは自然なことですが、安静時や軽い動作で息切れを感じる、または急に息苦しくなる場合は注意が必要です。

この感覚は主観的なものであり、その程度や持続時間は人それぞれですが、以前とは異なる息苦しさを感じた場合は、身体からの重要なサインとして捉えることが大切です。

胸痛の種類と特徴

胸痛は、その原因によって様々な感じ方があります。鋭い痛み、締め付けられるような痛み、圧迫感、重苦しさなど、表現は多岐にわたります。

咳に伴う胸痛の場合、気管支や肺の炎症、胸膜の刺激、あるいは咳によって胸の筋肉が疲労していることなどが考えられます。

しかし、心臓に関わる重大な病気が原因である可能性も否定できません。痛みの場所、放射する範囲、持続時間、何によって悪化・軽減するかを観察することが、原因を特定する上で重要です。

胸痛の一般的な種類と原因

| 種類 | 特徴 | 関連する可能性のある原因 |

|---|---|---|

| 鋭い痛み | 呼吸や咳で悪化 | 胸膜炎、肋間神経痛 |

| 締め付け感 | 心臓の疾患を疑う | 狭心症、心筋梗塞 |

| 重苦しさ | 圧迫されるような感覚 | 心臓疾患、大動脈解離 |

「突然の息切れ」が重症である理由

突然の息切れは、しばしば生命に関わる緊急事態を示唆するサインです。

これまで感じたことのないような急激な息苦しさや、呼吸ができないほどの強い息切れは、身体が深刻な状態にあることを示す赤信号と考えられます。

このような症状が現れた場合は、迷わず速やかに医療機関を受診することが必要です。

緊急性を要する息切れの特徴

緊急性を要する息切れには、いくつかの特徴があります。これらを認識することは、適切なタイミングで医療介入を受ける上で極めて重要です。

- 突発的な発症: 何の予兆もなく、突然息苦しさが始まる。

- 急速な悪化: 短時間のうちに息切れがどんどんひどくなる。

- 関連症状: 胸痛、冷や汗、意識の混濁、唇や顔色の変化(青ざめるなど)を伴う。

- 安静時でも改善しない: どんな体勢をとっても、休んでいても息苦しさが全く良くならない。

生命に関わる可能性のある病態

突然の息切れは、以下のような生命に関わる可能性のある病気の兆候であることがあります。

- 急性心筋梗塞: 心臓の筋肉に血液が供給されなくなり、機能が低下する状態。

- 肺塞栓症: 肺の血管が血栓で詰まり、呼吸や血液循環が阻害される状態。

- 気胸: 肺に穴が開き、空気が胸腔に漏れて肺がしぼんでしまう状態。

- 心不全の急性増悪: 心臓の機能が急激に低下し、肺に水がたまる状態。

- 重症喘息発作: 非常に強い気道の狭窄が起こり、呼吸が困難になる状態。

これらの病態は、迅速な診断と治療がなければ命に関わる場合があります。

速やかな医療介入の重要性

突然の息切れが重症である理由の一つは、その症状が進行が速く、緊急の治療を必要とする病気が原因である可能性が高いからです。

早期に適切な医療介入を受けることで、病気の進行を食い止め、命を救い、後遺症を最小限に抑えることができます。

自宅で様子を見たり、自己判断で市販薬を使用したりすることは、重篤な状態を見過ごしてしまう危険性を高めるため、避けるべきです。

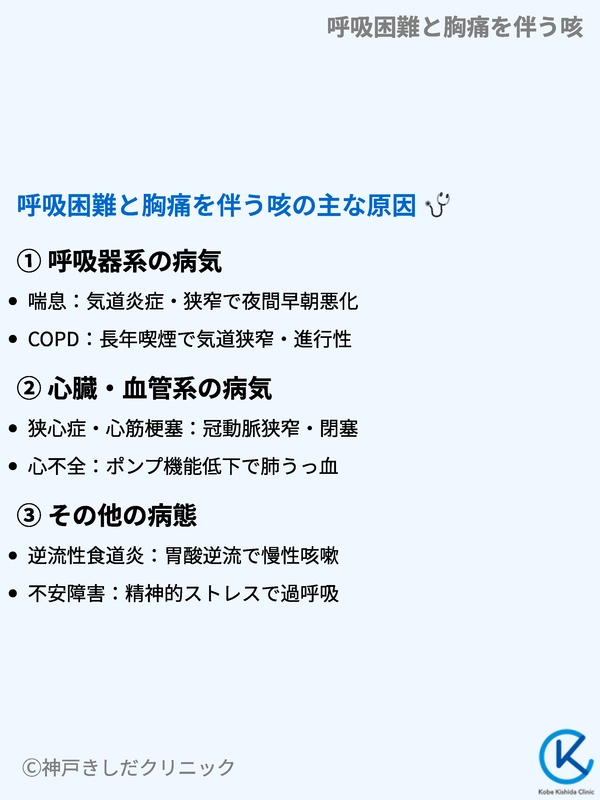

呼吸困難と胸痛を伴う咳の主な原因

呼吸困難と胸痛を伴う咳は、様々な病気が原因で引き起こされます。原因は多岐にわたるため、自己判断せず、医療機関で正確な診断を受けることが大切です。

ここでは、可能性のある主な原因について解説します。

呼吸器系の病気

肺や気道に問題がある場合に、呼吸困難や胸痛を伴う咳が出ることがよくあります。

- 喘息: 気道が慢性的に炎症を起こし、様々な刺激に過敏に反応して狭くなる病気です。咳、喘鳴(ぜんめい)、呼吸困難発作が特徴です。夜間や早朝に症状が悪化しやすい傾向があります。

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD): 長年の喫煙などが原因で、肺の気道が狭くなり、呼吸がしにくくなる病気です。咳、痰、息切れが主な症状で、進行すると安静時でも呼吸困難を感じるようになります。

- 肺炎: 細菌やウイルスなどによって肺に炎症が起こる病気です。発熱、咳、痰、胸痛、呼吸困難を伴うことが多く、重症化すると命に関わることもあります。

- 気管支炎: 気管支に炎症が起こる病気で、急性の場合と慢性の場合があります。咳と痰が主な症状ですが、炎症がひどくなると呼吸困難や胸痛を伴うことがあります。

呼吸器系の病気と症状

| 病気の種類 | 主な症状 |

|---|---|

| 喘息 | 咳、喘鳴、呼吸困難(特に夜間) |

| COPD | 慢性的な咳、痰、労作時呼吸困難 |

| 肺炎 | 発熱、咳、痰、胸痛、呼吸困難 |

心臓・血管系の病気

呼吸困難や胸痛は、心臓や血管の病気が原因で起こることもあります。

特に、心臓は全身に血液を送る重要な役割を担っているため、その機能が低下すると肺にも影響が出て、呼吸困難を引き起こすことがあります。

- 狭心症・心筋梗塞: 心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が狭くなったり(狭心症)、完全に詰まったりする(心筋梗塞)ことで、胸の痛みや圧迫感が現れます。放散痛として腕や顎に痛みが広がることもあり、呼吸困難を伴う場合もあります。

- 心不全: 心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送れなくなる状態です。肺に血液がうっ滞し、呼吸困難(特に横になると悪化する傾向)やむくみ、咳などが現れます。

- 肺塞栓症: 脚の血管などでできた血栓が肺の血管に流れ込み、肺動脈を閉塞する病気です。突然の息切れ、胸痛、咳、失神などを引き起こし、緊急性が高い病気です。

その他の病態

上記以外にも、呼吸困難や胸痛を伴う咳の原因となる病態は存在します。

- 逆流性食道炎: 胃酸が食道に逆流することで、胸やけや胸の痛み、慢性的な咳を引き起こすことがあります。

- 不安障害・パニック障害: 精神的なストレスや不安から、過呼吸になり、息苦しさや胸の圧迫感を感じることがあります。

- 胸膜炎: 肺を覆う胸膜に炎症が起こる病気で、深呼吸や咳をすると鋭い胸痛がします。

- 肋間神経痛: 肋骨の間を通る神経が刺激されて、チクチクとした胸の痛みが生じます。咳で痛みが悪化することもあります。

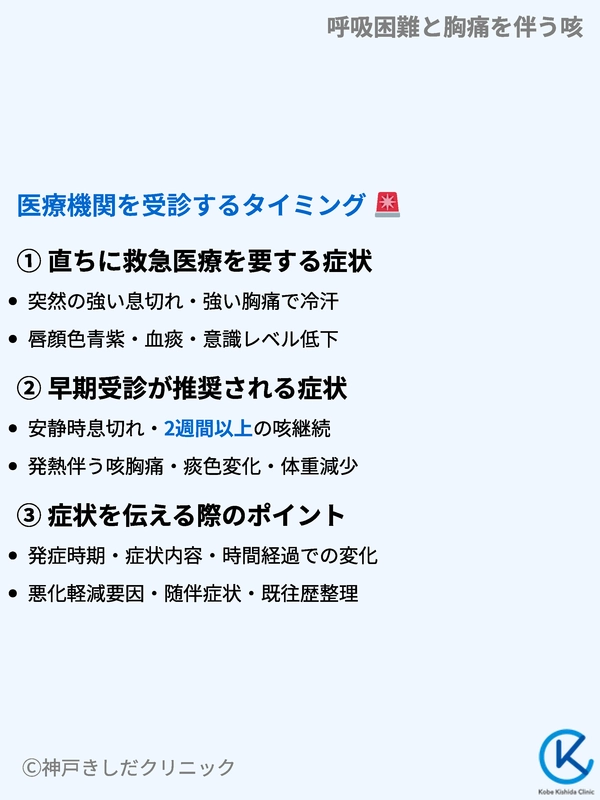

医療機関を受診するタイミング

呼吸困難と胸痛を伴う咳は、様々な原因が考えられるため、適切なタイミングで医療機関を受診することが非常に大切です。

特に緊急性が高い症状を認識し、迷わず専門家の助けを求めることが重要です。

直ちに救急医療を要する症状

以下の症状が一つでも見られた場合は、直ちに救急車を呼ぶか、最も近い医療機関の救急外来を受診してください。

- 突然、これまでにないほどの強い息切れが始まった

- 胸痛が強く、冷や汗をかく、あるいは意識が朦朧とする

- 唇や顔色が青白い、あるいは紫色になっている

- 呼吸が非常に速い、または非常に浅い

- 咳と共に血を吐いた(鮮血の場合)

- 意識レベルが低下している

早期受診が推奨される症状

上記の緊急症状ではないものの、早めに医療機関を受診して相談することが推奨される症状です。

- 安静にしていても息切れが続く

- 咳が2週間以上続く

- 発熱を伴う咳と胸痛

- 痰の色が変わった(緑色や黄色など)

- 体重減少など、他の全身症状がある

- 夜間に症状が悪化して眠れない

- 以前から持病がある(心臓病、肺病など)中で症状が悪化してきた

症状を伝える際のポイント

医療機関を受診する際は、症状を正確に伝えることが早期診断につながります。以下の点を整理しておくと良いでしょう。

- いつから: 症状がいつから始まったか。

- どんな症状: 咳、呼吸困難、胸痛それぞれがどのような感じか(鋭い、締め付けられる、重苦しいなど)。

- どのように変化したか: 症状は時間とともに悪化したか、変化はないか。

- 悪化要因・軽減要因: どんな時に症状が悪化するか、あるいは楽になるか(運動時、安静時、特定の体勢など)。

- その他の症状: 発熱、倦怠感、体重減少、食欲不振など、咳や胸痛以外の症状があるか。

- 既往歴・服用薬: これまでの病歴や、現在服用している薬について。

症状を伝えるチェックポイント

| 項目 | 確認事項 |

|---|---|

| 発症時期 | いつから症状が出ているか |

| 症状内容 | 咳、呼吸困難、胸痛の具体的な状態 |

| 症状変化 | 時間経過による症状の悪化・改善 |

| 誘因/緩解 | 症状が悪くなる/楽になる状況 |

| 随伴症状 | 他にどのような症状があるか |

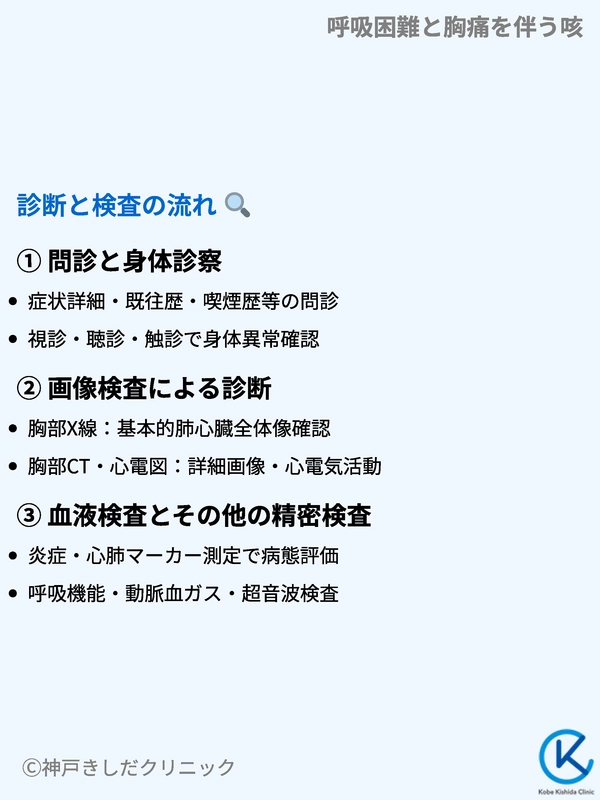

診断と検査の流れ

医療機関を受診すると、医師はまず患者さんの症状を詳しく聞き、身体の状態を診察します。その上で、必要に応じて様々な検査を行い、症状の原因を特定していきます。

問診と身体診察

診断の第一歩は、医師による詳しい問診と身体診察です。

- 問診: 医師は、症状の種類、発症時期、持続時間、悪化・軽減する要因、既往歴、喫煙歴、家族歴、職業、現在の服用薬などについて詳細に質問します。患者さんの言葉で症状を伝えることが重要です。

- 身体診察: 視診(顔色、呼吸の状態など)、聴診(肺の音、心臓の音)、触診(リンパ節の腫れ、むくみなど)を通じて、身体の異常の有無を確認します。特に呼吸音や心音は、肺や心臓の状態を知る上で重要な情報源となります。

画像検査による診断

身体内部の状況を視覚的に確認するために、様々な画像検査が行われます。

- 胸部X線検査: 肺や心臓の全体像を手軽に確認できる基本的な検査です。肺炎、心不全による肺うっ血、気胸など、多くの呼吸器・循環器疾患の診断に有用です。

- 胸部CT検査: X線検査よりも詳細な画像が得られ、肺の病変(腫瘍、炎症の広がり)、気管支の状態、血管の異常などを立体的に確認できます。肺塞栓症などの診断にも用いられます。

- 心電図検査: 心臓の電気的な活動を記録し、不整脈や虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)の有無を調べます。胸痛を伴う場合に特に重要です。

一般的な画像検査の概要

| 検査の種類 | 主な目的 |

|---|---|

| 胸部X線 | 肺、心臓の全体像、大きな病変の確認 |

| 胸部CT | 肺、気管支、血管の詳細な確認 |

| 心電図 | 心臓の電気的活動、不整脈の有無 |

血液検査とその他の精密検査

画像検査に加えて、より詳しい情報を得るために血液検査やその他の精密検査が実施されます。

- 血液検査: 炎症の有無(CRP、白血球数)、心臓や肺の機能を示す特定のマーカー(BNP、Dダイマーなど)の値を測定します。これにより、感染症や心臓病の活動性、血栓の有無などを評価します。

- 呼吸機能検査: 息を吸ったり吐いたりする量や速さを測定し、肺の機能がどの程度保たれているかを評価します。喘息やCOPDなどの診断・重症度評価に用いられます。

- 動脈血ガス分析: 血液中の酸素や二酸化炭素の量を直接測定し、呼吸機能の状態や体内の酸塩基平衡を評価します。呼吸不全の有無や重症度を知る上で重要です。

- 超音波検査(心臓エコー、胸部エコー): 超音波を用いて心臓の動きや弁の状態、胸水貯留の有無などをリアルタイムで確認します。

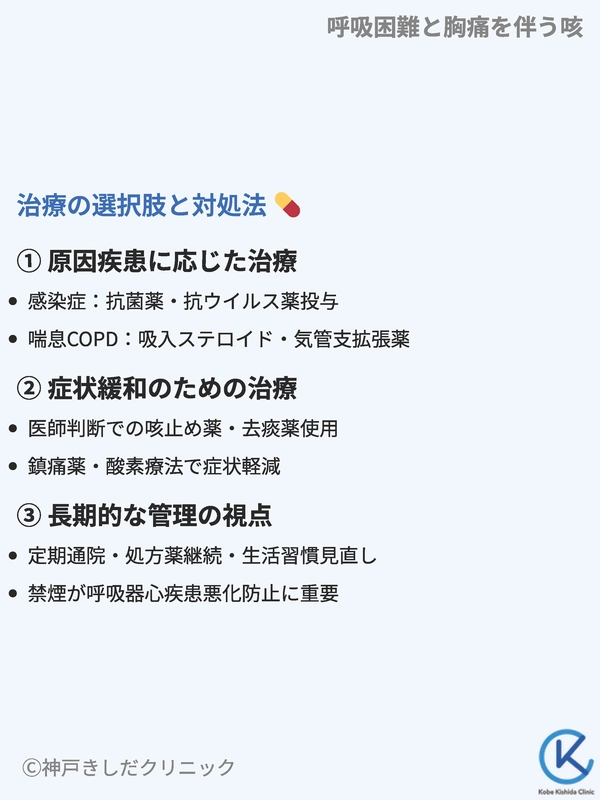

治療の選択肢と対処法

呼吸困難と胸痛を伴う咳の治療は、その原因となっている病気によって大きく異なります。正確な診断に基づき、医師と相談しながら最適な治療計画を立てることが大切です。

原因疾患に応じた治療

根本的な治療は、症状を引き起こしている原因疾患を治療することです。

- 感染症の場合: 肺炎や気管支炎など、細菌感染が原因であれば抗菌薬(抗生物質)が用いられます。ウイルス感染の場合は、対症療法が主体となることが多いですが、インフルエンザなど特定のウイルスには抗ウイルス薬が使用されることもあります。

- 喘息の場合: 気道の炎症を抑える吸入ステロイド薬や、気道を広げる気管支拡張薬が治療の中心となります。発作時には速効性のある吸入薬を使用します。

- COPDの場合: 気管支拡張薬の吸入が中心となります。必要に応じて酸素療法や呼吸リハビリテーションも行われます。禁煙が最も重要です。

- 心臓疾患の場合: 狭心症や心不全の場合、心臓の負担を軽減する薬(血管拡張薬、利尿薬など)や、心臓の働きを助ける薬が使用されます。重症度によっては手術が必要となることもあります。

- 肺塞栓症の場合: 血栓を溶かす薬(血栓溶解薬)や、血栓ができにくくする薬(抗凝固薬)が用いられます。

症状緩和のための治療

原因治療と並行して、苦しい症状を和らげるための治療も行われます。

- 咳止め薬: 咳がひどくて眠れない、日常生活に支障をきたす場合に、医師の判断で処方されることがあります。ただし、咳は異物を排出する身体の防御反応でもあるため、安易に止めるべきではない場合もあります。

- 去痰薬: 痰が絡んで出しにくい場合に、痰を切れやすくする薬が用いられます。

- 鎮痛薬: 胸痛が強い場合に、痛みを和らげる薬が処方されることがあります。

- 酸素療法: 呼吸困難が著しい場合や、血液中の酸素濃度が低い場合に、酸素吸入が行われます。

症状緩和のための一般的な薬剤

| 症状 | 薬剤の種類 |

|---|---|

| 咳 | 鎮咳薬 |

| 痰 | 去痰薬 |

| 胸痛 | 鎮痛薬 |

| 呼吸困難 | 気管支拡張薬、酸素療法 |

長期的な管理の視点

慢性的な病気が原因である場合、症状のコントロールと再発防止のために長期的な管理が重要です。定期的な通院、処方された薬の継続的な服用、そして生活習慣の見直しが求められます。

特に、禁煙は呼吸器疾患や心臓疾患の悪化を防ぐ上で極めて重要であり、医師から強く勧められるでしょう。症状が改善しても自己判断で治療を中断せず、医師の指示に従うことが大切です。

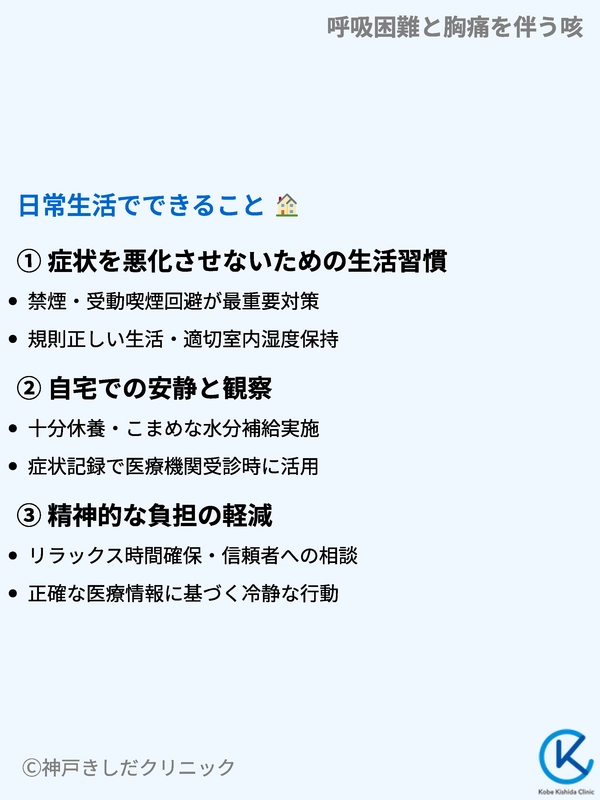

日常生活でできること

医療機関での治療と並行して、日常生活の中でご自身でできることも多くあります。これらは症状の緩和や、病気の悪化を防ぐ上で役立ちます。

症状を悪化させないための生活習慣

症状を悪化させないためには、日々の生活習慣を見直すことが重要です。

- 禁煙: 喫煙は呼吸器疾患や心臓疾患の最大の危険因子の一つです。喫煙している場合は、禁煙することが最も大切な対処法です。

- 受動喫煙の回避: ご自身が喫煙しなくても、他人のたばこの煙を吸う受動喫煙も、症状を悪化させる原因となります。できる限り避けるようにしましょう。

- 規則正しい生活: 十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけることで、身体の抵抗力を高めることができます。

- 室内の環境を整える: 乾燥した空気は咳を誘発しやすいため、加湿器などを用いて室内の湿度を適切に保ちましょう。また、ホコリやカビ、ペットの毛など、アレルギーの原因となるものを除去し、清潔な環境を保つことも重要です。

- 適度な運動: 医師の許可がある範囲で、無理のない運動を取り入れることは、心肺機能の維持・向上に役立ちます。

症状悪化を防ぐ生活習慣のポイント

| 分野 | 実践すべきこと |

|---|---|

| 喫煙 | 禁煙、受動喫煙の回避 |

| 睡眠 | 十分な睡眠 |

| 食事 | バランスの取れた食事 |

| 環境 | 適切な湿度、清潔な室内 |

| 運動 | 適度な運動(医師の指示) |

自宅での安静と観察

症状がある間は、無理をせず自宅で安静に過ごすことが回復を促します。

- 十分な休養: 身体を休めることで、回復に必要なエネルギーを確保できます。

- 水分補給: 温かい飲み物などをこまめに摂ることで、喉の乾燥を防ぎ、痰を出しやすくする効果が期待できます。

- 症状の記録: 咳の頻度、呼吸困難の程度、胸痛の強さや発生するタイミングなどを記録しておくと、次に医療機関を受診する際に役立ちます。症状が悪化した場合には、すぐに医療機関に連絡できるよう準備しておきましょう。

精神的な負担の軽減

症状が続くと、精神的にも大きな負担がかかります。不安やストレスは症状を悪化させる可能性もあるため、精神的なケアも大切です。

- リラックスできる時間の確保: 好きな音楽を聴く、読書をする、軽いストレッチをするなど、ご自身がリラックスできる時間を作りましょう。

- 信頼できる人への相談: 家族や友人、あるいは医療従事者など、信頼できる人に症状や不安な気持ちを話すことで、気持ちが楽になることがあります。

- 情報の選別: インターネット上の情報に振り回されすぎず、医師や医療機関から得た正確な情報に基づいて行動することが重要です。

よくある質問

呼吸困難と胸痛を伴う咳について、多くの方が疑問に感じる点についてお答えします。

- Q咳止め薬で症状は治まるか?

- A

咳止め薬は、咳の症状を一時的に和らげることを目的としていますが、根本的な病気を治すものではありません。

咳は、気道内の異物や痰を排出する身体の防御反応であるため、むやみに咳を止めることが必ずしも良いとは限りません。

特に、呼吸困難や胸痛を伴う咳の場合は、重篤な病気が隠れている可能性があり、原因を特定せずに咳止め薬だけで対応することは危険です。

必ず医師の診断を受け、指示に従って使用してください。

- Q市販薬の使用はどうか?

- A

市販の咳止め薬や風邪薬は、軽度の症状に対して一時的に使用されることがあります。

しかし、呼吸困難や胸痛を伴う咳の場合、市販薬では対応しきれない重篤な病気が原因である可能性が高いです。

自己判断で市販薬を使用し続けると、適切な治療の開始が遅れ、病状が悪化するリスクがあります。症状が改善しない場合や、悪化する場合には、速やかに医療機関を受診してください。

- Q再発を防ぐには?

- A

症状の再発を防ぐためには、原因となった病気の治療を継続することが最も重要です。医師から処方された薬は指示通りに服用し、定期的な通院を怠らないようにしましょう。

また、日々の生活習慣の見直しも大切です。

禁煙、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理など、健康的な生活を送ることで、再発のリスクを減らすことができます。

特に、喫煙している場合は、禁煙することが再発予防に大きく貢献します。

以上