咳とともに血が混じった痰が出たり、口から直接血を吐いたりする症状は、不安を大きくするものです。特に、血痰は体のSOSサインである可能性があり、緊急の受診が必要な場合があります。

この症状は、様々な病気が原因で引き起こされることがあり、適切な診断と治療が重要です。

この記事では、血痰や喀血がなぜ起こるのか、どのような病気が考えられるのか、そして、あなたが取るべき行動について、詳しく解説します。

体の変化に気づいた時、正しい知識を持つことが、ご自身の健康を守る第一歩となります。

血痰と喀血の基本的な理解

血痰と喀血はどちらも口から血が出る症状ですが、その性質や緊急性は異なります。これらの違いを理解することは、適切な対応を取る上で非常に重要です。

血痰とは何か

血痰は、咳をしたときに痰の中に血が混じっている状態を指します。血の混じり方は様々で、線状に混じる、点状に混じる、ピンク色になる、茶褐色になるなど、多様な見え方があります。

少量の血が混じる程度であれば、喉や気管の軽い炎症によるものも考えられますが、持続したり量が増えたりする場合は注意が必要です。

喀血とは何か

喀血は、咳とともにまとまった量の新鮮な血液を口から吐き出す状態を指します。しばしば泡立っており、鮮やかな赤色をしています。

気管や気管支、肺からの出血が原因で、胃からの出血である吐血とは区別されます。喀血は、血痰よりも緊急性が高く、生命に関わる重篤な病気の兆候である可能性も考慮すべきです。

血痰と喀血の見分け方と重要性

血痰と喀血の最も大きな違いは、出血の量と性状です。血痰は痰に血が混じる程度であるのに対し、喀血は純粋な血が大量に出る点が特徴です。

また、喀血の場合、通常は吐き気や腹痛を伴わず、咳と一緒に血が出るのが特徴です。一方、吐血は胃の内容物や食べカスが混じることがあり、黒っぽい色をしていることもあります。

血痰であっても、量が多い場合や頻繁に出る場合は喀血に近い状態と判断し、迅速な医療機関の受診を検討する必要があります。

血痰と喀血、吐血の比較

以下に血痰、喀血、吐血の主な特徴をまとめました。

| 症状 | 出血の性状 | 混じるもの | 伴う症状 | 出血源 |

|---|---|---|---|---|

| 血痰 | 痰に少量の血が混じる | 痰 | 咳 | 気道、肺 |

| 喀血 | 鮮血がまとまって出る | 泡、空気 | 咳 | 気道、肺 |

| 吐血 | 黒っぽい血がまとまって出る | 胃液、食べカス | 吐き気、腹痛 | 胃、食道、十二指腸 |

血痰・喀血を引き起こす主な原因

血痰や喀血は、様々な呼吸器系の病気や、時には呼吸器以外の病気によって引き起こされます。原因を特定するためには、詳細な検査が大切です。

感染症によるもの

呼吸器系の感染症は、血痰や喀血の一般的な原因の一つです。炎症が気道や肺の血管を傷つけ、出血を招きます。

肺炎

細菌やウイルスなどの感染により、肺に炎症が起こる病気です。咳や発熱、胸の痛みとともに、血痰が出ることがあります。重症化すると喀血に至るケースも考えられます。

気管支炎

気管支の炎症で、風邪の延長として発症することが多いです。激しい咳が続くことで、気管支の粘膜が損傷し、血痰が見られることがあります。

肺結核

結核菌による感染症で、主に肺に病変を形成します。長引く咳、微熱、だるさとともに血痰が出ることがあり、進行すると喀血を伴う場合があります。

結核は感染症であるため、周囲への感染拡大を防ぐためにも、早期発見と治療が重要です。

その他の感染症

- 真菌症: カビの一種が肺に感染し、炎症や出血を引き起こすことがあります。

- 寄生虫症: 特定の寄生虫が肺に寄生することで、血痰や喀血の原因となることがあります。

慢性的な疾患によるもの

長期にわたる呼吸器の病気も、血痰や喀血の原因となります。

気管支拡張症

気管支が異常に拡張し、慢性的な炎症と感染を繰り返す病気です。拡張した気管支の壁は薄く、血管も拡張しているため、出血しやすく、血痰や喀血を頻繁に認めることがあります。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

主に喫煙が原因で、肺の気道が狭くなり、呼吸がしにくくなる病気です。咳や痰が慢性的に続き、炎症によって血痰が見られる場合があります。

腫瘍性疾患によるもの

肺や気管支にできた腫瘍は、血痰や喀血の重大な原因となります。

肺がん

肺がんが進行すると、腫瘍からの出血や、腫瘍が周囲の血管を侵食することで血痰や喀血を引き起こします。特に、喫煙歴がある方や高齢の方は、注意が必要です。

血痰や喀血が肺がんの初期症状として現れることもあります。

気管支腺腫

気管支に発生する良性または悪性の腫瘍です。気管支の内腔を閉塞したり、腫瘍自体から出血したりすることで、血痰や喀血の原因となります。

その他の原因

上記以外にも、血痰や喀血を引き起こす様々な原因があります。

肺塞栓症

肺動脈が血栓で詰まることで、肺の一部が壊死し、喀血を伴うことがあります。突然の胸の痛みや呼吸困難とともに発症することが多いです。

循環器系の病気

心不全や肺高血圧症など、心臓や血管の病気が原因で肺の血管に負担がかかり、血痰や喀血が見られることがあります。

薬剤の影響

抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)を服用している場合、わずかな刺激でも出血しやすくなり、血痰が出ることがあります。

外傷や異物

喉や気管に物理的な損傷があった場合や、異物が入り込んだ場合にも血痰が出ることがあります。

血痰・喀血時の緊急サインと対応

血痰や喀血があった場合、その状態によっては緊急性が高く、迅速な医療機関の受診が求められます。特に以下のサインに注意し、当てはまる場合は迷わず救急医療機関を受診してください。

緊急受診が必要なサイン

以下の症状が見られた場合は、重篤な状態である可能性があり、緊急の対応が必要です。

- 大量の出血: 一度に出る血の量が多い(コップ一杯以上など)、または持続的に出血が止まらない場合。

- 呼吸困難: 息苦しさが増している、呼吸が速い、浅いなど、呼吸の状態が悪い場合。

- 胸の痛み: 突然の強い胸の痛みがある場合。

- めまいや失神: 出血による貧血やショック症状の可能性があります。

- 意識の混濁: 意識がはっきりしない、呼びかけへの反応が鈍い場合。

- 発熱の継続: 高熱が続いており、全身状態が悪い場合。

血痰・喀血の緊急度判断基準

| 症状 | 緊急度 | 概要 |

|---|---|---|

| 少量の血痰 | 低 | 痰に少量の血が混じる程度で、全身状態に変化がない場合。 |

| 中程度の血痰・少量喀血 | 中 | 血痰の量が増える、または少量の喀血が見られるが、呼吸困難など緊急サインがない場合。 |

| 大量喀血 | 高 | 大量の血を吐く、呼吸困難、胸痛、意識障害などを伴う場合。 |

自宅での応急処置

緊急サインがない場合でも、血痰や喀血が見られたら、まずは落ち着いて以下の応急処置を試み、医療機関を受診する準備をしましょう。

- 安静にする: 激しい動きは出血を悪化させる可能性があります。楽な姿勢で安静にしてください。

- 咳を抑える: 無理な咳は出血を促します。咳が出そうになっても、できるだけゆっくりと深呼吸をして抑えるように努めてください。

- 出血量を把握する: どのくらいの量の血が出ているか、色や性状を観察し、可能であればメモに残してください。医療機関で伝える重要な情報となります。

- 吐き出した血を捨てる: 吐き出した血は感染症のリスクがあるため、適切に処理し、清潔を保ってください。

医療機関受診のタイミング

血痰や喀血があった場合、緊急サインが見られない場合でも、できるだけ早く内科や呼吸器内科を受診することが重要です。

特に、以下のような場合は、翌日以降でも構わないので、早めに受診を計画してください。

- 少量であっても、血痰が数日以上続く場合。

- 血痰の量が増えてきた場合。

- 発熱や全身倦怠感を伴う場合。

- 一度喀血があったが、量が少量で現在は落ち着いている場合。

医療機関での検査と診断

血痰や喀血の原因を特定するために、医療機関では様々な検査が行われます。これらの検査によって、病気の正確な診断に繋がります。

問診と身体診察

医師はまず、症状がいつから始まったのか、どのような時に悪化するのか、他の症状(発熱、咳、胸の痛みなど)はどうか、喫煙歴、既往歴、服用している薬などを詳しく尋ねます。

身体診察では、呼吸音の確認やリンパ節の腫れの有無などを調べます。

血液検査

感染症の有無や炎症の程度、貧血の有無などを確認するために行われます。特に、炎症反応を示すCRPや白血球の数、貧血の指標であるヘモグロビン値を調べることが多いです。

また、凝固系の異常がないかも確認することがあります。

画像診断

肺や気管支の状態を視覚的に確認するために、画像診断が非常に重要です。

胸部X線検査

最も基本的な画像検査です。肺に影がないか、肺炎や結核、肺がんなどの異常がないかを大まかに確認します。手軽に行えるため、初期のスクリーニング検査として広く用いられます。

胸部CT検査

胸部X線検査よりも詳細な情報が得られます。肺の病変の大きさ、形、広がり、リンパ節の腫れなどを立体的に確認できます。

特に、気管支拡張症や肺がんなどの診断に不可欠です。

気管支鏡検査

出血源を直接確認するために、細いカメラ(気管支鏡)を気管支に挿入して行う検査です。出血部位の特定だけでなく、組織を採取して病理検査を行うことも可能です。

これにより、がんや特定の炎症性疾患の確定診断に繋がります。また、検査中に止血処置を行うこともあります。

その他の画像検査

- 血管造影検査: 出血源となっている血管を特定するために行われることがあります。

- PET-CT検査: がんの転移などを調べる際に用いられることがあります。

痰の検査

痰に含まれる細胞や細菌を調べることで、感染症やがんの診断に役立てます。

痰の細胞診

痰の中にがん細胞が含まれていないかを調べる検査です。肺がんのスクリーニングや診断補助に用いられます。

痰の細菌培養検査

痰の中にどのような細菌がいるかを特定し、適切な抗菌薬を選ぶために行われます。結核菌の有無を調べる検査も含まれます。

血痰・喀血に関連する具体的な病気

血痰や喀血の背景には様々な病気が潜んでいます。ここでは、特に血痰や喀血と関連が深い病気について、その特徴と症状を解説します。

肺感染症

肺感染症は血痰や喀血の最も一般的な原因の一つです。炎症が血管を傷つけ、出血を引き起こします。

- 細菌性肺炎: 発熱、咳、膿のような痰、胸痛に加えて血痰が見られます。

- 肺膿瘍: 肺に膿の塊ができる病気で、悪臭のする痰とともに血痰や喀血が見られます。

- 非結核性抗酸菌症: 結核と似た症状を示しますが、結核菌とは異なる細菌による感染症です。慢性の咳や血痰を伴います。

呼吸器系の慢性疾患

長期間にわたる呼吸器の病気は、気道の構造変化や炎症によって出血しやすくなります。

- 気管支拡張症: 慢性的な咳、多量の膿性痰、反復する血痰や喀血が特徴です。特に、喀血は大量になることがあります。

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の増悪: 息切れ、咳、痰が主な症状ですが、炎症の増悪時に血痰が見られることがあります。

肺腫瘍

肺にできる腫瘍は、血痰や喀血の重大な原因であり、特に注意が必要です。

- 肺がん: 初期には無症状のことも多いですが、進行すると咳、胸痛、体重減少、そして血痰や喀血が見られます。喫煙者に多く見られます。

- 転移性肺腫瘍: 他の臓器から肺に転移したがんが、出血を引き起こすことがあります。

血管性疾患

肺の血管に異常がある場合も、血痰や喀血の原因となります。

- 肺動静脈奇形: 肺の中の動脈と静脈が異常に繋がって瘤(こぶ)状になる病気です。破裂すると大量喀血を起こす危険があります。

- グッドパスチャー症候群: 自己免疫疾患の一種で、肺と腎臓の血管に炎症を起こします。血痰や喀血とともに腎機能障害を伴います。

その他の病気

呼吸器系以外の病気が血痰や喀血の原因となることもあります。

- うっ血性心不全: 心臓のポンプ機能が低下し、肺に血液がうっ滞することで、ピンク色の泡立った血痰が出ることがあります。

- 異物誤嚥: 小さな異物が気道に入り込み、粘膜を傷つけることで血痰を引き起こすことがあります。

血痰・喀血の原因となる病気の例

| 分類 | 病気の種類 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 感染症 | 肺炎、気管支炎、肺結核など | 発熱、咳、痰、胸痛、血痰/喀血 |

| 慢性疾患 | 気管支拡張症、COPDなど | 慢性的な咳、痰、息切れ、血痰/喀血 |

| 腫瘍 | 肺がん、気管支腺腫 | 咳、胸痛、体重減少、血痰/喀血 |

| 血管性疾患 | 肺動静脈奇形、肺塞栓症など | 喀血、胸痛、呼吸困難、失神 |

| その他 | 心不全、異物誤嚥など | 息切れ、胸部圧迫感、血痰/喀血(異物の場合) |

血痰・喀血の治療法

血痰や喀血の治療は、その原因となっている病気の種類や重症度によって異なります。早期に原因を特定し、適切な治療を開始することが、症状の改善と病気の進行を防ぐために重要です。

原因疾患の治療

血痰や喀血は、あくまで症状の一つであるため、根本的な治療は原因となっている病気を治すことです。

感染症の治療

細菌性肺炎や気管支炎、肺結核などの感染症が原因の場合は、抗菌薬や抗ウイルス薬、抗結核薬が処方されます。症状の重さや原因菌の種類によって、内服薬や点滴が選択されます。

慢性疾患の管理

気管支拡張症やCOPDなどの慢性疾患が原因の場合、症状を管理し、増悪を防ぐための治療が行われます。

具体的には、気管支拡張薬の吸入、去痰薬の服用、呼吸リハビリテーション、感染予防のためのワクチン接種などが含まれます。

腫瘍性疾患の治療

肺がんなどの腫瘍が原因の場合は、手術、放射線治療、化学療法、分子標的薬、免疫療法など、がんの種類や進行度に応じた治療が行われます。

これらの治療は、腫瘍の縮小や消失を目指し、出血を抑える効果も期待できます。

対症療法と止血処置

原因疾患の治療と並行して、出血自体をコントロールするための対症療法や止血処置が行われることがあります。

保存的治療

出血量が少ない場合や、緊急性が低い場合は、安静にして咳を控えるなど、自然に止血するのを待つ保存的治療が行われます。止血剤の内服が処方されることもあります。

気管支鏡による止血

気管支鏡検査中に、出血部位が特定できた場合、気管支鏡の先端から薬剤を散布したり、クリップで止血したり、レーザーで焼灼したりする止血処置が行われることがあります。

この方法は、出血源が気管支にある場合に特に有効です。

血管塞栓術

出血が大量で、気管支鏡での止血が難しい場合や、出血源が特定できている場合は、血管造影を行い、出血している血管を特定して、特殊な物質(ゼラチンスポンジやコイルなど)を詰めることで血流を止め、止血する治療法です。

これは、外科手術を回避できる比較的低侵襲な方法です。

外科手術

上記の方法で止血が困難な大量喀血の場合や、がんなどの腫瘍が原因で出血がコントロールできない場合には、出血している肺の一部を切除する外科手術が検討されます。

生命を救うための最終手段として行われることがあります。

喀血の治療選択肢

大量喀血の場合、迅速な対応と適切な治療選択が生命に関わります。

| 治療法 | 概要 | 適用されるケース |

|---|---|---|

| 保存的治療 | 安静、止血剤の内服 | 少量の血痰、緊急性の低い喀血 |

| 気管支鏡止血 | 気管支鏡で直接止血処置 | 出血源が気管支にあり、気管支鏡で到達可能な場合 |

| 血管塞栓術 | 出血血管に塞栓物質を注入 | 大量喀血で出血源の血管が特定できる場合、手術が困難な場合 |

| 外科手術 | 出血している肺の一部を切除 | 大量喀血で他の方法で止血できない場合、腫瘍が原因の場合 |

日常生活での注意点と予防

血痰や喀血は、一度症状が出ると不安なものですが、原因を治療するとともに、日常生活での注意点を守り、予防を心がけることが大切です。

喫煙を避ける

喫煙は、血痰や喀血を引き起こす様々な呼吸器疾患(COPD、肺がん、気管支炎など)の最大の危険因子です。

禁煙は、これらの病気の予防、進行の抑制、そして血痰・喀血のリスクを減らす上で最も重要です。

感染症の予防

呼吸器感染症は血痰の一般的な原因であるため、以下の対策で予防を心がけましょう。

- 手洗いと手指消毒: 外出後や食事前など、こまめに行うことが大切です。

- うがい: 喉の乾燥を防ぎ、ウイルスや細菌の侵入を抑える効果があります。

- マスクの着用: 人混みでの飛沫感染を防ぐために有効です。

- 予防接種: インフルエンザや肺炎球菌のワクチン接種は、重症化予防に役立ちます。

適切な湿度管理

乾燥した空気は、気道の粘膜を刺激し、咳を誘発したり、出血しやすくしたりすることがあります。加湿器を使用するなどして、室内の湿度を適切に保つことが重要です。

栄養バランスの取れた食事

免疫力を高め、病気に対する抵抗力をつけるために、バランスの取れた食事は不可欠です。特に、ビタミンやミネラルを豊富に含む野菜や果物を積極的に摂取しましょう。

十分な睡眠と休息

体の免疫機能は、睡眠中に回復します。十分な睡眠と休息を取ることで、体力を維持し、病気になりにくい体を作ることができます。

規則正しい生活習慣

ストレスを避け、規則正しい生活を送ることも、免疫力の維持に繋がります。適度な運動も、全身の健康に良い影響を与えますが、体調が悪い時は無理をしないようにしましょう。

血痰・喀血予防のための生活習慣

| 項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 喫煙 | 禁煙する |

| 感染症予防 | 手洗い、うがい、マスク、予防接種 |

| 湿度管理 | 加湿器などで室内湿度を適切に保つ |

| 食事 | バランスの取れた栄養摂取、ビタミン・ミネラル豊富 |

| 睡眠・休息 | 十分な睡眠、適度な休息 |

| 生活習慣 | ストレス管理、適度な運動(体調が良い時) |

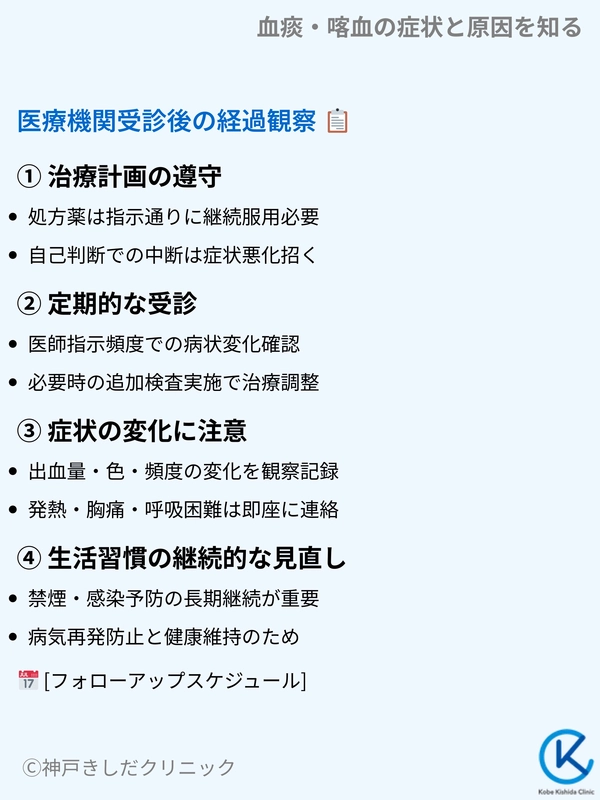

医療機関受診後の経過観察

血痰や喀血で医療機関を受診し、診断と治療が開始された後も、医師の指示に従い、適切な経過観察を行うことが大切です。

治療計画の遵守

処方された薬は、指示された通りに服用し、治療を中断しないことが重要です。自己判断で薬の服用をやめたり、減らしたりすると、症状が悪化したり、病気が再燃したりする可能性があります。

定期的な受診

医師から指示された頻度で定期的に医療機関を受診し、病状の変化や治療効果を確認してもらいましょう。必要に応じて、追加の検査が行われることもあります。

症状の変化に注意

血痰や喀血の量、色、頻度、あるいはその他の症状(発熱、胸痛、呼吸困難など)に変化があった場合は、次回の受診を待たずに、速やかに医療機関に連絡し、指示を仰ぐ必要があります。

特に、出血量が増える、呼吸が苦しくなるなどの症状は注意が必要です。

生活習慣の継続的な見直し

治療中も、禁煙、感染予防、バランスの取れた食事など、これまでに述べた生活習慣の注意点を継続して守ることが大切です。

これらは、病気の再発を防ぎ、健康を維持するために長期的に重要です。

よくある質問

血痰や喀血について、患者さんが抱きがちな疑問に答えます。

- Q血痰はどれくらいの量が出たら緊急ですか?

- A

明確な基準はありませんが、コップ一杯以上の量の出血があった場合や、出血が止まらず持続する場合は、緊急性が高いと判断します。

また、出血量が少量であっても、息苦しさ、胸の痛み、めまい、意識がもうろうとするなどの症状を伴う場合は、すぐに救急医療機関を受診してください。

- Q血痰が出た場合、何科を受診すればよいですか?

- A

まずは内科や呼吸器内科を受診するのが適切です。血痰や喀血は呼吸器系の病気が原因であることが多いため、専門医の診察を受けることを推奨します。

緊急性が高い場合は、迷わず救急医療機関へ向かってください。

- Q喫煙は血痰と関係ありますか?

- A

はい、喫煙は血痰と密接な関係があります。喫煙は気管支や肺に慢性的な炎症を引き起こし、気管支炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、そして肺がんなどの原因となります。

これらの病気は、血痰や喀血を引き起こす可能性が高いです。禁煙は、血痰のリスクを減らす上で非常に重要です。

- Q血痰が出たのですが、すぐに止まりました。病院に行かなくても大丈夫ですか?

- A

たとえ血痰がすぐに止まったとしても、一度医療機関を受診することをお勧めします。少量の出血でも、その背景に何らかの病気が隠れている可能性を否定できません。

早期に原因を特定し、適切な治療を開始することで、病気の悪化を防ぐことができるためです。

- Q血痰は一度出たら繰り返しますか?

- A

原因となっている病気によります。感染症が原因であれば、治療が完了すれば再発のリスクは減ります。

しかし、慢性疾患や腫瘍が原因の場合、治療が不十分だったり、病気が進行したりすると、血痰が繰り返す可能性があります。

医師の指示に従い、適切な治療と経過観察を継続することが重要です。

- Q血痰・喀血はがんのサインですか?

- A

血痰・喀血は、肺がんの重要なサインの一つである可能性があります。特に、喫煙歴がある方や高齢者の方で血痰・喀血が見られた場合は、肺がんの検査を検討することが大切です。

ただし、感染症や他の良性疾患でも血痰は出るため、血痰が出たからといって必ずしもがんとは限りません。正確な診断のためには、医療機関での検査が必要です。

以上