高熱を伴う激しい咳が続くと、ご自身の体の状態に不安を感じ、どのように対処すれば良いか迷われることでしょう。特に「肺炎ではないか?」という疑念は、大きな心配事につながります。

この記事では、高熱と咳が続く際に考えられること、肺炎の可能性、そして適切な受診のタイミングや自宅での過ごし方について、患者さんの視点に立って分かりやすく解説します。

不安な気持ちを少しでも和らげ、安心して適切な行動を取っていただけるよう、正確で親切な情報を提供することを目指します。

ご自身の体調と向き合い、大切な健康を守るための知識としてお役立てください。

高熱と激しい咳はなぜ心配なのか

高熱と激しい咳が同時に現れると、単なる風邪とは異なる、より重い病気の可能性を考える必要があります。

特に激しい咳は体力を消耗させ、日常生活にも大きな影響を及ぼします。

一般的な咳との違い

普段経験する風邪の咳は、通常は数日から一週間程度で治まることが多く、熱も微熱で済む場合がほとんどです。

しかし、高熱が数日以上続き、それに伴って激しい咳、特に痰が絡む咳や呼吸が苦しくなるような咳が出る場合は、体の内部で炎症が広がっているサインかもしれません。

これは、気管支や肺といった呼吸器の奥深くで問題が起きている可能性を示唆します。一般的な風邪とは異なる症状が続く場合は、その違いに意識を向けることが重要です。

体が発する重要なサイン

咳は、気道に入り込んだ異物や、増えすぎた痰を外に出すための体の防御反応です。しかし、この防御反応が必要以上に強く、そして長く続くということは、体内に異常があることを示しています。

特に、高熱を伴う激しい咳は、感染症が体に深く侵入し、広範囲に炎症を引き起こしている可能性を強く示唆する重要なサインです。

これらの症状は、体があなたに「助けが必要だ」と伝えていると捉えるべきです。

放置することの危険性

高熱と激しい咳を放置すると、病状が悪化し、重篤な合併症を引き起こす危険性があります。例えば、肺炎が進行すれば、呼吸機能が著しく低下し、酸素が十分に体に行き渡らなくなることがあります。

また、心臓に負担がかかることもあり、特に高齢者や持病を持つ方は、命に関わる事態に発展する可能性も否定できません。

症状が軽いうちに対処することが、早期回復と重症化の予防につながります。

高熱と咳を放置した場合のリスク

| 症状の悪化 | 合併症の可能性 | 身体への影響 |

|---|---|---|

| 呼吸困難 | 敗血症 | 心臓への負担 |

| 意識障害 | 胸膜炎 | 腎臓への負担 |

| 倦怠感の増大 | 肺膿瘍 | 全身の機能低下 |

肺炎とはどのような病気か

肺炎は、肺の奥にある肺胞という小さな袋状の器官や、その周りの組織に炎症が起きる病気です。

この炎症により、肺が本来持っている酸素と二酸化炭素の交換機能が妨げられ、様々な症状が現れます。

肺の炎症とその影響

肺は、体に必要な酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を排出する非常に重要な役割を担っています。肺炎になると、肺の組織に炎症が起こり、その部分が腫れたり、膿や体液がたまったりします。

これにより、肺が十分に膨らむことができなくなり、酸素を取り込む効率が低下します。結果として、呼吸が苦しくなったり、体に必要な酸素が不足したりする状態に陥ります。

炎症が広がると、全身にも影響を及ぼし、倦怠感や食欲不振といった症状も現れます。

肺炎の種類と特徴

肺炎にはいくつかの種類があり、それぞれ原因となる病原体や特徴が異なります。

肺炎の主な種類

- 細菌性肺炎: 細菌感染によって引き起こされる肺炎で、最も一般的なタイプです。急激に発症し、高熱、激しい咳、痰、胸の痛みなどの症状が見られます。

- ウイルス性肺炎: インフルエンザウイルスやRSウイルスなど、ウイルスによって引き起こされます。症状は風邪に似ていますが、悪化すると肺炎に至ります。細菌性肺炎に比べて症状は比較的緩やかなことが多いですが、重症化することもあります。

- 非定型肺炎: マイコプラズマやクラミジアといった、一般的な細菌とは異なる微生物が原因で起こります。乾いた咳が長く続くのが特徴で、高熱が出ないこともあります。

- 誤嚥性肺炎: 食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺で炎症を起こす肺炎です。高齢者に多く見られ、咳や発熱の症状だけでなく、嚥下(飲み込み)機能の低下と関連があります。

咳と肺炎の関連

肺炎における咳は、単なる体の防御反応以上の意味を持ちます。炎症が起きている肺からは、病原体を排除しようとする体の働きにより、痰が多く分泌されます。

この痰を外に出そうとするために、激しい咳が出ます。痰が絡む湿った咳が多いのが特徴ですが、炎症の程度や原因によっては乾いた咳が続くこともあります。

咳の質や継続期間は、肺炎の診断において重要な情報となります。

肺炎の主な原因と感染経路

肺炎は、さまざまな病原体が原因で引き起こされます。これらの病原体は、空気中の飛沫や接触によって体内に侵入し、感染を広げます。

細菌性肺炎の主な原因菌

細菌性肺炎の多くは、日常生活で身の回りにある細菌によって引き起こされます。最も一般的な原因菌は「肺炎球菌」です。

この細菌は、健康な人の鼻や喉にも常在していることがありますが、体の免疫力が低下した際に肺に侵入し、肺炎を発症させることがあります。

その他にも、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、クレブシエラ菌なども肺炎の原因となることがあります。

これらの細菌は、飛沫感染(咳やくしゃみによって飛び散るしぶきを吸い込むこと)や接触感染(細菌が付着した手で口や鼻を触ること)によって広がる可能性があります。

ウイルス性肺炎の原因ウイルス

ウイルス性肺炎は、インフルエンザウイルス、RSウイルス、アデノウイルス、麻疹ウイルスなど、様々なウイルスが原因となります。

これらのウイルスは、上気道炎(風邪)の症状を引き起こすことが一般的ですが、免疫力が低下している場合や、ウイルス自体の毒性が強い場合には、肺にまで炎症が広がり肺炎を引き起こします。

特にインフルエンザウイルスによる肺炎は、重症化しやすいことで知られており、高齢者や基礎疾患を持つ方は注意が必要です。ウイルスは主に飛沫感染や接触感染で広まります。

その他の肺炎とリスク要因

細菌やウイルス以外の原因によっても肺炎は発生します。

肺炎のその他の原因とリスク要因

| 原因の種類 | 具体例 | リスク要因 |

|---|---|---|

| 非定型菌 | マイコプラズマ、クラミジア | 若年層、集団生活 |

| 真菌 | アスペルギルス、カンジダ | 免疫低下者、基礎疾患 |

| 誤嚥 | 胃内容物、唾液 | 高齢者、嚥下障害、脳疾患 |

| 化学物質 | 刺激性ガス、粉じん | 特定の職業、環境暴露 |

| 免疫疾患 | 膠原病、自己免疫疾患 | 免疫抑制剤の使用 |

これらの肺炎は、それぞれ異なる経路で感染したり、特定の状況下で発症しやすくなったりします。特に、免疫力が低下している状態は、あらゆる種類の肺炎のリスクを高める重要な要因です。

肺炎が疑われる症状と注意点

肺炎の症状は多岐にわたりますが、特に高熱と咳に加えて特定の症状が見られる場合は、肺炎の可能性を強く疑い、速やかな医療機関の受診を考える必要があります。

発熱と咳以外の主要な症状

肺炎の典型的な症状は、高熱と激しい咳ですが、それ以外にも以下のような症状が同時に現れることがあります。

- 痰(たん): 黄色や緑色の粘り気のある痰が出る場合や、まれに血が混じることもあります。痰の量が増えたり、色が変化したりしたら注意が必要です。

- 息苦しさ(呼吸困難): 呼吸が速くなる、少し体を動かしただけで息が切れる、胸が締め付けられるような感覚がある、などの症状は、肺の機能が低下しているサインかもしれません。

- 胸の痛み: 咳をするたびに胸が痛む、深呼吸すると胸が痛むといった症状が見られることがあります。

- 全身の倦怠感: 高熱によって体がだるく、食欲がなくなる、何もする気が起きないといった強い倦怠感を感じることがあります。

- 頭痛や関節痛: ウイルス性肺炎などでは、風邪やインフルエンザに似た全身の痛みや頭痛を伴うことがあります。

特に注意すべき症状

以下のような症状が見られる場合は、肺炎が重症化している可能性があり、緊急性が高いと考えられます。

- 意識の混濁やもうろうとする状態: 脳に十分な酸素が供給されていない可能性があり、非常に危険なサインです。

- 唇や指先が紫色になる(チアノーゼ): 体内の酸素が極端に不足している状態を示します。

- 呼吸が非常に速い、または浅い: 呼吸が困難な状態が進行していることを示します。

- 水分が摂れない、または尿の量が著しく少ない: 脱水症状を起こしている可能性があります。

- 持続的な胸の痛み: 炎症が胸膜に及んでいる可能性や、他の病気の可能性も考えられます。

これらの症状のいずれかが現れた場合は、迷わず救急医療機関を受診するか、救急車を呼ぶことを検討してください。

子どもや高齢者の場合

子どもや高齢者は、肺炎の症状が異なったり、重症化しやすかったりするため、特に注意が必要です。

子どもや高齢者の肺炎の注意点

| 対象 | 特徴的な症状 | 注意すべき点 |

|---|---|---|

| 子ども | 機嫌が悪い、ぐったりしている、ミルクを飲まない、顔色が悪い、呼吸が速い、ゼーゼーする、発熱があっても咳があまり出ないことがある | 症状が急変しやすいので、少しでも異変を感じたら医療機関を受診する。 |

| 高齢者 | 発熱がはっきりしないことがある、咳が目立たないことがある、食欲不振、意識の低下、転倒、排尿回数の増加や減少、元気がない、日中の傾眠傾向 | 症状が非典型的で気づかれにくい。基礎疾患がある場合は、重症化しやすいので早期の対応が重要。 |

子どもや高齢者の場合は、肺炎の典型的な症状が現れにくいことがあり、普段との様子の違いに気づくことが大切です。

特に、元気がない、食欲がない、意識がはっきりしないといった変化が見られたら、すぐに医療機関を受診してください。

医療機関を受診する目安

高熱と激しい咳が続く場合、いつ医療機関を受診すべきか迷うことがあります。以下に、受診の目安となる症状と状況をまとめました。

すぐに受診すべき症状

以下のような症状が一つでも見られた場合は、迷わず医療機関をすぐに受診してください。

- 38.5℃以上の高熱が2日以上続いている場合

- 激しい咳が止まらず、日常生活に支障をきたしている場合

- 呼吸が苦しい、息切れがひどい、胸が痛いといった症状がある場合

- 痰に血が混じる場合

- 唇や指先が青紫色になっている場合(チアノーゼ)

- 意識がもうろうとしている、呼びかけへの反応が鈍い場合

- 水分が摂れない、または尿の量が著しく少ない場合

- 持病(心臓病、糖尿病、腎臓病、呼吸器疾患など)がある方や、高齢者、乳幼児で上記症状がある場合

夜間や休日に症状が出た場合

夜間や休日であっても、上記の「すぐに受診すべき症状」に当てはまる場合は、救急外来や休日診療所を受診することを検討してください。

時間外の受診にためらいを感じるかもしれませんが、肺炎は進行が早い病気であり、早期の診断と治療が回復に大きく影響します。

事前に、お住まいの地域の休日・夜間診療の情報を確認しておくと安心です。判断に迷う場合は、地域の救急相談窓口(#7119など)に電話で相談することも有効です。

医療機関での検査

医療機関を受診すると、医師はまず症状や既往歴について詳しく問診を行い、その後、聴診器を使って肺の音を確認します。肺炎の診断を確定するためには、通常、以下の検査が行われます。

肺炎の診断で一般的に行われる検査

| 検査の種類 | 目的 |

|---|---|

| 胸部X線検査(レントゲン) | 肺に炎症が起きている範囲や程度を確認し、肺炎の有無や種類を推測する。 |

| 血液検査 | 体内の炎症反応の程度や、原因となっている病原体の種類を推測する。 |

| 痰の検査 | 痰に含まれる細菌やウイルスを特定し、適切な抗菌薬や抗ウイルス薬を選ぶための情報を得る。 |

| パルスオキシメトリー | 指先に装着し、血液中の酸素飽和度を測定する。肺の機能が低下していないかを確認する。 |

これらの検査結果を総合的に判断し、肺炎であるかどうかの診断を下し、適切な治療方針が決定されます。

受診前に準備することと診察の流れ

医療機関を受診する際は、事前にいくつかの情報を整理し、準備しておくことで、診察がスムーズに進み、適切な診断につながりやすくなります。

伝えるべき症状の情報

医師に症状を正確に伝えることは、適切な診断を受ける上で非常に重要です。以下の点を具体的に伝える準備をしておきましょう。

- 症状が始まった時期: いつから発熱や咳が出始めたか。

- 症状の経過: 熱はどのくらい続いているか、咳は悪化しているか、痰の色や量は変化しているかなど。

- 発熱の程度: 最高体温は何度か、解熱剤の使用状況など。

- 咳の様子: 乾いた咳か、痰が絡む湿った咳か、咳の出る時間帯やきっかけなど。

- その他の症状: 息苦しさ、胸の痛み、倦怠感、食欲不振、頭痛、関節痛など、他に気になる症状はないか。

- 既往歴: 喘息、糖尿病、心臓病などの持病があるか、服用中の薬はあるか。

- アレルギーの有無: 薬や食物に対するアレルギーがあるか。

- 最近の海外渡航歴や感染者との接触歴: 必要に応じて伝えます。

持参すると良いもの

診察をスムーズに進めるために、以下のものを持参すると良いでしょう。

- 健康保険証: 忘れずに持参してください。

- お薬手帳: 現在服用している薬の種類や量、アレルギー歴などを医師が把握するために役立ちます。

- 基礎体温や症状のメモ: 発熱の経過や、咳のひどい時間帯などを記録しておくと、医師に正確に伝えられます。

- 診察券: 過去に受診したことがある医療機関の場合。

- 筆記用具とメモ帳: 医師からの説明や指示を書き留めるのに役立ちます。

受診時の持ち物チェックリスト

| 必須 | あると良い |

|---|---|

| 健康保険証 | お薬手帳 |

| 診察券(あれば) | 症状のメモ |

| 筆記用具 |

診察で行われること

医療機関での診察は、通常、以下の流れで進みます。

- 受付: 保険証を提示し、問診票に記入します。

- 問診: 医師が患者さんの症状や既往歴について詳しく質問します。

- 身体診察: 医師が聴診器で肺の音を確認したり、喉や鼻の状態を診たりします。必要に応じて、体温、血圧、酸素飽和度(パルスオキシメーターで測定)を測定します。

- 検査: 肺炎が疑われる場合、胸部X線検査、血液検査、痰の検査などが行われます。

- 診断と説明: 検査結果に基づいて医師が診断を下し、病状や治療方針について説明します。

- 処方箋発行・会計: 治療に必要な薬の処方箋を受け取り、会計を済ませます。

不明な点があれば、遠慮なく医師や看護師に質問し、納得した上で治療を進めることが大切です。

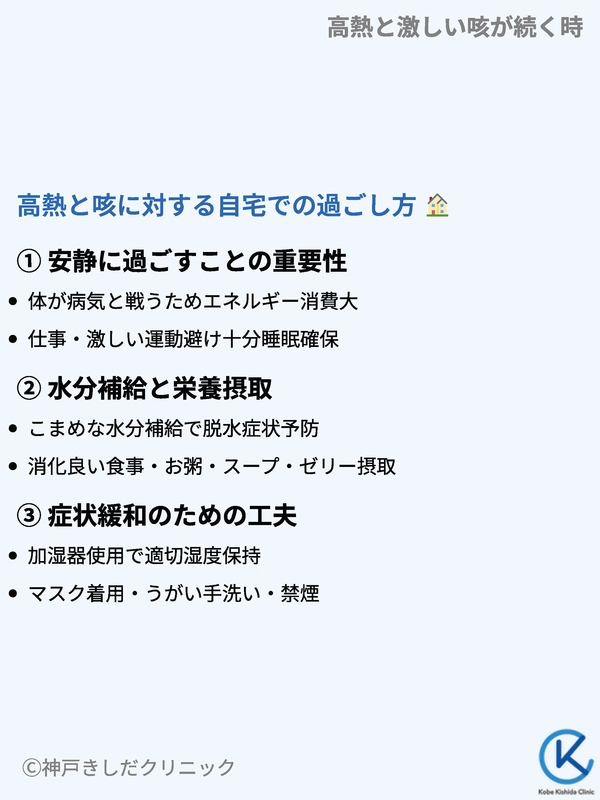

高熱と咳に対する自宅での過ごし方

医療機関を受診し、診断と治療方針が決まった後も、自宅での過ごし方は回復に大きく影響します。特に安静と適切な水分・栄養補給が重要です。

安静に過ごすことの重要性

高熱と激しい咳が続くときは、体が病気と戦うために多くのエネルギーを消費しています。この時期に無理をすると、回復が遅れたり、症状が悪化したりする可能性があります。

できる限り、仕事や学業、激しい運動などは避け、体を休めることに専念してください。十分な睡眠をとり、体を横にして安静に過ごすことが、免疫力を高め、病気の回復を促します。

水分補給と栄養摂取

発熱や咳で体力を消耗している間は、脱水症状になりやすいため、こまめな水分補給が大切です。水やお茶、スポーツドリンク、経口補水液などを少量ずつ頻繁に摂るように心がけてください。

また、体力を回復させるためには、栄養のある食事を摂ることも重要です。食欲がない場合は、消化が良く、体に負担の少ないものを選ぶと良いでしょう。

症状緩和のための食事のヒント

| 食事のポイント | 具体例 | 避けるべきもの |

|---|---|---|

| 消化の良いもの | お粥、うどん、スープ、ゼリー、プリン | 脂っこいもの、刺激物 |

| 体を温めるもの | 温かいスープ、生姜湯 | 冷たい飲み物、生もの |

| 栄養価の高いもの | 卵、豆腐、鶏むね肉(細かくしたもの)、野菜スープ | 固いもの、繊維質の多いもの |

| 水分が豊富なもの | 果汁100%ジュース(薄めて)、ゼリー飲料、野菜スープ | アルコール、カフェイン |

無理にたくさん食べる必要はありませんが、少しずつでも栄養を摂ることを意識してください。

症状緩和のための工夫

自宅でできる症状緩和の工夫も、体の負担を軽減し、快適に過ごすために役立ちます。

- 加湿: 部屋の空気が乾燥していると、喉や気管支を刺激し、咳が悪化することがあります。加湿器を使用したり、濡れたタオルを干したりして、湿度を適切に保つことが大切です。

- うがい・手洗い: 感染の拡大を防ぎ、二次感染を予防するために、こまめなうがいと手洗いを徹底してください。

- マスクの着用: 咳をする際に飛沫が飛び散るのを防ぎ、周囲への感染拡大を防ぐために、マスクを着用しましょう。また、乾燥した空気から喉を守る効果もあります。

- 安静時の体位: 呼吸が苦しい場合や咳がひどい場合は、上体を少し起こしたり、枕を高くしたりすると楽になることがあります。

- 喫煙や受動喫煙を避ける: 喫煙は咳を悪化させ、回復を遅らせる原因となります。禁煙はもちろん、受動喫煙も避けるようにしてください。

- 医師の指示に従う: 処方された薬は、医師の指示通りに服用し、症状が改善しても自己判断で服用を中止しないでください。

これらの工夫は、症状の緩和に役立ちますが、あくまで補助的なものです。基本は、医師の診断と指示に従い、安静に過ごすことが最も重要です。

よくある質問

高熱と激しい咳について、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

- Q咳が長引くのはなぜですか?

- A

咳が長引く原因は多岐にわたります。肺炎が回復した後も、気管支の炎症がすぐに治まらないために咳が続くことがあります。

これを「感染後咳嗽(がいそう)」と呼び、通常は数週間で自然に治まります。しかし、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患が隠れている場合や、胃食道逆流症、副鼻腔炎などが原因で咳が続くこともあります。

長引く咳は、肺炎以外の病気のサインである可能性もあるため、気になる場合は再度医療機関を受診し、相談することが大切です。

長引く咳の主な原因

原因の種類 特徴 感染後咳嗽 感染症の後に起こる一時的な気管支の過敏性 喘息 発作的に出る咳、夜間や早朝に悪化しやすい 慢性閉塞性肺疾患(COPD) 喫煙歴がある方に多く、痰を伴う慢性的な咳 胃食道逆流症 食後に悪化する咳、胸焼けを伴うことがある 副鼻腔炎 鼻水や後鼻漏(鼻水が喉に流れる感覚)を伴う咳

- Q抗生物質は必ず必要ですか?

- A

抗生物質は、細菌感染によって引き起こされる細菌性肺炎に対して効果を発揮します。しかし、ウイルス性肺炎に対しては効果がありません。

ウイルス性肺炎の場合は、基本的に対症療法(症状を和らげる治療)が中心となります。医師は、検査結果に基づいて肺炎の原因が細菌であると判断した場合にのみ、抗生物質を処方します。

自己判断で抗生物質の使用を開始したり中止したりすることは、薬剤耐性菌の発生を促したり、病気の回復を遅らせたりする可能性があるため、決して行わないでください。

- Q再発を防ぐにはどうすればよいですか?

- A

肺炎の再発を防ぐためには、日頃からの体調管理と予防策が重要です。

- 予防接種: 肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンは、特定の肺炎の発症や重症化を防ぐために有効です。特に高齢者や基礎疾患を持つ方は、医師と相談して接種を検討してください。

- 手洗い・うがい: 感染症予防の基本であり、外出からの帰宅時や食事前には必ず手洗いとうがいを行いましょう。

- 規則正しい生活: 十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけ、体の免疫力を維持することが大切です。

- 禁煙: 喫煙は呼吸器の機能を低下させ、肺炎のリスクを高めます。禁煙は、肺炎だけでなく多くの病気のリスクを減らす上で非常に有効です。

- 持病の管理: 糖尿病や心臓病などの持病がある場合は、それらの病気を適切に管理することが、肺炎の予防にもつながります。

- Q市販薬で対応できますか?

- A

高熱を伴う激しい咳が出ている場合、市販薬での自己判断による対応は避けるべきです。

市販薬は一時的な症状の緩和には役立つかもしれませんが、肺炎のような重篤な病気の根本的な治療はできません。

市販薬の使用によって症状が一時的に和らいでも、病状が進行している可能性があり、適切な診断と治療の機会を逃してしまう危険性があります。

高熱と激しい咳が続く場合は、必ず医療機関を受診し、医師の診断を受けることが最も重要です。

以上