咳は多くの人が経験するありふれた症状ですが、その裏には様々な原因が隠れています。「ただの風邪」だと思っていても、実は注意が必要な病気のサインかもしれません。

この記事では、咳がなぜ出るのかという基本的な知識から、咳が続く期間や音、痰の有無といった特徴から考えられる原因について、詳しく解説します。

ご自身の症状を正しく理解し、適切なタイミングで医療機関を受診するための参考にしてください。

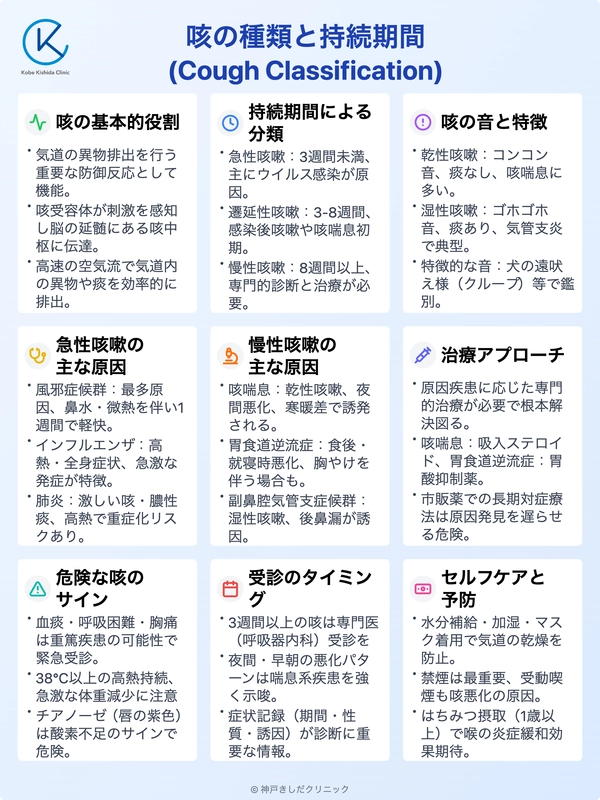

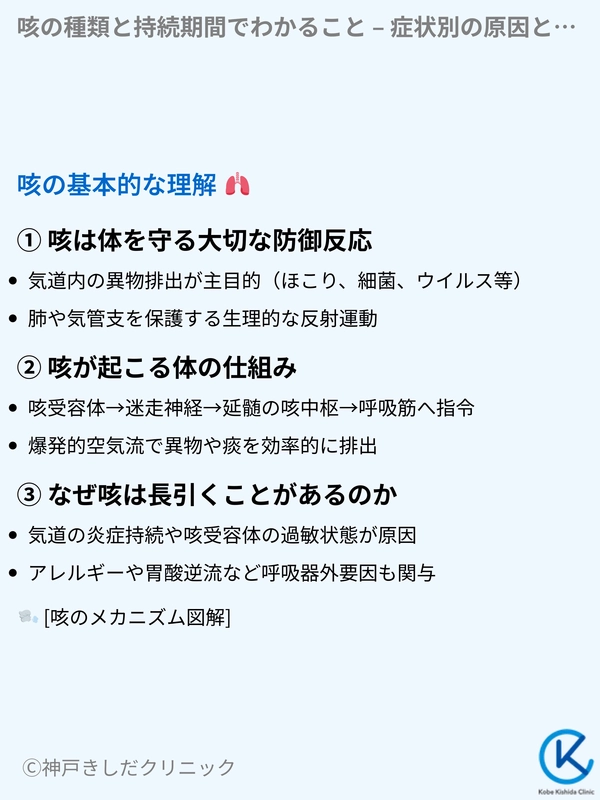

咳の基本的な理解

咳はつらい症状ですが、実は私たちの体を守るための重要な働きを持っています。まず、咳そのものについて正しく理解することが、不安を解消する第一歩です。

咳は体を守る大切な防御反応

咳の最も重要な役割は、気道(空気の通り道)に入り込んだ異物を体の外に排出することです。例えば、ほこり、煙、ウイルス、細菌、あるいは誤って気道に入ってしまった食べ物などが異物にあたります。

これらの異物が気道にとどまると、炎症を引き起こしたり、呼吸を妨げたりする原因になります。咳は、これらを強力な空気の流れとともに体外へ追い出すことで、肺や気管支を保護する防御反応なのです。

したがって、無理に咳を止めようとすることが、必ずしも体にとって良いとは限りません。

咳が起こる体の仕組み

咳は、非常に複雑な反射運動によって引き起こされます。気道の粘膜には「咳受容体」というセンサーが分布しています。

このセンサーが異物や炎症による刺激を感知すると、その情報が神経(迷走神経)を通って脳の「延髄(えんずい)」にある咳中枢へと伝わります。

情報を受け取った咳中枢は、呼吸に関わる筋肉へ指令を出します。

- 息を大きく吸い込む

- 声門(声帯の部分)を閉じる

- 胸やお腹の筋肉を強く収縮させる

- 閉じていた声門を一気に開く

この一連の動作により、肺から爆発的な速さの空気が押し出されます。これが「咳」の正体です。この高速の空気の流れが、気道内の異物や痰を効率的に排出します。

なぜ咳は長引くことがあるのか

風邪などの一時的な感染症が治れば、通常は咳も自然に収まります。しかし、咳が長引く場合は、咳を引き起こす原因が体内に残っていることを示唆します。

例えば、気道の炎症が続いていたり、咳受容体が過敏な状態になっていたりすることが考えられます。

アレルギー反応や、気管支喘息のような慢性的な病気、あるいは胃酸の逆流といった呼吸器以外の問題が、咳中枢を継続的に刺激し、咳が長引く原因となることも少なくありません。

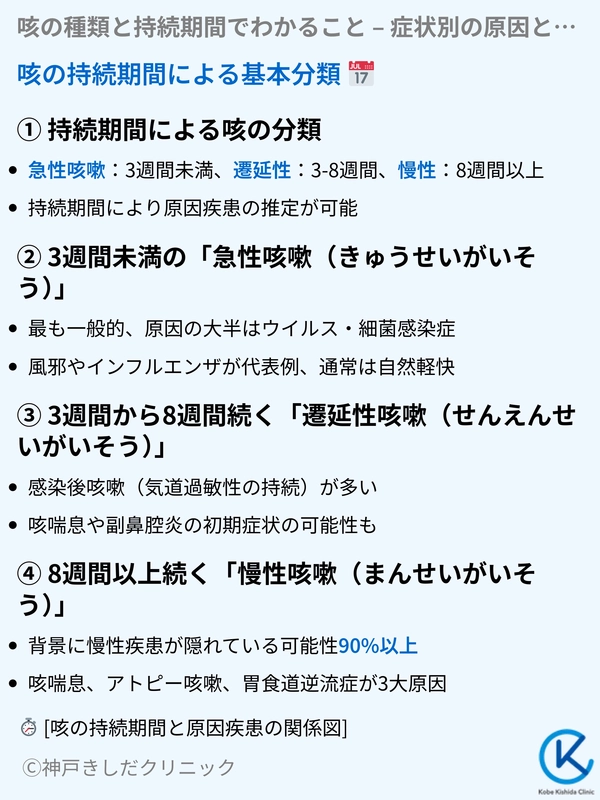

咳の持続期間による基本分類

咳の症状を評価する上で、最も重要な指標の一つが「持続期間」です。医療現場では、咳が続いている期間によって大きく3つに分類し、原因を推測する手がかりにしています。

持続期間による咳の分類

| 分類 | 持続期間 | 主な原因の傾向 |

|---|---|---|

| 急性咳嗽 | 3週間未満 | ウイルスや細菌による感染症(風邪、インフルエンザなど) |

| 遷延性咳嗽 | 3週間以上8週間未満 | 感染後の咳、咳喘息の初期など |

| 慢性咳嗽 | 8週間以上 | 咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症など |

3週間未満の「急性咳嗽(きゅうせいがいそう)」

咳が出始めてから3週間未満で収まるものを「急性咳嗽」と呼びます。最も一般的な咳であり、その大半はウイルスや細菌による感染症が原因です。

いわゆる風邪(感冒)やインフルエンザ、急性気管支炎などがこれにあたります。多くの場合、原因となった感染症が治癒に向かうにつれて、咳の症状も軽快していきます。

ただし、急性であっても肺炎や新型コロナウイルス感染症など、注意深い経過観察が必要な病気の可能性もあります。

3週間から8週間続く「遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)」

3週間を過ぎても咳が続く場合、「遷延性咳嗽」と分類します。この段階になると、単なる風邪の後の咳というだけではなく、他の原因も考える必要があります。

代表的なのは「感染後咳嗽」です。これは、風邪などの感染症自体は治ったものの、気道の粘膜が傷ついて過敏な状態が続き、咳だけが残ってしまう状態を指します。

また、咳喘息や副鼻腔炎(蓄膿症)などが原因で咳が始まっている可能性も浮上してきます。

8週間以上続く「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」

咳が8週間、つまり2ヶ月以上にわたって続く状態を「慢性咳嗽」と呼びます。

ここまで長引く場合、単なる感染症やその後の影響とは考えにくく、背景に何らかの慢性的な病気が隠れている可能性が非常に高くなります。

咳喘息、アトピー咳嗽、副鼻腔気管支症候群、胃食道逆流症などが主な原因として挙げられます。これらの病気は、市販の風邪薬や咳止めでは効果が乏しく、原因に応じた専門的な治療が必要です。

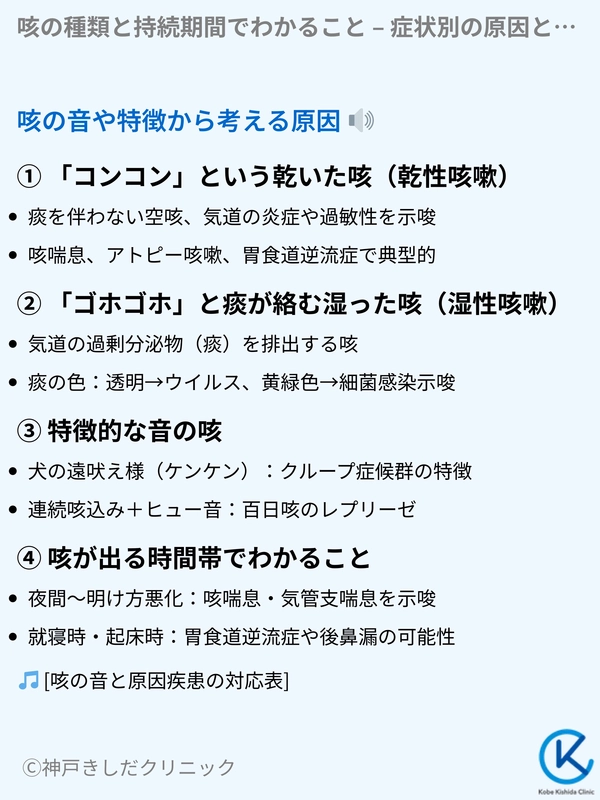

咳の音や特徴から考える原因

咳の持続期間と合わせて、咳の音や痰の有無、咳が出やすい時間帯なども原因を推測する上で重要な手がかりとなります。

「コンコン」という乾いた咳(乾性咳嗽)

痰を伴わない、またはごく少量の痰しか出ない乾いた咳を「乾性咳嗽(かんせいがいそう)」、通称「空咳(からぜき)」と呼びます。

気道の炎症や刺激によって引き起こされることが多く、気道が過敏になっているサインでもあります。

風邪のひき始め、アレルギー反応、咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症、一部の薬剤の副作用などでよく見られます。コンコン、ケンケンといった軽い音のことが多いですが、激しくなると体力を消耗します。

「ゴホゴホ」と痰が絡む湿った咳(湿性咳嗽)

痰が絡み、それを排出しようとする咳を「湿性咳嗽(しっせいがいそう)」と呼びます。気道で過剰に作られた分泌物(痰)を外に出すための咳です。痰の色や粘り気も重要な情報となります。

乾性咳嗽と湿性咳嗽の比較

| 特徴 | 乾性咳嗽(空咳) | 湿性咳嗽(痰がらみの咳) |

|---|---|---|

| 音 | コンコン、ケンケン | ゴホゴホ、ゼロゼロ |

| 痰の有無 | なし、または少量 | あり |

| 主な原因 | 咳喘息、アトピー咳嗽、感染症初期 | 気管支炎、肺炎、副鼻腔気管支症候群 |

例えば、透明でサラサラした痰はウイルス感染やアレルギー、黄緑色や粘り気の強い痰は細菌感染(急性気管支炎や肺炎など)や副鼻腔炎を疑うきっかけになります。

湿性咳嗽は、気道の浄化作用が働いている証拠でもありますが、長引く場合は注意が必要です。

特徴的な音の咳

咳の音に特徴がある場合、特定の病気を強く示唆することがあります。

- 犬の遠吠えのような咳: 「ケンケン」という甲高い音は、喉頭(のど)周辺の炎症が強い場合に聞かれます。特に小児のクループ症候群で典型的です。

- オットセイの鳴き声のような咳: これもクループ症候群で見られる特徴的な咳の音です。

- 連続して激しく咳き込み、最後にヒューと息を吸う: 百日咳に特徴的な咳の発作(レプリーゼ)です。

咳が出る時間帯でわかること

特定の時間帯に咳が悪化する場合も、原因を探るヒントになります。

咳が出やすい時間帯と関連疾患

| 咳が悪化する時間帯 | 考えられる主な原因 |

|---|---|

| 夜間から明け方 | 咳喘息、気管支喘息 |

| 就寝時や起床時 | 胃食道逆流症、副鼻腔炎(後鼻漏) |

| 日中の活動時 | 様々な原因が考えられる(特定の環境要因など) |

特に、夜間から早朝にかけて咳が悪化するのは、咳喘息や気管支喘息の典型的な症状の一つです。また、横になると胃酸が逆流しやすくなるため、胃食道逆流症による咳は就寝時に出やすくなります。

鼻水が喉に落ちる「後鼻漏(こうびろう)」が原因の場合も、横になることで症状が強まる傾向があります。

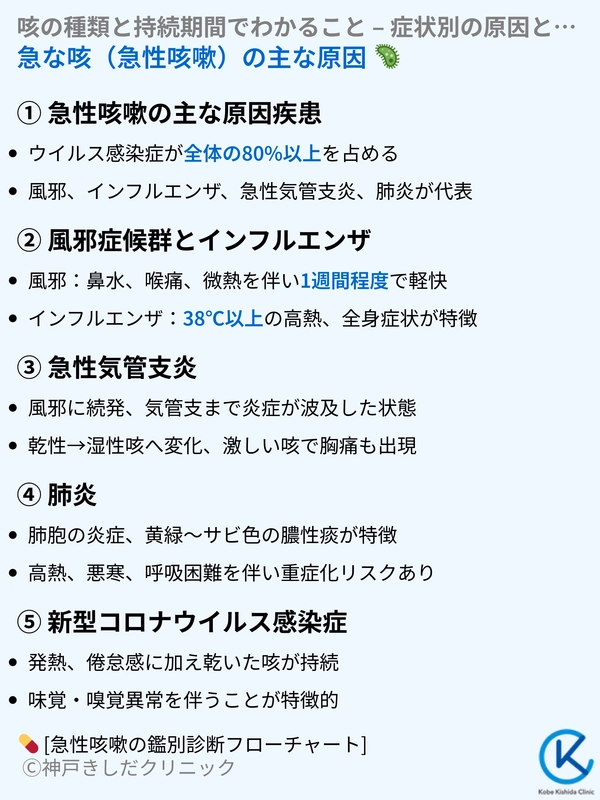

急な咳(急性咳嗽)の主な原因

多くの人が経験する3週間未満の急な咳は、ほとんどが感染症によるものです。代表的な原因疾患について解説します。

急性咳嗽の主な原因疾患

| 疾患名 | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 風邪症候群 | 咳、鼻水、喉の痛み、発熱 | 最も一般的な原因。通常は1週間程度で軽快。 |

| インフルエンザ | 高熱、関節痛、筋肉痛、咳 | 急激な高熱と全身の倦怠感が特徴。 |

| 急性気管支炎 | 激しい咳、痰(最初は乾性、後に湿性) | ウイルスの気管支への感染が主。 |

| 肺炎 | 激しい咳、膿性の痰、高熱、呼吸困難 | 肺胞の炎症。高齢者では症状が典型的でないことも。 |

風邪症候群とインフルエンザ

咳の最も一般的な原因は、ライノウイルスやコロナウイルス(新型コロナウイルスを除く)など、様々なウイルスによって引き起こされる風邪症候群です。

咳のほか、鼻水、くしゃみ、喉の痛み、微熱などを伴います。

一方、インフルエンザウイルスによるインフルエンザは、38度以上の急な高熱、強い倦怠感、関節痛、筋肉痛といった全身症状が特徴で、咳や喉の痛みも伴います。

急性気管支炎

ウイルスが気管支まで到達し、炎症を起こした状態が急性気管支炎です。

風邪に続いて発症することが多く、最初は乾いた咳から始まり、次第に痰が絡む湿った咳に変化していくのが特徴です。咳が非常に激しく、胸の痛みを感じることもあります。

肺炎

肺炎は、ウイルスや細菌が肺の中にある「肺胞(はいほう)」という組織に感染し、炎症を起こす病気です。

激しい咳とともに、黄緑色やサビ色などの膿性の痰、高熱、悪寒、息苦しさ、胸の痛みなどが現れます。特に高齢者や基礎疾患のある方は重症化しやすいため、迅速な診断と治療が重要です。

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)も急性咳嗽の原因となります。発熱や倦怠感、喉の痛みに加え、乾いた咳が続くことが多いとされています。

また、味覚や嗅覚の異常を伴うことも特徴的です。感染後、咳だけが長く続く「後遺症」も問題となることがあります。

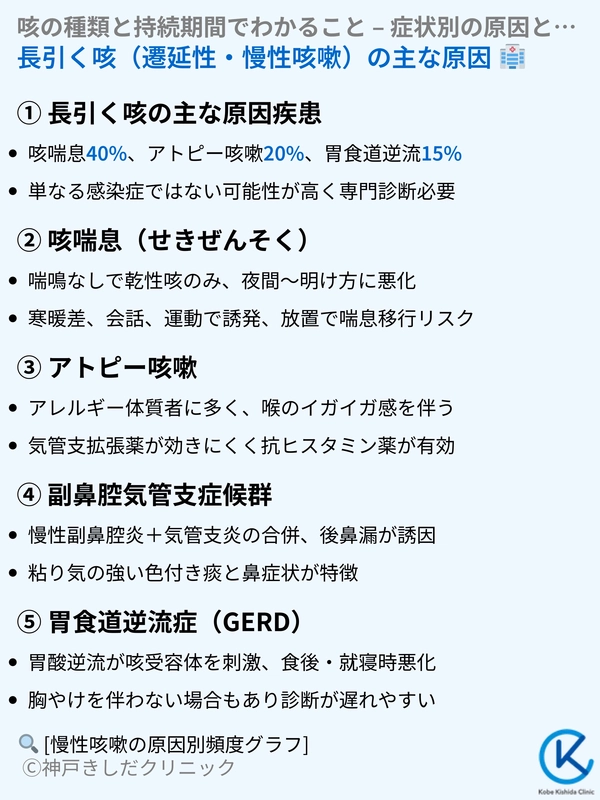

長引く咳(遷延性・慢性咳嗽)の主な原因

3週間以上続く咳は、単なる感染症ではない可能性が高まります。ここでは、長引く咳の代表的な原因疾患を紹介します。

長引く咳の主な原因疾患

| 疾患名 | 咳の特徴 | その他の症状・特徴 |

|---|---|---|

| 咳喘息 | 乾性咳嗽、特に夜間・早朝に悪化 | 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)はない。寒暖差で誘発。 |

| アトピー咳嗽 | 乾性咳嗽、喉のイガイガ感 | アレルギー素因のある人に多い。咳喘息の薬が効きにくい。 |

| 副鼻腔気管支症候群 | 湿性咳嗽、粘り気のある痰 | 鼻水、鼻づまり、後鼻漏を伴う。 |

| 胃食道逆流症 | 乾性咳嗽、食後や就寝時に悪化 | 胸やけ、呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)。 |

咳喘息(せきぜんそく)

長引く咳の原因として最も多いものの一つです。

気管支喘息のように喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)や呼吸困難はありませんが、気道にアレルギー性の炎症が起こり、様々な刺激に対して過敏になっています。

その結果、しつこい乾性の咳だけが続きます。特に、夜間から明け方、季節の変わり目、寒暖差、会話、運動、喫煙などがきっかけで咳が出やすくなるのが特徴です。

放置すると本格的な気管支喘息に移行することがあるため、早期の診断と治療が大切です。

アトピー咳嗽

アトピー素因(アレルギーを起こしやすい体質)を持つ人に起こりやすい、乾いた咳が続く病気です。喉のイガイガ感やかゆみを伴うことが多く、咳喘息と同様にエアコンの風や会話などで咳が誘発されます。

咳喘息の治療に用いる気管支拡張薬が効きにくいという特徴があり、抗ヒスタミン薬などが治療の中心となります。

副鼻腔気管支症候群

慢性的な副鼻腔炎(蓄膿症)と気管支炎を合併した状態です。副鼻腔で生じた粘り気の強い鼻水が喉に流れ落ちる「後鼻漏」によって咳が誘発され、気管支の炎症も悪化させます。

ゴホゴホという湿った咳と、色のついた痰が特徴です。鼻づまりや鼻声などの鼻症状を伴います。

胃食道逆流症(GERD)

胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流することで、食道の粘膜や、さらには気道の咳受容体を刺激して咳を引き起こします。食後や横になった時、前かがみになった時に咳が出やすくなります。

胸やけや呑酸(どんさん)といった典型的な症状を伴わない場合もあり、「原因不明の咳」だと思っていたら、実は胃食道逆流症だったというケースも少なくありません。

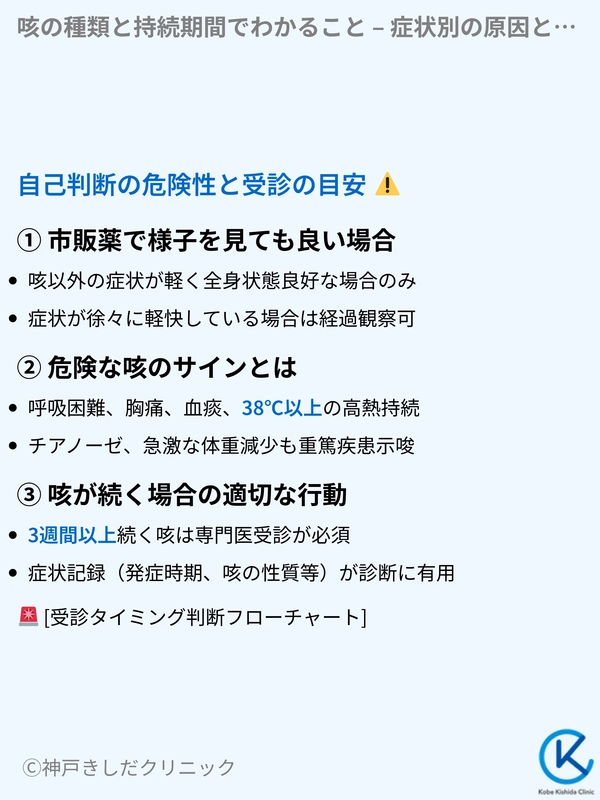

自己判断の危険性と受診の目安

咳は身近な症状だけに、つい自己判断で様子を見てしまいがちです。しかし、その背後には重大な病気が隠れている可能性もあります。適切な対応を見極めることが重要です。

市販薬で様子を見ても良い場合

咳以外の症状が軽く、全身状態が良好な場合は、市販薬を試しながら数日間様子を見ることも選択肢の一つです。

受診の目安

| 対応 | 症状の例 |

|---|---|

| 市販薬で様子見も可 | 咳や鼻水、微熱はあるが、食欲があり眠れる。咳が徐々に軽快している。 |

| 早めの受診を推奨 | 咳が3週間以上続く。咳で眠れない。特定の状況で咳が悪化する。 |

| 速やかな受診が必要 | 息苦しい、胸が痛い、高熱が続く、血の混じった痰が出る。 |

ただし、市販薬を使用しても症状が改善しない、あるいは悪化する場合は、漫然と使用を続けずに医療機関を受診してください。

特に、長引く咳に対して市販の咳止めを使い続けることは、原因疾患の発見を遅らせる可能性があるため注意が必要です。

危険な咳のサインとは

以下のような症状を伴う咳は、重篤な病気の可能性を示唆する「危険なサイン」です。速やかに医療機関を受診することを強く推奨します。

- 呼吸困難(息苦しさ、息切れ)

- 胸の痛み

- 血痰(痰に血が混じる)

- 38度以上の高熱が続く

- 顔色が悪く、唇が紫色になる(チアノーゼ)

- 急激な体重減少

これらの症状は、肺炎、肺がん、肺結核、心不全、肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)といった、命に関わる病気の可能性も考えられます。ためらわずに受診してください。

咳が続く場合の適切な行動

3週間以上咳が続く場合は、市販薬で対処できる範囲を超えていると考えられます。原因を特定し、適切な治療を受けるために、呼吸器を専門とする医療機関(呼吸器内科)を受診することが望ましいです。

受診の際は、いつから咳が始まったか、どのような咳か、他にどのような症状があるかなどを記録しておくと、診断の助けになります。

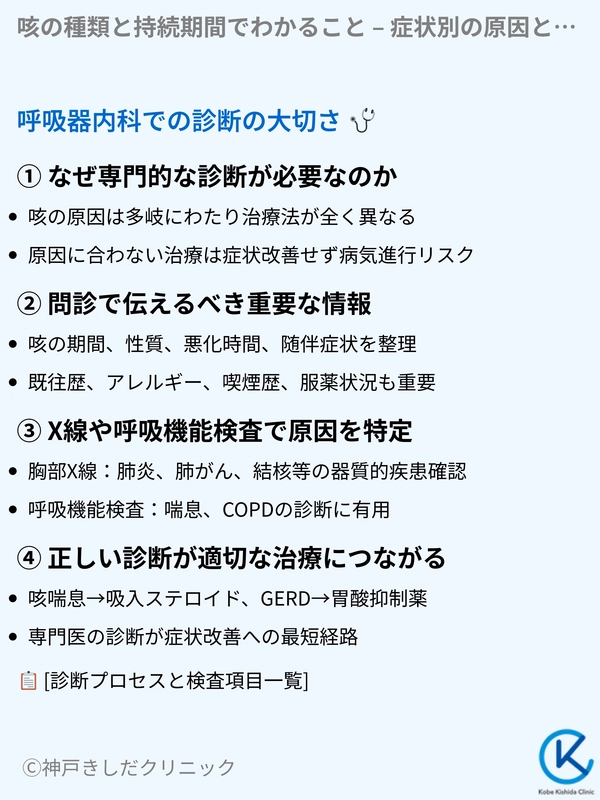

呼吸器内科での診断の大切さ

長引く咳や気になる咳の症状がある場合、専門家である呼吸器内科医による診断を受けることが、解決への最も確実な道筋です。

なぜ専門的な診断が必要なのか

これまで見てきたように、咳の原因は非常に多岐にわたります。風邪のような単純なものから、咳喘息や胃食道逆流症、さらには肺がんのような重篤な病気まで様々です。

これらの病気は、治療法が全く異なります。原因に合わない治療を続けても症状は改善せず、かえって病気を進行させてしまう恐れもあります。

専門医は、詳しい問診と適切な検査を組み合わせることで、咳の真の原因を突き止めます。

問診で伝えるべき重要な情報

正確な診断のためには、患者さんからの情報が何よりも重要です。受診の際には、以下の情報を整理して医師に伝えると、診察がスムーズに進みます。

問診で役立つ情報リスト

| 項目 | 伝える内容の例 |

|---|---|

| 咳の期間 | 「約1ヶ月前から」「風邪をひいてから2週間ずっと」など |

| 咳の性質 | 「痰の絡まない乾いた咳」「黄色い痰が出る」など |

| 悪化する時間・状況 | 「夜中に咳で目が覚める」「話すと咳き込む」など |

| 随伴症状 | 「鼻水が出る」「胸やけがする」「熱がある」など |

| 既往歴・アレルギー | 「子供の頃に喘息があった」「アレルギー性鼻炎持ち」など |

| 喫煙歴・服薬状況 | 「1日20本を10年間」「血圧の薬を飲んでいる」など |

X線や呼吸機能検査で原因を特定

問診で得られた情報をもとに、医師は必要な検査を判断します。

- 胸部X線(レントゲン)検査: 肺炎や肺がん、結核など、肺そのものに異常がないかを確認する基本的な検査です。

- 呼吸機能検査(スパイロメトリー): 息を思い切り吸ったり吐いたりして、肺活量や気管支の空気の通りやすさを調べます。気管支喘息や咳喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の診断に役立ちます。

- 血液検査: 炎症の程度やアレルギーの有無などを調べます。

- 喀痰検査: 痰を調べて、含まれる細菌や細胞の種類を特定します。

これらの検査を組み合わせることで、咳の原因をより正確に特定していきます。

正しい診断が適切な治療につながる

咳の原因が咳喘息であれば気道の炎症を抑える吸入ステロイド薬、胃食道逆流症であれば胃酸を抑える薬、というように、原因によって治療法は全く異なります。

呼吸器内科で正しい診断を受けることは、つらい咳の症状から解放されるための最も重要なステップです。咳が長引く場合は、決して放置せず、専門医に相談してください。

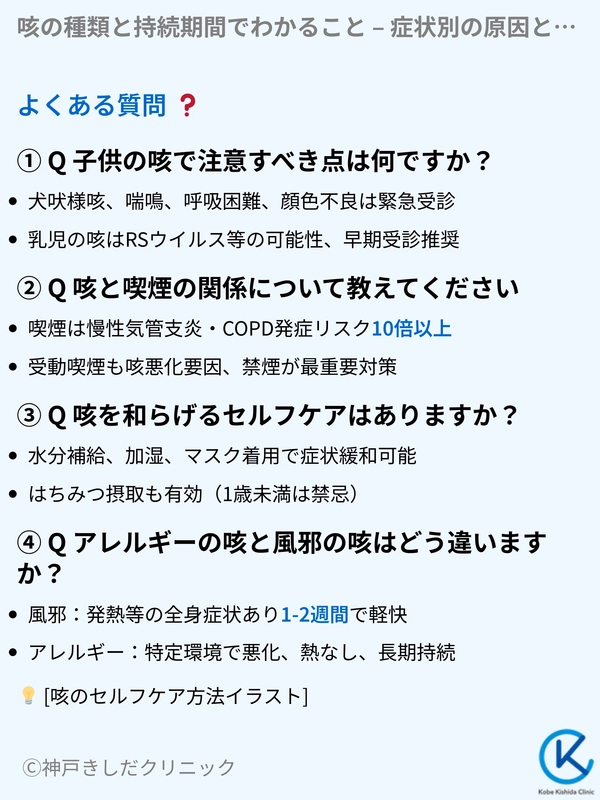

よくある質問

咳に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q子供の咳で注意すべき点は何ですか?

- A

子供は大人に比べて気道が狭く、体力も未熟なため、咳が重症化しやすい傾向があります。

特に、犬が吠えるような咳(クループ症候群)、呼吸のたびにゼーゼー、ヒューヒューという音がする(気管支喘息)、呼吸が速く苦しそう、顔色が悪いといった場合は、夜間や休日でも速やかに医療機関を受診してください。

また、生後数ヶ月の乳児の咳は、RSウイルス感染症など注意が必要な病気のこともあるため、早めに小児科医に相談することが大切です。

- Q咳と喫煙の関係について教えてください

- A

喫煙は咳の最も大きな原因の一つです。タバコの煙に含まれる有害物質は、気道の粘膜を直接刺激し、炎症を引き起こします。

これにより、慢性的な咳や痰の原因となる「慢性気管支炎」や、肺の組織が壊れて呼吸が苦しくなる「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」を発症するリスクが著しく高まります。

ご自身が喫煙している場合はもちろん、周囲の人のタバコの煙(受動喫煙)も咳を悪化させる原因となります。禁煙は、咳の改善と将来の呼吸器疾患の予防のために極めて重要です。

- Q咳を和らげるセルフケアはありますか?

- A

原因に対する治療が基本ですが、症状を和らげるために家庭でできることもあります。

咳のセルフケア

ケアの方法 目的・効果 こまめな水分補給 喉の乾燥を防ぎ、痰を柔らかくして出しやすくする。 部屋の加湿 空気の乾燥による気道への刺激を和らげる。 マスクの着用 喉の保湿。冷たく乾いた空気の吸い込みを防ぐ。 はちみつを摂る 喉の炎症を和らげる効果が期待できる(※1歳未満の乳児には禁忌)。 ただし、これらはあくまで対症療法であり、根本的な解決にはなりません。症状が続く場合は、必ず医療機関を受診してください。

- Qアレルギーの咳と風邪の咳はどう違いますか?

- A

見分けるポイントはいくつかあります。風邪の咳は、発熱や喉の痛み、鼻水といった他の症状を伴うことが多く、通常は1〜2週間で軽快します。

一方、アレルギーが原因の咳(花粉症や咳喘息など)は、特定の季節や環境(ハウスダストなど)で悪化し、熱などの全身症状は伴わないことが多いです。

また、数週間にわたって長引く傾向があります。目のかゆみや鼻水など、他のアレルギー症状を伴う場合は、アレルギー性の咳の可能性が高まります。

以上