長引く咳に悩んでいませんか。咳の原因は風邪だけでなく、様々な病気のサインである可能性があります。

医療機関では、原因を正確に突き止めるためにいくつかの検査を行います。

この記事では、咳の診断のために行われる主な検査(X線、肺機能検査、血液検査、CTなど)の種類や内容、それぞれの検査で何がわかるのかを詳しく解説します。

検査に対する不安を少しでも和らげ、適切な受診行動につなげるための情報としてお役立てください。

咳で受診した際の問診・診察

診察は、まず非常に丁寧な問診から始まります。

医師は咳の具体的な性質(「コンコン」という乾いた咳か、「ゴホゴホ」と痰が絡む湿った咳か、痰の色や量)、咳が出やすい時間帯(日中、夜間、明け方)、特定のきっかけ(会話、食事、運動、ホコリや冷たい空気の吸引)、そして他の症状(発熱、鼻水、のどの痛み、胸やけ、体重減少、息切れなど)について詳しく質問します。

これらの情報は、原因疾患を推測するための重要なパズルのピースとなります。

次に、聴診器で胸や背中の音を注意深く聞く身体診察を行い、肺や気管支に異常な音(喘鳴や水泡音など、気道が狭くなったり炎症を起こしたりしているサイン)がないかを確認します。

基本的な初期検査として、胸部X線(レントゲン)検査が広く行われます。これにより、肺炎や肺結核、肺がん、心不全による肺のうっ血といった、肺や心臓の重大な病気の有無を迅速にスクリーニングできます。

咳が続く期間による分類も、診断の大きな助けとなります。

| 咳の分類 | 期間の目安 | 主な原因の例 |

|---|---|---|

| 急性咳嗽 | 3週間未満 | 風邪症候群、インフルエンザ、急性気管支炎 |

| 遷延性咳嗽 | 3週間~8週間 | 感染後咳嗽、咳喘息、マイコプラズマ・百日咳 |

| 慢性咳嗽 | 8週間以上 | 気管支喘息、COPD、胃食道逆流症、後鼻漏症候群 |

さらに原因を特定するため、必要に応じて専門的な追加検査が行われます。血液検査では、体内の炎症反応の程度や、特定のアレルゲンに対するIgE抗体を測定し、アレルギーの関与を調べます。

呼吸機能検査(スパイロメトリー)は、肺活量や息を吐く勢いを測定し、気管支喘息やCOPDの診断と重症度評価に不可欠です。

X線検査で異常が疑われる場合や、より詳細な断層画像が必要な場合には、胸部CT検査で肺の微細な変化まで捉えます。

これらの多角的な検査結果を総合的に判断し、咳の根本的な原因を正確に突き止めることで、ようやく一人ひとりの状態に合った、的確で効果的な治療を開始することができるのです。

X線検査(レントゲン検査)

X線検査は、胸部の状態を把握するための基本的な画像検査です。放射線の一種であるX線を体に照射し、体を通り抜けたX線の量の差を白黒の画像として記録します。

肺や心臓、骨などの大まかな状態を視覚的に確認でき、多くの医療機関で迅速に行えるため、咳の初期診断において重要な役割を果たします。

X線検査とは

胸部X線検査は、一般的に「レントゲン」として広く知られています。この検査は、肺の領域に空気以外のもの、例えば炎症による液体や腫瘍などがないかを確認するのに優れています。

検査自体は数分で終わり、痛みもありません。撮影時は、息を吸って止めるように指示があります。これは、肺を大きく広げることで、心臓や横隔膜に隠れている部分を観察しやすくするためです。

X線検査でわかること

X線検査は、咳の原因となる多くの肺の病気を発見する手がかりになります。画像に映し出される影の形や大きさ、位置から病気を推測します。

ただし、X線検査だけでは確定診断が難しい場合も多く、他の検査と組み合わせて総合的に判断します。

X線検査で発見のきっかけとなる主な病気

| 病名 | 画像の特徴 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 肺炎 | 肺に白い影(浸潤影)が見える | 咳、痰、発熱、胸の痛み |

| 肺結核 | 肺の上部に空洞や影が見えることがある | 長引く咳、微熱、寝汗、体重減少 |

| 肺がん | 円形や不整形の影(結節影・腫瘤影)が見える | 咳、血痰、胸の痛み、息切れ |

| 心不全 | 心臓の拡大や肺のうっ血像が見える | 咳、息切れ、足のむくみ |

検査の流れと注意点

検査は非常に簡便です。検査着に着替えた後、撮影室で装置の前に立ち、撮影技師の指示に従って息を吸い、数秒間止めます。その間に撮影は完了します。

立っているのが難しい場合は、座ったり寝たりした状態で撮影することも可能です。

検査前の確認事項

- ネックレスや下着の金属、湿布、カイロなどは外す

- ボタンやプリントのある衣服は避ける

- 妊娠中またはその可能性がある場合は、必ず事前に申し出る

X線検査の安全性

医療で用いるX線は、人体への影響が最小限になるよう厳密に管理されています。胸部X線検査1回あたりの放射線量はごく微量であり、自然界で1年間に浴びる自然放射線量よりもはるかに少ないレベルです。

そのため、検査による健康へのリスクは極めて低いと考えられています。医師が必要と判断した場合には、過度に心配せず検査を受けることが大切です。

ただし、妊娠中の場合は胎児への影響を考慮し、原則として行いません。どうしても必要な場合は、腹部を鉛のエプロンで防護して撮影します。

肺機能検査(呼吸機能検査/PFT)

肺機能検査は、肺の容積や空気を出し入れする換気能力を調べる検査です。喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)など、気道が狭くなったり肺の弾力性が失われたりする病気の診断に役立ちます。

咳の原因が、空気の通り道である気管支の問題にあるかどうかを評価するために行います。

肺機能検査とは

この検査では、スパイロメーターという機械を使います。マウスピースを口にくわえ、鼻をクリップでつまんだ状態で、検査技師の合図に合わせて息を吸ったり吐いたりします。

特に、最大限吸い込んだ空気を、どれだけ勢いよく一気に吐き出せるかを測定することが重要です。患者さんの協力が検査結果の精度を左右するため、最大限の努力で呼吸することが求められます。

肺機能検査でわかること

肺機能検査は、肺の健康状態を数値で客観的に評価します。主に「閉塞性換気障害」と「拘束性換気障害」の2つのパターンがないかを調べます。

肺機能検査の主な評価項目

| 検査項目 | 内容 | この数値でわかること |

|---|---|---|

| 努力肺活量(FVC) | 最大限吸った空気を努力して全て吐き出した量 | 肺の大きさ。間質性肺炎などで低下する。 |

| 1秒量(FEV1) | 努力肺活量のうち、最初の1秒間で吐き出せる量 | 気道が狭くなっていないか。喘息やCOPDで低下する。 |

| 1秒率(FEV1%) | 1秒量が努力肺活量に占める割合 | 閉塞性換気障害の指標。70%未満で疑う。 |

喘息が疑われる場合は、気管支拡張薬を吸入した後に再度検査を行い、気道の狭窄が改善するかどうか(可逆性)を確認することもあります。

検査の方法と所要時間

検査は通常15分から30分程度で終了します。まず、安静な状態での呼吸を測定し、その後、最大努力での呼吸を数回繰り返します。

正しい測定値を得るために、技師が励ましながら行いますが、少し息苦しさを感じることがあります。正確な結果を得るためには、息が漏れないようにマウスピースをしっかりとくわえることが大切です。

検査を受ける際の服装と準備

胸やお腹の動きを妨げない、ゆったりとした服装が望ましいです。ベルトやネクタイは緩めておくと良いでしょう。食事は通常通りで構いませんが、検査直前の満腹状態は避けた方が楽に検査を受けられます。

また、気管支拡張薬など、呼吸に関する薬を使用している場合は、検査前に休薬が必要なことがあります。事前に医師や技師の指示を確認してください。

一般細菌検査(細菌培養検査)

一般細菌検査は、咳の原因となっている可能性のある細菌を特定するための検査です。主に痰(たん)を検体として用います。

原因菌を特定し、その菌に効果のある抗菌薬(抗生物質)を選ぶことで、効果的な治療につながります。特に、肺炎や気管支炎が疑われる場合に行います。

一般細菌検査とは

採取した痰を「培地」という栄養分が含まれたプレートに塗り、細菌が発育しやすい温度で一定時間培養します。細菌が存在すれば、培地上でコロニーと呼ばれる集落を形成します。

そのコロニーの形や色、顕微鏡での観察、生化学的な性質を調べることで、細菌の種類を同定します。

さらに、どの抗菌薬がその細菌に効くかを調べる「薬剤感受性試験」も同時に行うことが多いです。これにより、耐性菌の問題を避け、適切な薬剤選択が可能になります。

検査で特定できる主な細菌

咳や肺炎の原因となる細菌は多岐にわたります。年齢や基礎疾患の有無によっても原因菌の種類は異なります。

咳の原因となりうる主な細菌

| 細菌名 | 関連する主な病気 | 特徴 |

|---|---|---|

| 肺炎球菌 | 市中肺炎、気管支炎 | 高齢者や小児の肺炎の主要な原因菌 |

| インフルエンザ菌 | 肺炎、気管支炎、COPDの増悪 | 特に喫煙者に感染しやすい |

| マイコプラズマ | 非定型肺炎 | 若年層に多く、乾いた咳が長く続く |

| 百日咳菌 | 百日咳 | 特徴的な激しい咳発作(レプリーゼ) |

痰(たん)の正しい採取方法

検査の精度は、検体の質に大きく左右されます。口の中の常在菌が混入すると、正確な結果が得られません。唾液ではなく、肺や気管支から出た痰を採取することが重要です。

質の良い痰を採取する手順

- 起床後すぐ、食事や歯磨きの前に行う

- まず水で数回うがいをして口の中を清潔にする

- 深呼吸を2〜3回繰り返し、強く咳き込んで痰を出す

- 出た痰を直接、渡された容器に入れる

自分で痰を出すのが難しい場合は、ネブライザーで生理食塩水を吸入して痰を出しやすくしたり、細い管を鼻から入れて吸引したりする方法もあります。

検査結果が出るまでの期間

細菌を培養して同定し、薬剤感受性試験まで行うには時間が必要です。通常、結果が判明するまでに3日から7日程度かかります。

そのため、結果を待つ間は、推定される原因菌に効果が期待できる抗菌薬で治療を開始し、結果が判明した時点で見直すという方法がとられます。

血液学的検査(血液検査)

血液検査は、体の中で何が起きているかを知るための重要な手がかりを提供します。

採血によって得られた血液から、炎症の有無や程度、アレルギーの可能性、貧血の有無、全身の栄養状態などを総合的に評価します。咳の原因を探る上で、全身状態を把握するために広く行われる検査です。

血液検査で調べる項目

咳の診断に関連して調べる項目は多岐にわたります。白血球数やCRP(C反応性タンパク)で感染症や炎症の程度を評価し、アレルギーが疑われる場合はIgE抗体や好酸球数などを調べます。

咳の診断で参考にする主な血液検査項目

| 分類 | 主な検査項目 | 何を示唆するか |

|---|---|---|

| 炎症反応 | 白血球数、CRP、赤沈 | 細菌感染症、全身性の炎症 |

| アレルギー関連 | 好酸球数、総IgE抗体、特異的IgE抗体 | アレルギー性鼻炎、咳喘息、気管支喘息 |

| ウイルス・非定型菌 | 各種抗体価(ペア血清) | マイコプラズマ、クラミジア、ウイルス感染 |

炎症反応からわかること

体内に細菌などの異物が侵入したり、組織が損傷したりすると、体は防御反応として炎症を起こします。血液検査では、この炎症の有無と強さを数値で確認できます。

白血球は、細菌と戦う兵隊のような細胞で、細菌感染症では数が増加します。CRPは、炎症や組織の破壊が起きると肝臓で作られるタンパク質で、炎症の鋭敏な指標となります。

これらの数値が高い場合、細菌による肺炎や気管支炎の可能性を考えます。

アレルギー反応の有無を調べる検査

長引く咳の原因として、咳喘息やアトピー咳嗽など、アレルギーが関与している場合があります。

血液中の「好酸球」という種類の白血球が増加している場合や、「IgE抗体」というアレルギー反応に関わるタンパク質の数値が高い場合は、アレルギー性の病気を疑います。

さらに、何に対するアレルギーなのかを特定するために、ダニ、ハウスダスト、スギ花粉、ペットのフケなど、特定のアレルゲンに対する「特異的IgE抗体」を測定することもあります。

検査前の食事や飲水について

咳の診断を目的とした一般的な血液検査では、炎症反応やアレルギー項目が中心となるため、多くの場合、食事の制限は必要ありません。水やお茶などの水分摂取も問題ありません。

ただし、血糖値や中性脂肪など、食事の影響を受ける項目を同時に調べる場合は、絶食の指示が出ることがあります。採血前には、医師や看護師の指示を必ず確認してください。

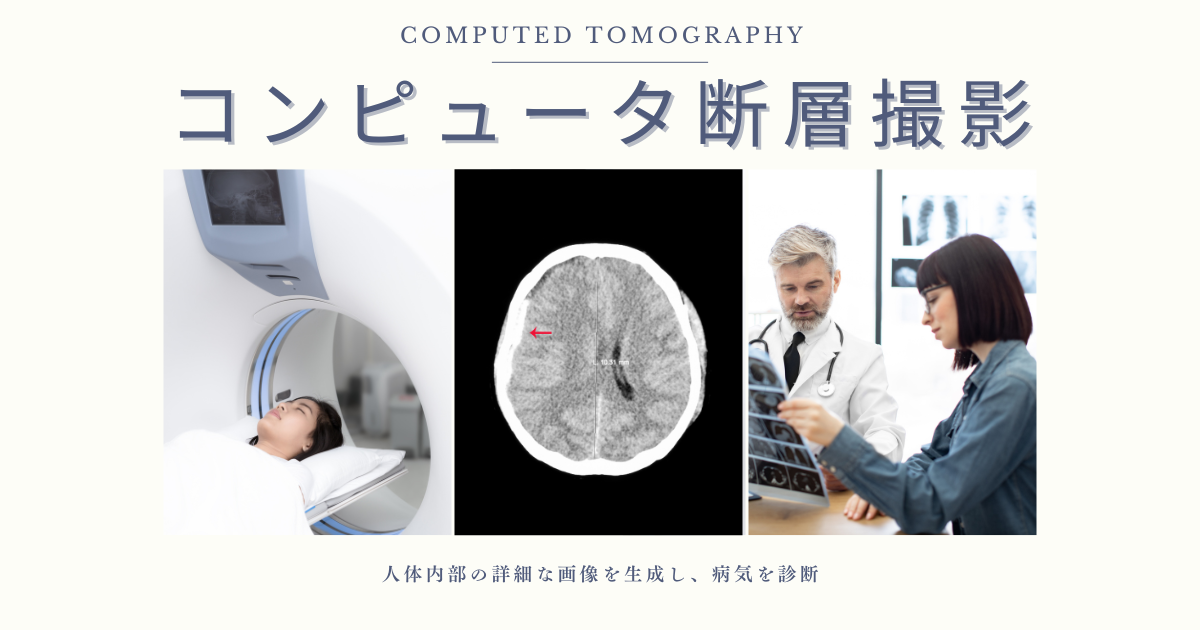

コンピュータ断層撮影(CT検査)

CT(Computed Tomography)検査は、X線とコンピュータを組み合わせて、体の内部を詳細な断面像(輪切りの画像)として描き出す検査です。

通常のX線検査では見つけにくい小さな病変や、心臓や骨の裏側に隠れた病変を明確に捉えることができます。長引く咳の原因精査や、X線検査で異常が疑われた場合の精密検査として行われます。

CT検査とは

検査は、大きなリング状の装置の寝台に仰向けになり、装置の中を通過しながら行います。撮影中はX線が体の周りを回転しながら照射され、得られた情報をコンピュータが処理して画像を作成します。

高分解能CT(HRCT)という撮影方法を用いると、肺の細かな構造(間質)をより鮮明に描出でき、間質性肺炎などの診断に非常に有用です。

CT検査とX線検査の違い

X線検査が二次元の影絵であるのに対し、CT検査は三次元の立体的な情報を得られるのが最大の違いです。これにより、病変の正確な位置、大きさ、形状、内部の性状などを詳しく評価できます。

CT検査とX線検査の比較

| 項目 | CT検査 | X線検査(レントゲン) |

|---|---|---|

| 画像の性質 | 体の断面(輪切り)像 | 平面的な影絵 |

| 解像度・情報量 | 非常に高い | 比較的低い |

| 被ばく線量 | X線検査より多い | 少ない |

CT検査でわかる病気

CT検査は、咳の原因となる様々な呼吸器疾患の診断に威力を発揮します。特に、肺がんの早期発見や、気管支拡張症、間質性肺炎などの診断には欠かせない検査です。

CT検査が診断に有用な主な病気

- 肺がん(特に早期の小さなもの)

- 間質性肺炎(肺が硬くなる病気)

- 気管支拡張症(気管支が異常に広がる病気)

- 肺塞栓症(肺の血管が詰まる病気)

- 非結核性抗酸菌症

造影剤を使用する場合

より詳しく調べるために、ヨード造影剤という薬を腕の静脈から注射しながら撮影することがあります。

造影剤を使用すると、血管や血流の豊富な組織が白く強調されて写るため、病変の性質をより詳しく評価できます。例えば、肺がんの診断や、肺塞栓症の診断には造影CTが重要です。

造影剤を使用する際は、アレルギー歴や腎機能の確認が必要で、検査後に体から薬を排出するために水分を多めに摂るよう指示されます。

※咳(せき)の検査にMRIは使用しませんのでMRIは解説から除外しております

よくある質問

咳の検査に保険は適用されますか?

医師が病気の診断のために必要と判断した検査は、すべて健康保険の適用対象となります。

診察の結果、医師が特定の病気を疑い、その診断を確定するために行うX線検査や血液検査、CT検査などは保険診療の範囲内です。

ただし、人間ドックなど、症状がなく予防的に行われる検査は自費診療となります。

子供でも同じ検査を受けられますか?

多くの検査は子供でも受けることが可能です。ただし、検査の種類によっては、子供の協力度や安全性を考慮して実施を判断します。

例えば、肺機能検査は、指示通りに呼吸をすることが難しい低年齢の子供では正確な測定が困難です。

CTやMRI検査では、検査中に動かないことが重要なため、必要に応じて眠くなる薬を使用して検査を行うこともあります。

検査結果はいつ頃わかりますか?

検査の種類によって結果が出るまでの時間は異なります。結果説明のタイミングは医療機関の方針によっても変わります。

各検査の結果判明までの目安

| 検査名 | 結果判明までの一般的な期間 |

|---|---|

| X線検査(レントゲン) | 通常は当日 |

| 肺機能検査 | 通常は当日 |

| 血液検査 | 項目により当日〜数日 |

| 一般細菌検査 | 3日〜7日程度 |

| CT・MRI検査 | 専門医の読影を経て数日後(緊急時は当日) |

複数の検査を同日に行うことは可能ですか?

はい、可能です。診察、X線検査、血液検査、肺機能検査などは、多くの場合、同じ日にまとめて行うことができます。

CT検査なども、医療機関の設備や予約状況によっては当日に行える場合があります。医師が診断のために必要と判断すれば、効率的に検査を進めるために、複数の検査を組み合わせて計画します。

以上