新しく薬を飲み始めてから、乾いた咳が続くようになったと感じていませんか。その咳は、もしかすると薬の副作用による「薬剤性の咳」かもしれません。

薬剤性の咳は、特定の薬を服用することで引き起こされる咳で、風邪や他の呼吸器の病気とは異なる特徴を持ちます。

この記事では、薬剤性の咳の原因、特徴的な症状、疑わしい場合の対処法、そして医療機関での診断や治療について、詳しく解説します。

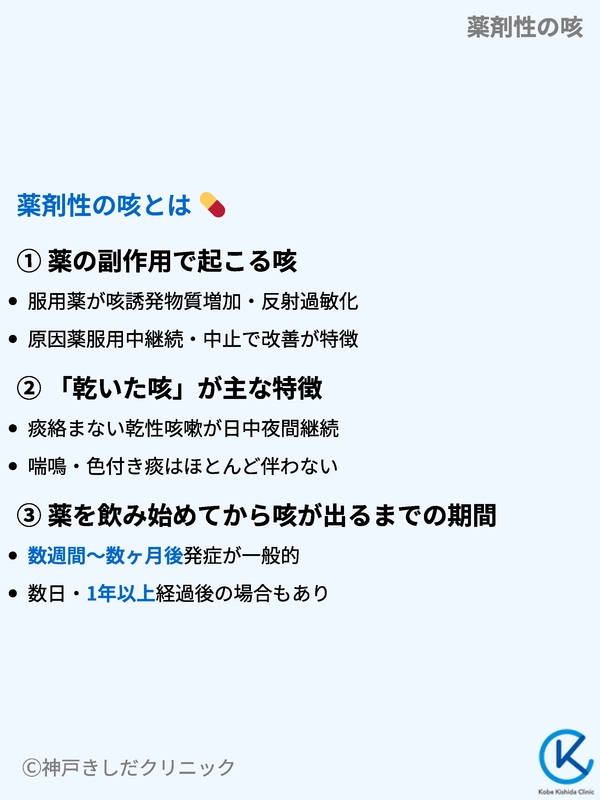

薬剤性の咳とは

薬剤性の咳は、治療のために服用している薬が原因で起こる副作用の一つです。原因となる薬を服用している限り咳が続き、中止すると改善するのが大きな特徴です。

他の病気と見分けるのが難しい場合もありますが、いくつかの特徴を知ることで、早期の発見につながります。

薬の副作用で起こる咳

私たちの体は、さまざまな薬に対して多様な反応を示します。その中で、一部の薬は咳を引き起こす作用を持ちます。

これはアレルギー反応とは異なり、薬の成分が体内で作用する中で、咳を誘発する物質を増やしたり、咳の反射を過敏にしたりすることで起こります。

誰にでも起こる可能性がある副作用であり、薬を飲んでいる方であれば注意が必要です。

「乾いた咳」が主な特徴

薬剤性の咳の最も代表的な症状は、「コンコン」「コホコホ」といった痰の絡まない乾いた咳(乾性咳嗽)です。

風邪のときのようなゼーゼー、ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)や、色のついた痰を伴うことはほとんどありません。この乾いた咳が、日中・夜間を問わず続くことがあります。

薬を飲み始めてから咳が出るまでの期間

咳が出始めるまでの期間は、原因となる薬の種類によって大きく異なります。数週間から数ヶ月後に始まることが一般的ですが、中には数日や、1年以上経ってから症状が現れるケースもあります。

薬を飲み始めてすぐではないからといって、薬剤性の咳の可能性を否定することはできません。

主な原因薬と咳発症までの期間の目安

| 薬の種類 | 主な用途 | 咳発症までの期間(目安) |

|---|---|---|

| ACE阻害薬 | 高血圧、心不全 | 数週間~6ヶ月 |

| β遮断薬 | 高血圧、狭心症、頻脈 | 数週間~数ヶ月 |

| 抗がん剤 | がん治療 | 投与後数日~数週間 |

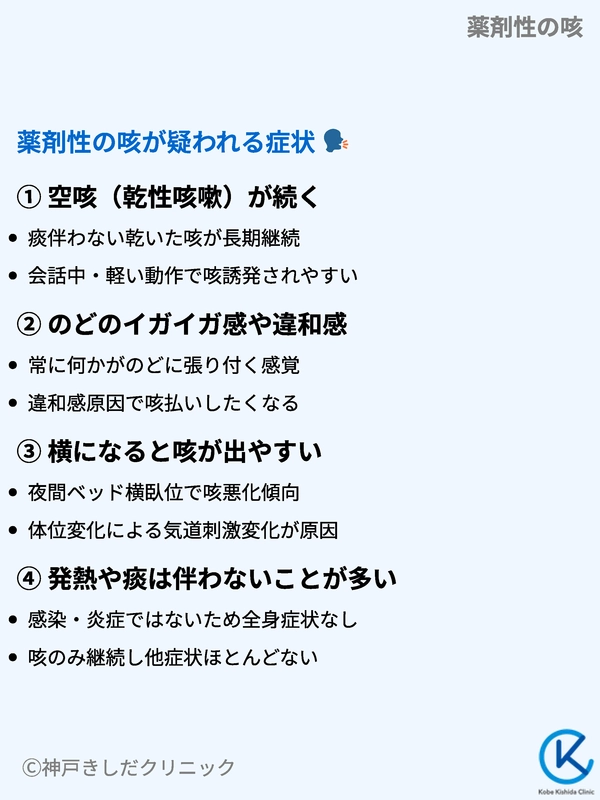

薬剤性の咳が疑われる症状

薬剤性の咳には、風邪や他の呼吸器疾患とは異なるいくつかの特徴的な症状があります。これらのサインに気づくことが、原因を特定する上で重要になります。

空咳(乾性咳嗽)が続く

前述の通り、痰を伴わない乾いた咳が長く続くのが最も多い症状です。一度咳き込むとなかなか止まらないこともあります。会話中や、少し動いただけで咳が誘発されることも少なくありません。

のどのイガイガ感や違和感

咳だけでなく、のどにかゆみやイガイガするような不快感を伴うことがあります。常に何かがのどに張り付いているような感覚を訴える方もいます。

この違和感が原因で、咳払いをしたくなることも特徴の一つです。

横になると咳が出やすい

特に夜、ベッドに入って横になると咳がひどくなる傾向があります。これは体位の変化によって気道への刺激が変わり、咳が出やすくなるためと考えられています。

睡眠が妨げられ、日中の活動に影響を及ぼすこともあります。

薬剤性の咳と風邪の症状比較

| 症状 | 薬剤性の咳 | 一般的な風邪 |

|---|---|---|

| 咳の種類 | 乾いた咳(空咳) | 初期は乾いた咳、後に湿った咳 |

| 痰 | ほとんどない | 黄色や緑色の痰が出ることがある |

| 発熱 | 通常はない | 発熱を伴うことが多い |

発熱や痰は伴わないことが多い

薬剤性の咳は、体内で炎症や感染が起きているわけではないため、基本的に発熱、鼻水、のどの痛み、倦怠感といった風邪のような全身症状は見られません。

咳以外の症状がほとんどないのに、咳だけが長く続く場合は、薬剤性の咳を疑う一つの手がかりとなります。

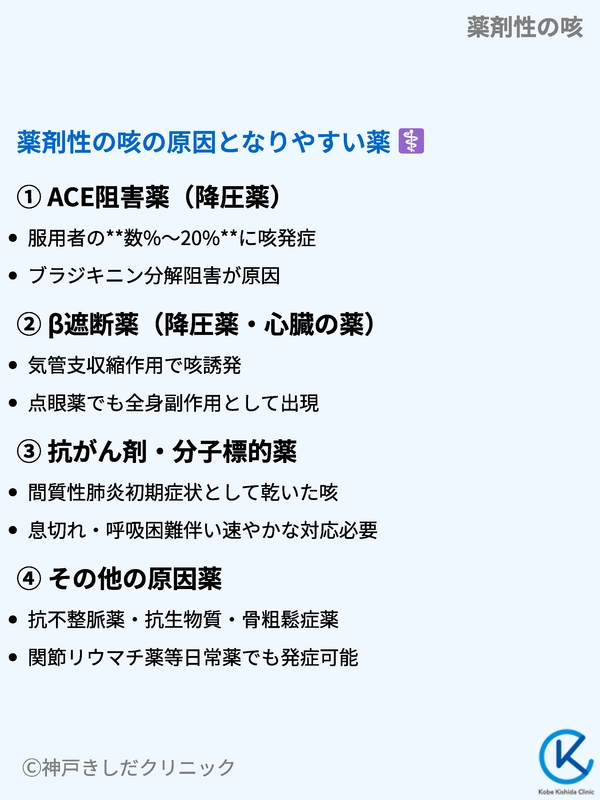

薬剤性の咳の原因となりやすい薬

咳を引き起こす可能性のある薬は多岐にわたりますが、特に頻度が高いとされる薬がいくつか存在します。ご自身が服用している薬が該当しないか、確認してみることも大切です。

ACE阻害薬(降圧薬)

薬剤性の咳の原因として最も有名なのが、ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)という種類の高血圧治療薬です。この薬を服用している人のうち、数%から20%程度に咳が発症すると報告されています。

咳を誘発するブラジキニンという物質の分解を妨げることが原因と考えられています。

代表的なACE阻害薬

| 一般名(成分名) | 主な商品名 |

|---|---|

| エナラプリルマレイン酸塩 | レニベース |

| イミダプリル塩酸塩 | タナトリル |

| リシノプリル水和物 | ロンゲス、ゼストリル |

β遮断薬(降圧薬・心臓の薬)

β遮断薬も、高血圧や狭心症、不整脈などの治療に用いられる薬ですが、副作用として咳が出ることがあります。

この薬は気管支を収縮させる作用を持つため、特に喘息の素因がある方では咳が誘発されやすくなります。

点眼薬として緑内障治療に用いる場合でも、全身的な副作用として咳が出ることがあるため注意が必要です。

代表的なβ遮断薬

| 一般名(成分名) | 主な用途 |

|---|---|

| ビソプロロールフマル酸塩 | メインテート |

| カルベジロール | アーチスト |

| チモロールマレイン酸塩 | チモプトール(点眼薬) |

抗がん剤・分子標的薬

一部の抗がん剤や分子標的薬も、副作用として間質性肺炎を引き起こし、その初期症状として乾いた咳が現れることがあります。この場合は、息切れや呼吸困難を伴うことが多く、速やかな対応が必要です。

治療を受けている方は、咳が出始めたらすぐに担当医に相談することが重要です。

- ゲフィチニブ

- エルロチニブ

- ブレオマイシン

- ニボルマブ

その他の原因薬

上記以外にも、さまざまな薬が咳の原因となる可能性があります。抗不整脈薬、抗生物質、骨粗しょう症治療薬、関節リウマチ治療薬など、日常的に使われる多くの薬にそのリスクが潜んでいます。

何か薬を飲み始めてから咳が気になりだした場合は、どんな薬でも可能性を考えることが大切です。

咳を引き起こす可能性のあるその他の薬

| 薬の分類 | 代表的な薬の例(一般名) |

|---|---|

| 抗不整脈薬 | アンピオダロン |

| 関節リウマチ治療薬 | メトトレキサート、サラゾスルファピリジン |

| 骨粗しょう症治療薬 | アレンドロン酸(服用方法に注意が必要) |

他の病気による咳との見分け方

長引く咳の原因は薬剤性以外にもさまざまです。正確な判断は医師が行いますが、ご自身の症状を整理するために、他の代表的な病気との違いを知っておくと役立ちます。

風邪や気管支炎との違い

風邪や急性気管支炎はウイルスなどの感染が原因で、咳のほかに発熱、鼻水、のどの痛み、痰、全身の倦怠感などを伴うことが一般的です。これらの症状は通常1〜2週間で改善します。

一方、薬剤性の咳は全身症状を伴わず、原因薬を飲み続ける限り咳が続くのが特徴です。

咳喘息やアトピー咳嗽との比較

咳喘息は、喘鳴を伴わないものの、気道の過敏性が高まって咳が長く続く病気です。特に夜間から早朝にかけて、また寒暖差や会話などで咳が悪化しやすい傾向があります。

アトピー咳嗽は、アレルギー素因のある人に多く見られ、のどのイガイガ感を伴う乾いた咳が特徴です。これらの病気は、気管支拡張薬やステロイド薬が有効である点で、薬剤性の咳と区別されます。

感染後咳嗽との関連性

風邪などの呼吸器感染症が治った後も、咳だけが3週間以上にわたって続く状態を感染後咳嗽と呼びます。

咳が長引く点は薬剤性の咳と似ていますが、発症のきっかけが感染症であるという明確な違いがあります。

診断に役立つ情報

薬剤性の咳を診断する上で、患者さんからの情報が最も重要な手がかりになります。いつから咳が出始めたか、どんな薬をいつから飲み始めたか、といった時系列の情報が診断の鍵を握ります。

主な咳の病気との特徴比較

| 病名 | 咳の特徴 | 主な随伴症状 |

|---|---|---|

| 薬剤性の咳 | 乾いた咳 | のどの違和感(全身症状は少ない) |

| 咳喘息 | 夜間・早朝に多い乾いた咳 | 喘鳴はないが、季節の変わり目に悪化 |

| アトピー咳嗽 | のどのイガイガ感を伴う乾いた咳 | アレルギー素因(花粉症など) |

薬剤性の咳が気になったときの対処法

「もしかして、この咳は薬のせいかもしれない」と感じたとき、どのように行動すればよいのでしょうか。自己判断で行動する前に、知っておくべき重要なポイントがあります。

自己判断で薬をやめない

最も大切なことは、ご自身の判断で薬の服用を中止しないことです。咳の原因となっている可能性のある薬は、高血圧や心臓病など、体の状態をコントロールするために重要な役割を担っている場合がほとんどです。

急にやめてしまうと、元の病気が悪化し、深刻な事態を招く危険性があります。必ず医師や薬剤師の指示に従ってください。

医師や薬剤師に相談する重要性

咳が続く場合や、薬剤性の咳が疑われる場合は、ためらわずに薬を処方した医師、またはかかりつけの薬剤師に相談してください。専門家が症状と服用中の薬との関連性を評価し、適切なアドバイスをします。

相談することで、原因の特定が早まり、不要な検査や治療を避けることにもつながります。

相談時に伝えるべきこと

医療機関を受診する際や薬剤師に相談する際には、以下の情報を整理して伝えると、よりスムーズに状況を理解してもらえます。お薬手帳を持参することは非常に有効です。

- いつから咳が出始めたか

- どのような咳か(乾いているか、痰が絡むか)

- 咳が出やすい時間帯や状況

- 現在服用しているすべての薬の名前(処方薬、市販薬、サプリメントを含む)

- 咳以外の症状の有無

医療機関での診断と治療の流れ

医師に相談した後、どのような流れで診断が進み、治療が行われるのかを解説します。全体の流れを知っておくことで、安心して受診できるでしょう。

問診で確認する内容

診断において最も重視されるのが問診です。医師は、前述の「相談時に伝えるべきこと」で挙げた項目を中心に、詳しく症状や生活背景について質問します。

服用している薬と咳が出始めた時期の関連性を丁寧に確認し、薬剤性の咳の可能性を探ります。

診断のための検査

問診で薬剤性の咳が強く疑われる場合、特別な検査を行わずに診断することもあります。しかし、他の病気の可能性を排除するために、胸部X線検査や血液検査、呼吸機能検査などを行うこともあります。

これは、肺炎や肺がん、喘息といった他の重大な病気を見逃さないために重要です。

診断に用いられることがある検査

| 検査名 | 目的 | わかること |

|---|---|---|

| 胸部X線検査 | 肺の状態を確認する | 肺炎や肺がん、心不全などの有無 |

| 血液検査 | 体内の炎症反応などを調べる | 感染症やアレルギーの可能性 |

| 呼吸機能検査 | 気道の状態を調べる | 喘息などの気道が狭くなる病気の有無 |

原因薬の中止または変更

薬剤性の咳であると診断された場合、最も根本的な治療は原因となっている薬を中止することです。医師は、患者さんの病状を考慮しながら、影響の少ない別の薬への変更を検討します。

例えば、ACE阻害薬が原因であれば、咳の副作用が少ないARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)という種類の薬に変更することが一般的です。

- 原因薬の中止

- 作用の異なる代替薬への変更

- 用量の調整

咳を和らげるための対症療法

原因薬を中止・変更しても、咳がすぐに治まらないこともあります。咳の症状が改善するまでの間、生活に支障が出るような場合は、咳を鎮めるための薬(鎮咳薬)が処方されることがあります。

ただし、これはあくまで一時的な対処であり、原因薬への対応が治療の中心であることに変わりはありません。

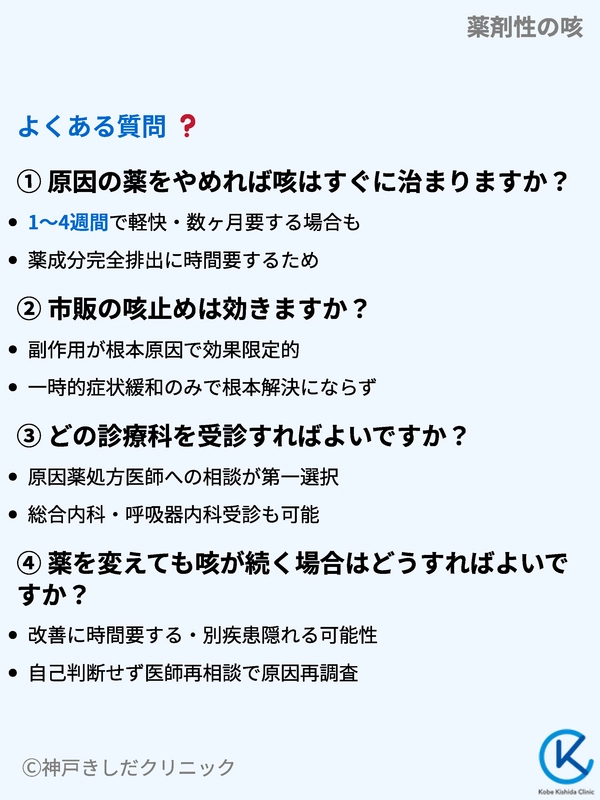

よくある質問

最後に、薬剤性の咳に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。

- Q原因の薬をやめれば咳はすぐに治まりますか?

- A

原因薬を中止してから咳が改善するまでの期間には個人差があります。多くの場合、1週間から4週間程度で咳は軽快しますが、中には数ヶ月かかることもあります。

薬の成分が体から完全に排出されるまでに時間がかかるためです。しばらく様子を見ても改善しない場合は、再度医師に相談してください。

- Q市販の咳止めは効きますか?

- A

薬剤性の咳の根本的な原因は薬の副作用にあるため、市販の咳止め薬の効果は限定的です。一時的に症状が和らぐことはあるかもしれませんが、根本的な解決にはなりません。

まずは原因を特定することが先決ですので、市販薬に頼る前に医療機関を受診することを推奨します。

- Qどの診療科を受診すればよいですか?

- A

まずは、原因として疑われる薬を処方した主治医に相談するのが第一選択です。内科や循環器内科、あるいはかかりつけ医などが該当します。

もし、どの科にかかればよいか分からない場合は、総合内科や呼吸器内科を受診するのもよいでしょう。お薬手帳を必ず持参してください。

受診する診療科の目安

状況 推奨される診療科 持参するもの 原因薬を処方した医師がわかる その薬を処方した主治医 お薬手帳、症状のメモ どこで相談すればよいか不明 総合内科、呼吸器内科 お薬手帳、症状のメモ まずは気軽に相談したい かかりつけの薬局の薬剤師 お薬手帳

- Q薬を変えても咳が続く場合はどうすればよいですか?

- A

薬を変更しても咳が改善しない場合、いくつかの可能性が考えられます。一つは、咳の改善にまだ時間がかかっているという可能性です。

もう一つは、薬剤性の咳ではなく、別の病気が隠れている可能性です。あるいは、変更後の薬が原因となっている可能性もゼロではありません。

症状が続く場合は、自己判断せずに必ず医師に再相談し、改めて原因を調べてもらうことが大切です。

以上