長引く咳の原因が、風邪や気管支の問題だけにあるとは限りません。

特に、食後や横になったときに咳が出やすい、胸やけやのどの違和感を伴う場合、その咳は「胃食道逆流症(GERD)」による胃酸の逆流が原因かもしれません。

この病気は、胃の内容物が食道に逆流することで、咳をはじめとする様々な症状を引き起こします。

この記事では、胃食道逆流症と咳の関わり、その原因、ご自身でできる対策、そして医療機関での検査や治療について、詳しく解説していきます。

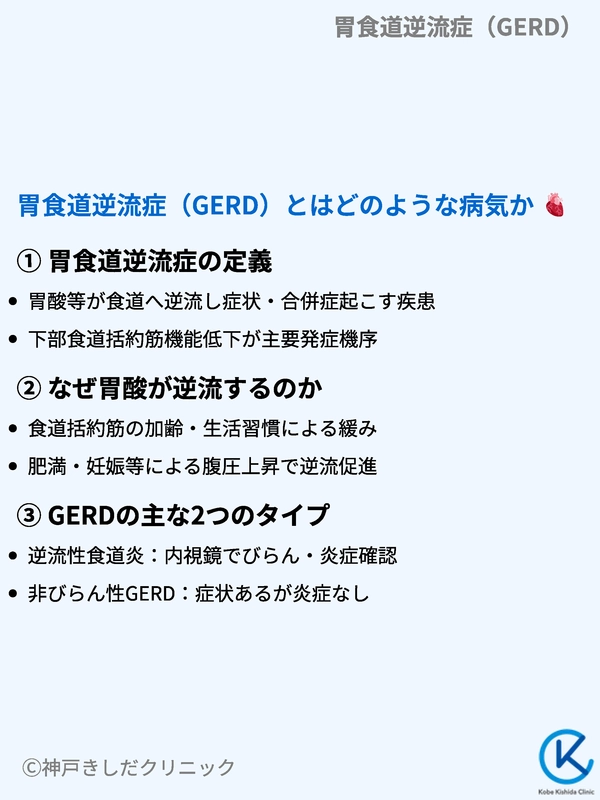

胃食道逆流症(GERD)とはどのような病気か

胃食道逆流症(Gastroesophageal Reflux Disease、略してGERD)は、胃の中で食物の消化を助ける胃酸などが、食道へ逆流してしまうことで起こる病気です。

私たちの体には、胃と食道のつなぎ目に「下部食道括約筋(かぶしょくどうかつやくきん)」という筋肉があり、これが門のように働くことで、胃の内容物が食道へ戻らないように防いでいます。

しかし、この筋肉の働きが何らかの理由で弱まったり、胃の中の圧力が高まったりすると、胃酸が食道を傷つけ、不快な症状を引き起こします。

胃食道逆流症の定義

胃食道逆流症は、単に胃酸が逆流する現象(胃食道逆流)だけを指すのではありません。

その逆流によって、胸やけなどの不快な症状を感じたり、食道の粘膜がただれる「逆流性食道炎」のような合併症が起きたりする状態をまとめて「胃食道逆流症(GERD)」と呼びます。

症状はあるものの、内視鏡検査では食道に炎症が見られない「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」も、この病気に含まれます。つまり、自覚症状が診断の大きな手がかりとなります。

なぜ胃酸が逆流するのか

胃酸逆流の主な原因は、前述した下部食道括約筋の機能低下です。この筋肉は、食事を飲み込むとき以外は固く閉じていますが、加齢や食生活、生活習慣などによって緩みやすくなります。

また、肥満や妊娠、体を締め付ける服装などで腹圧(お腹の中の圧力)が上昇すると、胃が圧迫されて内容物が食道へ押し出されやすくなります。

食道が本来あるべき位置からずれてしまう「食道裂孔ヘルニア」も、逆流の大きな原因の一つです。

下部食道括約筋を緩める要因

| 要因の種類 | 具体例 | 簡単な説明 |

|---|---|---|

| 食事内容 | 高脂肪食、チョコレート、アルコール | 消化に時間がかかり、胃酸の分泌を増やしたり、筋肉を直接緩めたりする。 |

| 生活習慣 | 喫煙、過度のストレス | 喫煙は括約筋の機能を低下させ、ストレスは胃酸分泌をコントロールする自律神経を乱す。 |

| 身体的要因 | 加齢、食道裂孔ヘルニア | 加齢により筋力が低下したり、食道の構造的な問題が逆流を引き起こしたりする。 |

GERDの主な2つのタイプ

胃食道逆流症(GERD)は、内視鏡で食道の状態を確認した際の結果によって、大きく2つのタイプに分けられます。どちらのタイプでも、胸やけや咳といった症状が現れる可能性があります。

一つは「逆流性食道炎」です。これは、逆流した胃酸によって食道の粘膜に「びらん」と呼ばれるただれや炎症が起きている状態を指します。

もう一つは「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」で、胸やけなどの症状があるにもかかわらず、内視鏡検査では食道に目立った炎症が見られないタイプです。

日本人ではこのNERDの割合が多いともいわれています。症状の原因として、食道の知覚が過敏になっていることなどが考えられています。

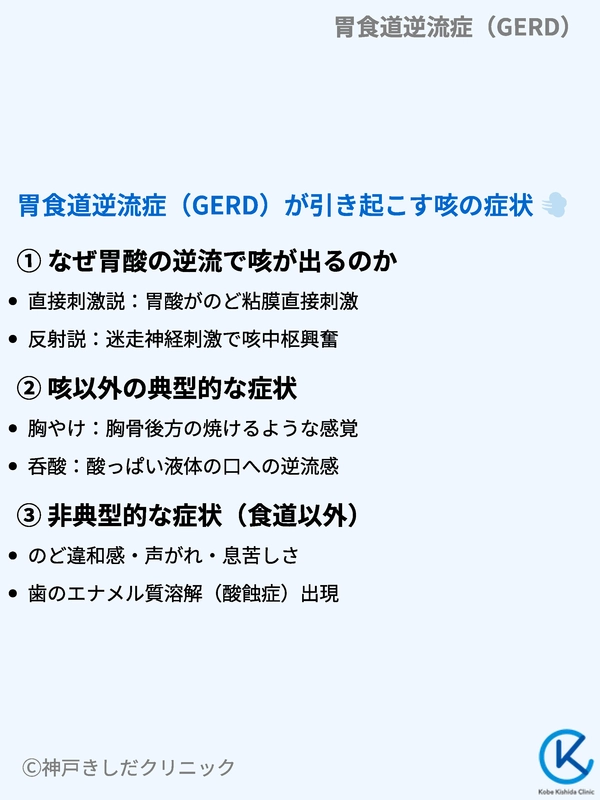

胃食道逆流症(GERD)が引き起こす咳の症状

胃食道逆流症の症状といえば胸やけが有名ですが、「長引く咳」も重要なサインの一つです。

風邪薬を飲んでも改善しない、特に夜間や早朝、食後に咳き込むことが多い場合、GERDが関係している可能性を考える必要があります。

このような咳は「胃食道逆流による咳(GERC)」と呼ばれ、慢性的な咳の原因のなかで少なくない割合を占めます。

なぜ胃酸の逆流で咳が出るのか

胃酸の逆流が咳を引き起こす理由は、主に2つ考えられています。一つは「直接刺激説」です。

これは、逆流した胃酸や胃の内容物が、のど(咽頭・喉頭)まで達し、その粘膜を直接刺激することで咳反射が起こるというものです。

就寝中に無意識のうちに微量の胃酸を気管に誤嚥(ごえん)してしまうこともあります。

もう一つは「反射説」です。これは、食道の下部に逆流した胃酸が、そこにある迷走神経という神経を刺激し、その信号が脳を経由して咳中枢を興奮させることで、反射的に咳が誘発されるという考え方です。

この場合、胃酸が直接のどまで達していなくても咳が起こります。

咳以外の典型的な症状

GERDの最も代表的な症状は、胸骨の後ろあたりが焼けるように感じる「胸やけ」です。また、酸っぱい液体や苦い液体が口の中までこみ上げてくる「呑酸(どんさん)」もよく見られます。

これらの症状は、特に食後や前かがみになったとき、横になったときに悪化しやすい傾向があります。

GERDの主な食道症状

| 症状名 | どのような症状か | 起こりやすいタイミング |

|---|---|---|

| 胸やけ | みぞおちの上あたりがチリチリ、ヒリヒリと焼けるような感覚。 | 食後、夜間、横になったとき。 |

| 呑酸 | 酸っぱい、または苦いものがのどや口まで上がってくる感覚。 | げっぷと同時に起こることが多い。 |

| 胸の痛み | 胸が締め付けられるような痛み。心臓の病気と間違われることもある。 | 食後や夜間に多い。 |

非典型的な症状(食道以外)

GERDは食道だけでなく、全身に様々な症状を引き起こすことがあります。これらは「食道外症状」と呼ばれ、咳もその一つです。

ほかにも、のどの違和感(イガイガする、何かが詰まった感じ)、声のかすれ(嗄声)、喘息のような息苦しさ、原因不明の歯のエナメル質が溶ける症状(酸蝕症)などが現れることがあります。

これらの症状が先行し、胸やけを自覚しない場合もあるため、診断が難しくなることもあります。

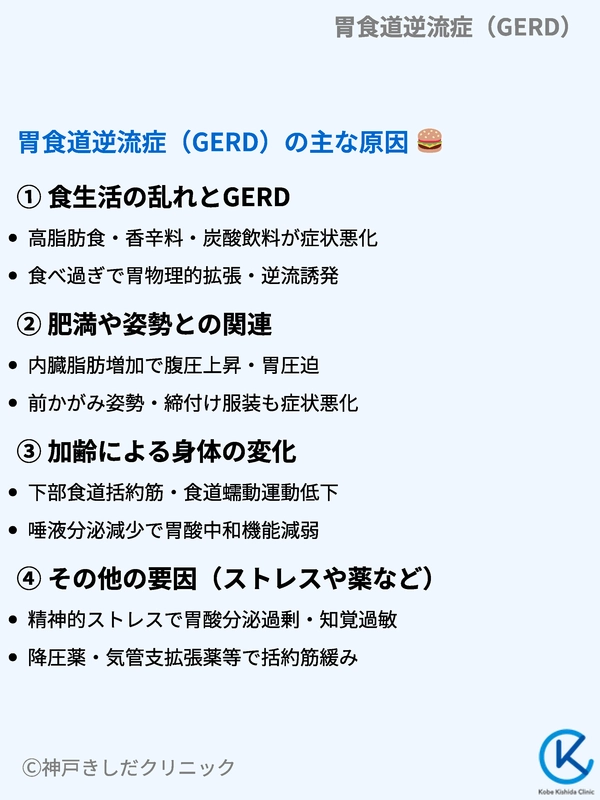

胃食道逆流症(GERD)の主な原因

胃食道逆流症は、単一の原因で発症するわけではなく、複数の要因が複雑に絡み合って起こります。

日々の生活習慣が大きく影響するため、ご自身の生活を振り返ることが、症状の改善に向けた第一歩となります。

食生活の乱れとGERD

現代の食生活は、GERDのリスクを高める要因を多く含んでいます。特に、脂肪分の多い食事は、消化に時間がかかるため胃の中に留まる時間が長くなり、胃酸の分泌も促進します。

さらに、下部食道括約筋を緩める作用もあるため、逆流が起こりやすくなります。香辛料の多い食事、柑橘類、チョコレート、炭酸飲料なども症状を悪化させることがあります。

また、食べ過ぎは胃を物理的に引き伸ばし、逆流を誘発します。

GERDの症状を悪化させやすい食品

| 食品の分類 | 具体例 | 理由 |

|---|---|---|

| 高脂肪食 | 揚げ物、脂身の多い肉、生クリーム | 胃での滞留時間が長く、下部食道括約筋を緩める。 |

| 刺激物 | 香辛料、柑橘類、コーヒー、炭酸飲料 | 胃酸の分泌を促進したり、食道粘膜を直接刺激したりする。 |

| 甘いもの | チョコレート、ケーキ、あんこ | 脂肪分や糖分が多く、下部食道括約筋を緩める作用がある。 |

肥満や姿勢との関連

体重の増加、特に内臓脂肪が増えるタイプの肥満は、腹圧を上昇させる大きな原因です。お腹の中の圧力が高まると、胃が常に圧迫された状態になり、内容物が食道へ押し返されやすくなります。

ベルトやコルセット、タイトな服装で腹部を締め付けることも同様に腹圧を上げ、逆流を引き起こします。

また、農作業やデスクワークで前かがみの姿勢を長時間続けたり、重いものを持ち上げたりする動作も、症状を悪化させる要因となります。猫背などの悪い姿勢も、胃を圧迫しやすいため注意が必要です。

加齢による身体の変化

年齢を重ねると、全身の筋力が自然と低下していきます。これには、胃と食道の境目にある下部食道括約筋も含まれます。この筋肉の締まりが悪くなることで、胃酸が逆流しやすくなります。

また、食道の蠕動(ぜんどう)運動(食物を胃へ送り込む動き)も弱まるため、一度逆流した胃酸が食道に留まりやすくなり、症状が長引く原因にもなります。

さらに、加齢に伴い唾液の分泌量が減ることも関係します。唾液には胃酸を中和する働きがあるため、唾液が少ないと食道の防御機能が低下します。

その他の要因(ストレスや薬など)

精神的なストレスもGERDと深く関わっています。ストレスは自律神経のバランスを乱し、胃酸の分泌を過剰にしたり、食道の知覚を過敏にしたりします。

これにより、わずかな逆流でも強い症状として感じてしまうことがあります。また、特定の薬の副作用として、下部食道括約筋が緩むことがあります。

- 高血圧の治療薬(一部のカルシウム拮抗薬など)

- 喘息の治療薬(一部の気管支拡張薬など)

- 心臓の病気の薬(硝酸薬など)

これらの薬を服用していて症状が気になる場合は、自己判断で中断せず、必ず処方した医師や薬剤師に相談してください。

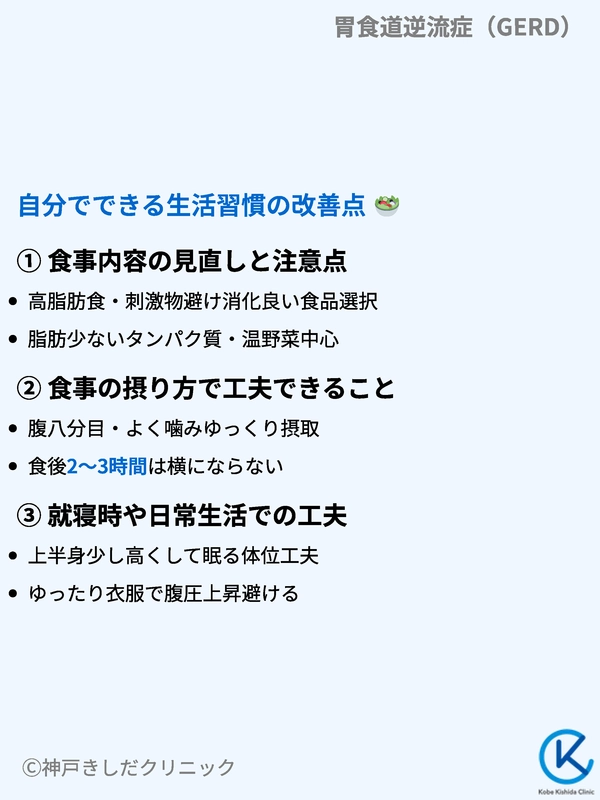

自分でできる生活習慣の改善点

胃食道逆流症(GERD)の治療において、薬物療法と並行して生活習慣を見直すことは非常に重要です。日々の少しの工夫が、症状の緩和に大きく貢献します。

ここでは、食事、姿勢、睡眠の3つの観点から、ご自身で取り組める改善点を紹介します。

食事内容の見直しと注意点

まず取り組みたいのが食事内容の改善です。

脂肪分の多い食事、例えば揚げ物や脂身の多い肉、バターや生クリームをふんだんに使った料理は、胃に長く留まり胃酸の分泌を増やすため、できるだけ避けるのが賢明です。

タンパク質は、脂肪の少ない鶏のささみや胸肉、魚、豆腐などから摂るように心がけましょう。

また、酸味の強い食品(柑橘類、酢の物)、極端に甘いもの、香辛料などの刺激物も、症状を悪化させることがあるため、摂りすぎに注意が必要です。

食事内容の改善ポイント

| 推奨される食品 | 控えるべき食品 | 理由 |

|---|---|---|

| 消化の良いタンパク質(鶏ささみ、白身魚、豆腐) | 高脂肪食(揚げ物、脂身の多い肉) | 胃もたれしにくく、下部食道括約筋への影響が少ない。 |

| 温野菜、おかゆ、うどん | 刺激物(香辛料、炭酸飲料、コーヒー) | 胃酸分泌を過度に促進せず、粘膜に優しい。 |

| バナナ、メロン | 酸度の高い果物(レモン、みかん) | 食道への直接的な刺激を避けるため。 |

食事の摂り方で工夫できること

何 を食べるかだけでなく、どのように食べるかも大切です。一度にたくさん食べる「どか食い」は、胃を大きく膨らませて逆流の原因になります。

食事は腹八分目を心がけ、できれば1日3食を規則正しく摂るようにしましょう。早食いも空気を一緒に飲み込みやすく、胃が膨らむ原因になるため、よく噛んでゆっくり食べる習慣をつけましょう。

また、食後すぐに横になると、胃の入り口が食道と同じ高さになり、重力による逆流防止効果がなくなるため、最低でも食後2~3時間は横にならないように気をつけてください。

就寝時や日常生活での工夫

特に夜間の咳や胸やけに悩まされている方は、就寝時の姿勢を工夫すると症状が和らぐことがあります。完全に平らな状態で寝るのではなく、上半身を少し高くして眠るのが効果的です。

枕を高くするだけでは首が曲がるだけなので、背中のあたりから緩やかな傾斜がつくように、タオルケットやクッションを敷いたり、リクライニングベッドを利用したりすると良いでしょう。

市販の逆流性食道炎対策用の傾斜枕も役立ちます。日常生活では、お腹を締め付けるような服装を避け、ゆったりとした衣服を選ぶことも腹圧を上げないために重要です。

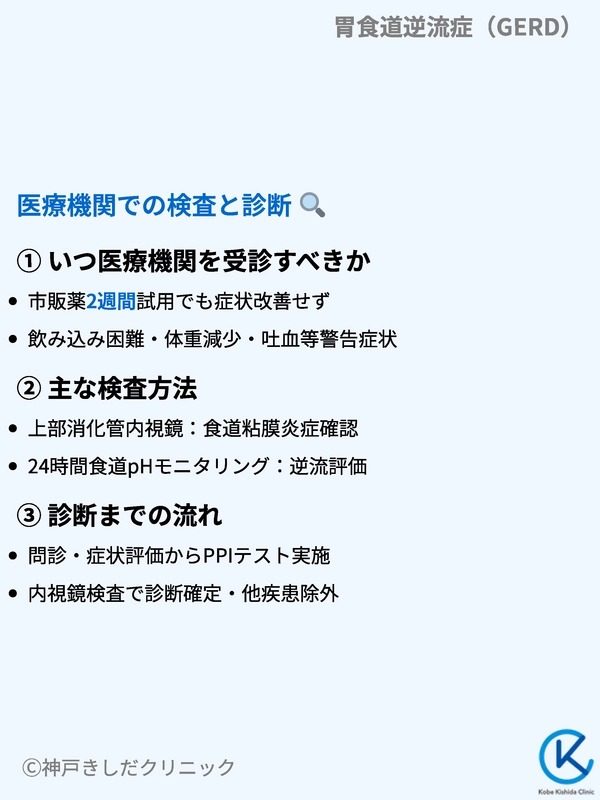

医療機関での検査と診断

生活習慣を改善しても症状が続く場合や、症状が重く日常生活に支障が出ている場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

特に、飲み込みにくさ、体重減少、吐血や黒い便(タール便)といった警告症状がある場合は、速やかに専門医に相談することが必要です。

いつ医療機関を受診すべきか

市販薬を2週間ほど試しても症状が改善しない、あるいは一度良くなってもすぐに再発を繰り返す場合は、受診の目安です。

特に、長引く咳が主な症状である場合、それが本当にGERDによるものなのか、あるいは喘息や他の呼吸器疾患が隠れていないかを見極めるためにも、専門的な診断が大切になります。

まずは、かかりつけ医や消化器内科、場合によっては耳鼻咽喉科に相談してみましょう。

受診を検討すべき症状

- 2週間以上続く胸やけや咳

- 食べ物がつかえる感じがする

- 理由なく体重が減っている

- 声がかすれる、のどの痛みが続く

主な検査方法

医療機関では、まず詳しい問診で症状の性質や頻度、生活習慣などを確認します。その上で、診断を確定するためにいくつかの検査を行います。

最も一般的に行われるのが「上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)」です。これにより、食道粘膜の炎症の有無や程度、食道裂孔ヘルニアの存在、さらには食道がんなどの重篤な病気がないかを確認できます。

咳などの食道外症状が中心の場合、逆流と症状の関連を調べるために「24時間食道pHモニタリング検査」を行うこともあります。

これは、細い管を鼻から食道に入れて、24時間の胃酸の逆流の様子を記録する検査です。

GERDの診断に用いられる主な検査

| 検査名 | 検査内容 | この検査でわかること |

|---|---|---|

| 上部消化管内視鏡検査 | 口や鼻から細いカメラを挿入し、食道・胃・十二指腸を直接観察する。 | 逆流性食道炎の有無、炎症の程度、食道裂孔ヘルニア、がんなどの病気の確認。 |

| 24時間食道pHモニタリング | 細いセンサーを食道内に留置し、24時間のpH(酸性度)を測定する。 | 胃酸逆流の頻度や時間帯、症状との関連性を客観的に評価する。 |

| PPIテスト | 胃酸分泌抑制薬(PPI)を一定期間服用し、症状が改善するかを見る診断的治療。 | 薬の効果があれば、症状の原因が胃酸逆流である可能性が高いと判断する。 |

診断までの流れ

多くの場合、まずは問診と症状の評価から始まります。典型的な胸やけや呑酸がある場合、PPIテストで治療と診断を同時に進めることもあります。

内視鏡検査は、診断を確定し他の病気を除外するために非常に有用な検査です。特に、50歳以上で初めて症状が出た場合や、警告症状がある場合には、積極的に実施を検討します。

これらの検査結果と症状を総合的に評価し、最終的な診断が下されます。

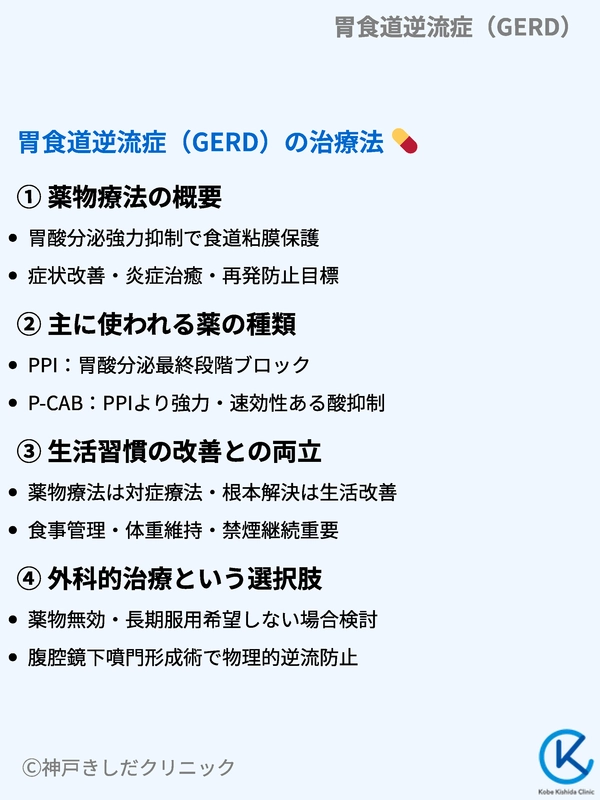

胃食道逆流症(GERD)の治療法

胃食道逆流症の治療は、「生活習慣の改善」と「薬物療法」が二つの大きな柱となります。ほとんどの場合、この二つを組み合わせることで症状は良好にコントロールできます。

目標は、症状を和らげ、食道の炎症を治し、再発を防いで良好な生活の質を維持することです。

薬物療法の概要

薬物療法の中心となるのは、胃酸の分泌を強力に抑える薬です。

胃酸の逆流そのものを止めるわけではありませんが、逆流する胃液の攻撃力を弱めることで、食道の粘膜を保護し、炎症を治癒させ、胸やけや咳などの症状を改善します。

治療効果は非常に高く、多くの方が薬の服用で症状の速やかな改善を実感します。ただし、自己判断で服用を中止すると再発しやすいため、医師の指示に従って服用を続けることが重要です。

主に使われる薬の種類

現在、GERD治療の第一選択薬は「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」です。これは胃酸分泌の最終段階をブロックすることで、強力かつ持続的に胃酸を抑えます。

PPIよりもさらに強力に酸分泌を抑制する「カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)」も登場し、治療の選択肢が広がっています。

その他、症状が軽い場合には「H2ブロッカー」が使われたり、食道の運動機能を改善する「消化管運動機能改善薬」や、粘膜を保護する「粘膜保護薬」、胃酸を中和する「制酸薬」などが補助的に用いられたりすることもあります。

GERD治療に用いられる主な薬剤

| 薬剤の種類 | 主な作用 | 特徴 |

|---|---|---|

| プロトンポンプ阻害薬(PPI) | 胃酸の産生を強力に抑制する。 | 治療の第一選択薬。効果発現に数日かかることがある。 |

| カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB) | PPIよりも速く、強力に胃酸分泌を抑制する。 | 効果が速やかで、食事の影響を受けにくい。 |

| H2ブロッカー | 胃酸の分泌を抑制する(PPIより作用は穏やか)。 | 軽症の場合や、夜間の酸逆流対策で使われることがある。 |

生活習慣の改善との両立

薬で症状が良くなっても、GERDの原因となる生活習慣がそのままであれば、薬をやめた途端に再発してしまう可能性が高いです。

薬物療法はあくまで対症療法であり、根本的な解決には生活習慣の見直しが欠かせません。

食事内容の管理、適正体重の維持、禁煙、アルコールを控えることなど、前述したセルフケアを根気強く続けることが、再発予防と薬からの離脱につながります。

治療は医師任せにせず、ご自身も積極的に参加するという意識が大切です。

外科的治療という選択肢

薬物療法や生活習慣の改善で十分な効果が得られない場合や、薬の長期服用を希望しない若年層の方、大きな食道裂孔ヘルニアがある場合などには、外科的治療が検討されることもあります。

最も一般的な手術は「腹腔鏡下噴門形成術(ふくくうきょうかふんもんけいせいじゅつ)」です。

これは、お腹に小さな穴をいくつか開け、そこからカメラや器具を挿入し、緩んだ食道と胃のつなぎ目を修復して逆流を物理的に防ぐ手術です。体への負担が少なく、入院期間も比較的短いのが特徴です。

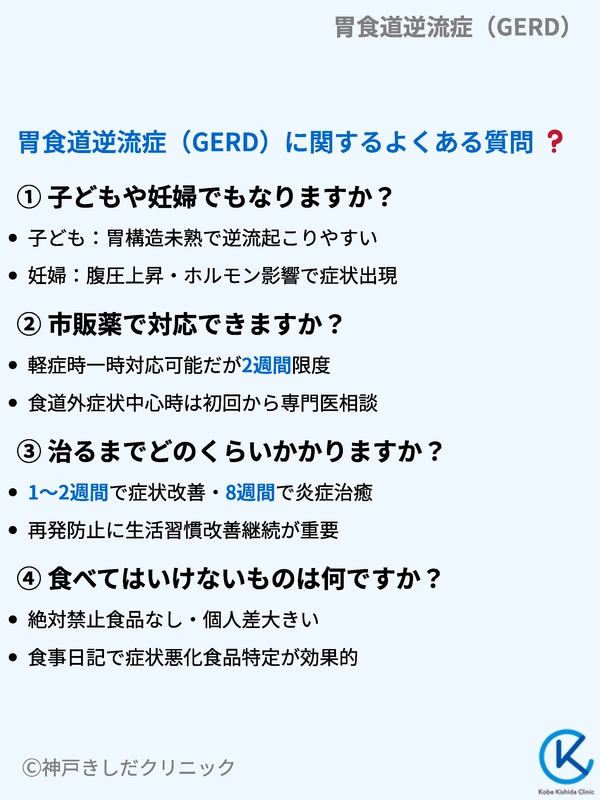

胃食道逆流症(GERD)に関するよくある質問

ここでは、胃食道逆流症に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q子どもや妊婦でもなりますか?

- A

はい、なります。子どもの場合、胃の構造が未熟なため逆流が起こりやすいことがあります。繰り返す嘔吐や体重増加不良、不機嫌などのサインが見られます。

妊婦さんの場合は、妊娠後期にお腹が大きくなることで腹圧が上昇したり、ホルモンの影響で下部食道括約筋が緩んだりするため、胸やけなどの症状が出やすくなります。

多くは出産後に自然と改善しますが、症状が辛い場合は、妊娠中でも使用できる薬がありますので、産婦人科医やかかりつけ医に相談してください。

- Q市販薬で対応できますか?

- A

症状が軽い場合、一時的な対応として市販薬を利用することは可能です。市販薬にもH2ブロッカーや一部のPPIが含まれるものがあります。

しかし、市販薬を2週間以上使用しても症状が改善しない場合や、使用をやめるとすぐに症状がぶり返す場合は、医療機関を受診してください。

咳やのどの違和感など、食道以外の症状が中心の場合は、自己判断せず、初めから専門医に相談することをお勧めします。

市販薬と処方薬の比較

項目 市販薬 医療用医薬品(処方薬) 入手方法 薬局・ドラッグストアで購入可能 医師の診察と処方せんが必要 特徴 比較的軽度の症状、一時的な使用を想定。 効果の高い薬剤や、長期的な管理に適した薬剤が選択可能。 注意点 長期連用は避け、改善しない場合は受診が必要。 医師の指示通りに服用し、定期的な診察を受けることが重要。

- Q治るまでどのくらいかかりますか?

- A

治療期間は、症状の重症度や食道炎の有無、生活習慣の改善への取り組み方によって個人差があります。

薬物療法を始めると、多くの場合1~2週間で症状の改善が見られ、8週間程度の服用で食道の炎症も治癒することが多いです。

しかし、GERDは再発しやすい病気でもあります。

症状がなくなったからといって自己判断で薬をやめず、医師と相談しながら、徐々に薬を減らしたり、症状が出たときだけ服用するオンデマンド療法に切り替えたりしていきます。

生活習慣の改善を継続することが、再発を防ぐ鍵となります。

- Q食べてはいけないものは何ですか?

- A

絶対に食べてはいけない、というものはありません。しかし、症状を悪化させやすい食品は存在します。

一般的に、高脂肪食、チョコレート、アルコール、コーヒー、炭酸飲料、柑橘類、香辛料の強い料理などが挙げられます。

ただし、症状の出方には個人差が大きいため、ご自身の経験から「これを食べると調子が悪くなる」という食品を見つけ、それを避けるようにするのが最も効果的です。

食事日記をつけて、症状との関連を記録してみるのも良い方法です。

以上