立て続けに出るくしゃみ、透明でサラサラした鼻水、そして朝になると特に気になる咳。このような症状が続いている場合、それは単なる風邪ではなく「アレルギー性鼻炎」かもしれません。

アレルギー性鼻炎は、多くの人が経験する身近な病気ですが、その原因や正しい対処法については意外と知られていないこともあります。

この記事では、アレルギー性鼻炎の基本的な知識から、症状の特徴、原因となる物質、ご自身でできる対策、そして医療機関での治療法まで、幅広く解説します。

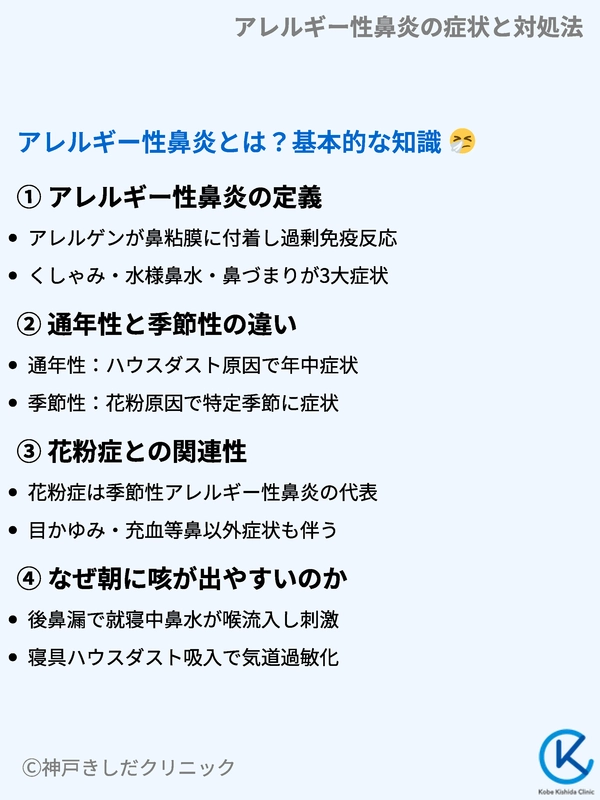

アレルギー性鼻炎とは?基本的な知識

アレルギー性鼻炎は、特定の物質(アレルゲン)が鼻の粘膜から体内に入ることによって、アレルギー反応が引き起こされる病気です。

体の免疫システムが、本来は無害なはずのアレルゲンを「異物」と認識し、過剰に反応してしまうことで、くしゃみや鼻水などの不快な症状が現れます。

この反応は、体を守るための防御機能が誤って作動している状態と考えることができます。

アレルギー性鼻炎の定義

アレルギー性鼻炎は、発作的に繰り返すくしゃみ、水様性の鼻水(水のようなサラサラした鼻水)、そして鼻づまりを主な3つの症状とする鼻粘膜の病気です。

これらの症状は、アレルゲンが鼻の粘膜に付着し、そこから体内に侵入することで誘発されます。

免疫細胞であるマスト細胞からヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、これらが神経や血管を刺激することで、くしゃみや鼻水といった症状を引き起こします。

通年性と季節性の違い

アレルギー性鼻炎は、アレルゲンの種類によって大きく二つのタイプに分けられます。一年中症状が見られる「通年性アレルギー性鼻炎」と、特定の季節にだけ症状が現れる「季節性アレルギー性鼻炎」です。

どちらのタイプかによって、原因となるアレルゲンや対策が異なります。

通年性と季節性の主な違い

| 項目 | 通年性アレルギー性鼻炎 | 季節性アレルギー性鼻炎(花粉症) |

|---|---|---|

| 主な原因アレルゲン | ハウスダスト(ダニ、カビ、ペットの毛など) | 植物の花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど) |

| 症状の現れる時期 | 一年を通して症状が見られる | 特定の季節(花粉の飛散時期)に集中する |

| 主な対策 | 室内のこまめな清掃、湿度管理 | 花粉情報の確認、マスクや眼鏡の着用 |

花粉症との関連性

「花粉症」という言葉をよく耳にしますが、これは季節性アレルギー性鼻炎の代表的なものです。

つまり、アレルギー性鼻炎という大きな枠組みの中に、原因が花粉であるものが「花粉症」として含まれます。

症状の現れ方は基本的に同じですが、花粉症の場合は目のかゆみや充血、皮膚のかゆみといった鼻以外の症状を伴うことが多いのが特徴です。

春のスギやヒノキが有名ですが、夏から秋にかけてはイネ科植物やブタクサ、ヨモギなども原因となります。

なぜ朝に咳が出やすいのか

アレルギー性鼻炎の方が、特に朝方に咳で目覚めることがあります。これにはいくつかの理由が考えられます。一つは、就寝中に鼻水が喉の奥へと流れ落ちる「後鼻漏(こうびろう)」です。

仰向けの姿勢で寝ていると、鼻水が喉に溜まりやすくなり、それが刺激となって咳を引き起こします。

また、寝具に潜むハウスダスト(特にダニ)を就寝中に吸い込み続けることで、気道が過敏になり、朝方に咳が出やすくなることもあります。

さらに、明け方は一日のうちで気温が最も低くなるため、冷たい空気が鼻や喉を刺激することも一因と考えられます。

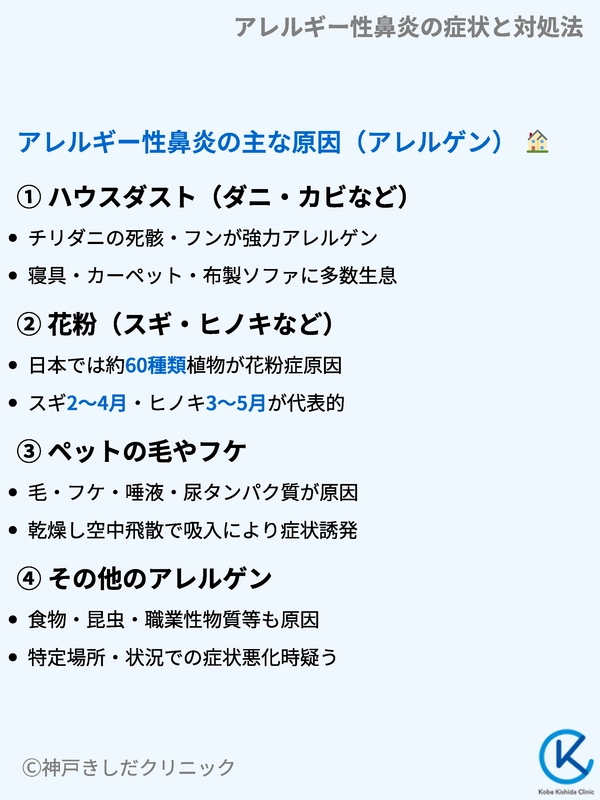

アレルギー性鼻炎の主な原因(アレルゲン)

アレルギー性鼻炎を引き起こす原因物質を「アレルゲン」と呼びます。私たちの身の回りには、さまざまなアレルゲンが存在します。

自分がどのアレルゲンに反応しているかを知ることは、効果的な対策を行う上で非常に重要です。

ハウスダスト(ダニ・カビなど)

通年性アレルギー性鼻炎の最も一般的な原因はハウスダストです。ハウスダストとは、室内のほこりのことですが、その中にはダニの死骸やフン、カビ、人のフケ、繊維くずなどが含まれています。

特に問題となるのがチリダニ(ヒョウヒダニ)で、そのフンや死骸が強力なアレルゲンとなります。ダニは高温多湿の環境を好み、寝具やカーペット、布製のソファなどに多く生息しています。

主な室内アレルゲンとその潜伏場所

| アレルゲン | 主な潜伏場所 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| ダニ(死骸・フン) | 寝具、カーペット、ぬいぐるみ、布製ソファ | こまめな掃除機がけ、寝具の洗濯・乾燥 |

| カビ | エアコン内部、浴室、結露しやすい窓際 | 定期的な清掃、換気、除湿 |

| 昆虫(ゴキブリなど) | キッチンの隅、物陰 | 清潔の維持、駆除剤の使用 |

花粉(スギ・ヒノキなど)

季節性アレルギー性鼻炎の主な原因は、植物の花粉です。日本では約60種類の植物が花粉症の原因になると報告されています。原因となる花粉の種類によって、症状が現れる季節が異なります。

自分の症状がいつ頃ひどくなるかを把握することで、原因花粉を推測する手がかりになります。

日本の代表的な花粉と飛散時期

| 花粉の種類 | 主な飛散時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| スギ | 2月~4月 | 日本の花粉症で最も代表的な原因。 |

| ヒノキ | 3月~5月 | スギ花粉の時期と重なることが多い。 |

| イネ科(カモガヤなど) | 5月~8月 | 背丈の低い草花で、公園や河川敷に多い。 |

| キク科(ブタクサ、ヨモギ) | 8月~10月 | 秋の花粉症の主な原因。 |

ペットの毛やフケ

犬や猫、ハムスター、ウサギなどのペットもアレルギーの原因となることがあります。アレルゲンは動物の毛そのものだけではなく、フケや唾液、尿などに含まれるタンパク質です。

これらが乾燥して空気中に舞い上がり、吸い込むことで症状が誘発されます。ペットを飼い始めてから症状が出た場合は、動物アレルギーの可能性を考えます。

その他のアレルゲン

上記以外にも、人によっては食物(そば、小麦、卵など)や、昆虫(ガ、ユスリカなど)、職業上接触する物質(小麦粉、木材粉塵、薬品など)がアレルゲンとなることがあります。

特定の場所や状況で症状が悪化する場合は、こうしたまれなアレルゲンが関与している可能性も考慮する必要があります。

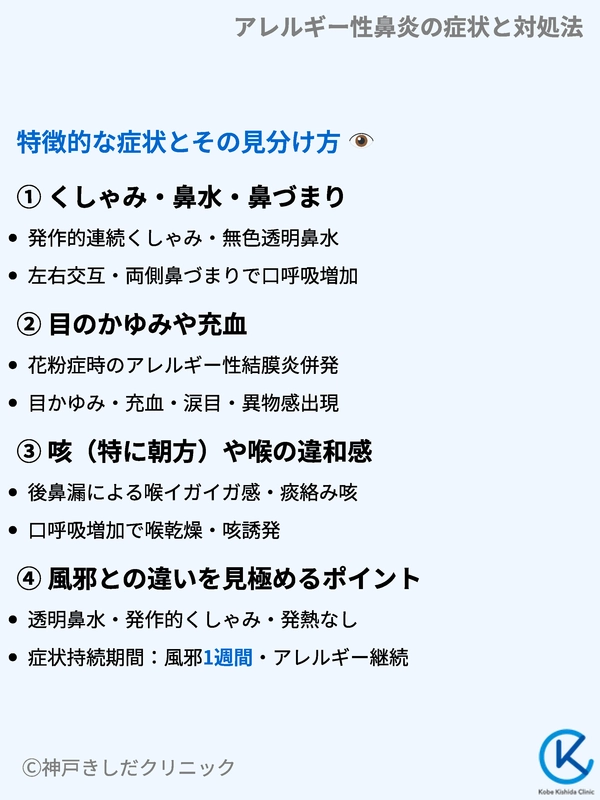

特徴的な症状とその見分け方

アレルギー性鼻炎の症状は、風邪の初期症状と似ているため、混同されがちです。しかし、いくつかのポイントに注意することで、両者を見分けることが可能です。

正しい判断は、適切な対処への第一歩となります。

くしゃみ・鼻水・鼻づまり

アレルギー性鼻炎の最も代表的な症状は、「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」の3つです。これらは「アレルギー性鼻炎の3大症状」と呼ばれます。

くしゃみは発作的に連続して出ることが多く、鼻水はウイルス感染による黄色や緑色のものとは異なり、無色透明でサラサラしているのが特徴です。

鼻づまりは左右交互に起こったり、両方の鼻が詰まったりします。これにより、口呼吸が増え、喉の乾燥やいびきの原因にもなります。

アレルギー性鼻炎の3大症状

- 発作的に繰り返すくしゃみ

- 水様性の鼻水

- 鼻づまり(鼻閉)

目のかゆみや充血

特に花粉症の場合、鼻の症状と同時に目の症状が現れることが多くあります。これを「アレルギー性結膜炎」と呼びます。目のかゆみ、充血、涙目、目がゴロゴロするといった症状が特徴です。

目をこすりすぎると結膜や角膜を傷つけてしまう危険性があるため、注意が必要です。

咳(特に朝方)や喉の違和感

前述した後鼻漏により、鼻水が喉に流れることで、喉にイガイガとした違和感を覚えたり、痰が絡んだような咳が出たりします。この咳は、アレルゲンを排除しようとする体の防御反応の一つです。

また、鼻づまりによる口呼吸は喉の乾燥を招き、咳を誘発しやすくします。特に朝方に症状が強い場合は、就寝中の環境が影響している可能性が高いと考えられます。

風邪との違いを見極めるポイント

アレルギー性鼻炎と風邪は症状が似ていますが、原因が全く異なります。風邪はウイルス感染によって起こり、通常は1週間程度で症状が改善に向かいます。

一方、アレルギー性鼻炎はアレルゲンに接触する限り症状が続きます。発熱や全身の倦怠感、喉の強い痛みを伴う場合は、風邪の可能性が高いでしょう。

アレルギー性鼻炎と風邪の症状比較

| 症状 | アレルギー性鼻炎 | 風邪 |

|---|---|---|

| 鼻水 | 透明で水様性 | 初期は水様性だが、次第に粘り気が出て黄色っぽくなる |

| くしゃみ | 発作的に連続して出る | 回数は比較的少ない |

| 発熱 | 通常はない | 微熱から高熱まで出ることがある |

| 目の症状 | かゆみや充血を伴うことが多い | あまり見られない |

| 持続期間 | アレルゲンがある限り続く(数週間~数ヶ月) | 1週間程度で軽快することが多い |

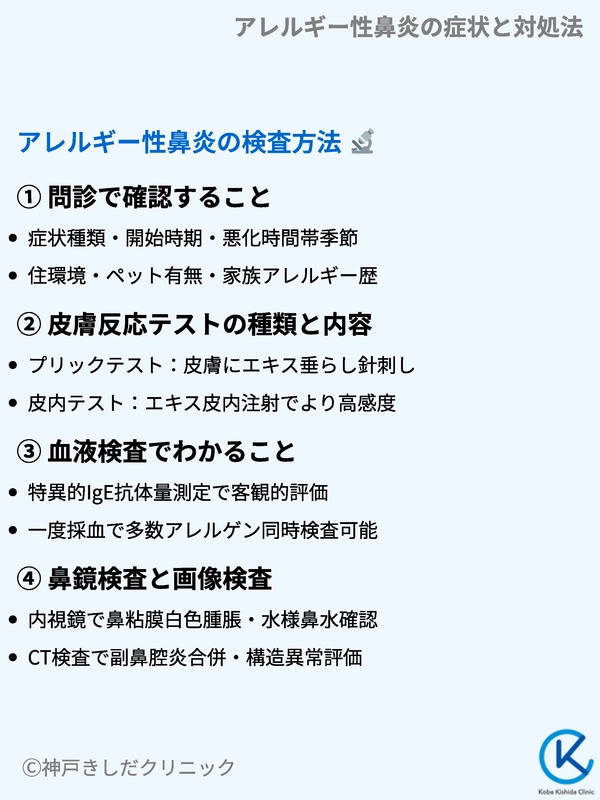

アレルギー性鼻炎の検査方法

症状からアレルギー性鼻炎が疑われる場合、医療機関では原因アレルゲンを特定するための検査を行います。原因を正確に突き止めることで、より効果的な治療や対策が可能になります。

問診で確認すること

検査の第一歩は、詳しい問診です。医師は患者さんの話から、診断の手がかりを得ます。どのような症状が、いつから、どんな時に現れるのかを具体的に伝えることが重要です。

事前に情報を整理しておくと、診察がスムーズに進みます。

問診でよく尋ねられる内容

- 症状の種類(くしゃみ、鼻水、鼻づまり、咳、目のかゆみなど)

- 症状が始まった時期と期間

- 症状が悪化する時間帯(朝、夜など)や季節

- 住環境(ペットの有無、カーペットの使用など)

- 家族にアレルギーを持つ人がいるか(家族歴)

皮膚反応テストの種類と内容

皮膚反応テストは、アレルゲンに対する体の反応を直接皮膚で確認する検査です。原因として疑われるアレルゲンのエキスを皮膚に垂らしたり、注射したりして、赤みや腫れ(膨疹)が現れるかどうかを見ます。

結果がその場でわかるという利点があります。

主な皮膚反応テスト

| 検査名 | 方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| プリックテスト | アレルゲンエキスを皮膚に垂らし、専用の針で軽く刺す | 痛みが少なく、乳幼児にも実施可能 |

| 皮内テスト | アレルゲンエキスを皮内にごく少量注射する | プリックテストより感度が高いが、痛みやリスクも少し増す |

血液検査でわかること

血液検査では、特定のアレルゲンに対して体内で作られる「特異的IgE抗体」の量を測定します。IgE抗体は、アレルギー反応に関わる抗体の一種です。

この検査により、どのアレルゲンにどの程度強く反応するのかを客観的な数値で評価できます。一度の採血で多くのアレルゲンを同時に調べられるのが利点です。

皮膚の状態が悪くて皮膚反応テストができない場合や、薬を服用中でテストに影響が出る可能性がある場合にも有用です。

鼻鏡検査と画像検査

鼻鏡(びきょう)や内視鏡を使って、直接鼻の内部の状態を観察することもあります。アレルギー性鼻炎の場合、鼻の粘膜が白っぽく腫れていたり、水様の鼻水が溜まっていたりする所見が見られます。

また、鼻づまりの程度が強い場合や、副鼻腔炎(蓄膿症)の合併が疑われる場合には、CTなどの画像検査を行い、鼻の構造や炎症の広がりを詳しく調べることがあります。

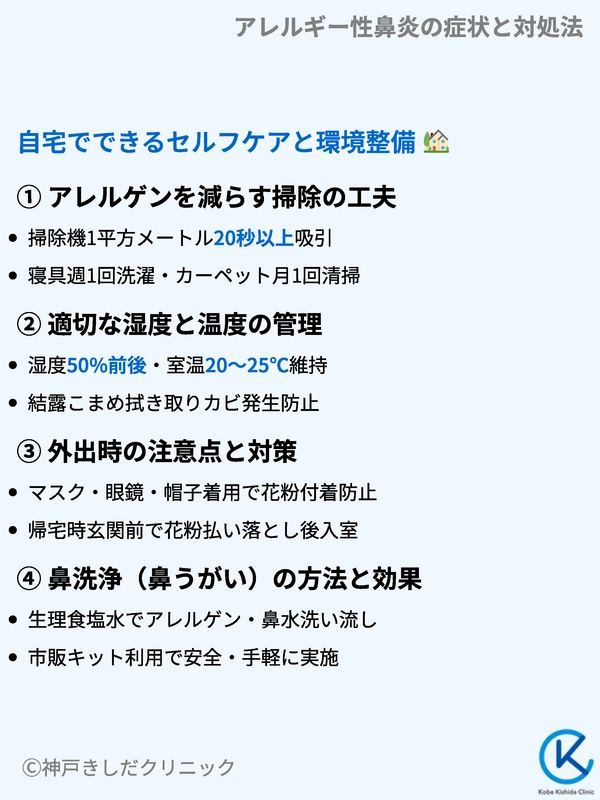

自宅でできるセルフケアと環境整備

アレルギー性鼻炎の症状をコントロールするためには、医療機関での治療と並行して、日常生活でのセルフケアが非常に重要です。

原因となるアレルゲンをできるだけ体内に取り込まないように、生活環境を整えることから始めましょう。

アレルゲンを減らす掃除の工夫

通年性アレルギー性鼻炎の主な原因であるハウスダストを減らすには、こまめな掃除が基本です。特にダニが繁殖しやすい寝具やカーペット、布製品の手入れが重要になります。

掃除機をかける際は、ゆっくりと時間をかけて、1平方メートルあたり20秒以上を目安に吸引すると効果的です。

アレルゲン除去のための掃除のポイント

| 場所 | 掃除のポイント | 頻度の目安 |

|---|---|---|

| 床・カーペット | 掃除機はゆっくりかける。フローリングは拭き掃除も行う。 | 2~3日に1回以上 |

| 寝具 | シーツやカバーはこまめに洗濯。布団は天日干しや布団乾燥機を活用。 | 週に1回以上 |

| カーテン・ソファ | 定期的に洗濯または掃除機をかける。 | 月に1回以上 |

適切な湿度と温度の管理

ダニやカビは、高温多湿の環境で繁殖しやすくなります。室内の環境を適切に保つこともアレルゲン対策には大切です。湿度は50%前後、室温は20~25℃程度を目安に管理しましょう。

加湿器の使いすぎはカビの原因になることもあるため注意が必要です。冬場の結露はこまめに拭き取り、カビの発生を防ぎます。

外出時の注意点と対策

花粉症の場合は、花粉の飛散量が多い日の不要な外出を避けることが最も効果的です。外出する際は、マスクや眼鏡、帽子を着用し、花粉が体や衣服に付着するのを防ぎます。

帰宅時には、玄関前で衣服や髪についた花粉をよく払い落としてから室内に入り、すぐにうがい、手洗い、洗顔をすると良いでしょう。

外出時に携帯すると良いもの

- 花粉防止用のマスク

- 防御効果のある眼鏡やサングラス

- 表面がツルツルした素材の上着

鼻洗浄(鼻うがい)の方法と効果

鼻洗浄は、鼻の内部に入り込んだアレルゲンや鼻水を洗い流すためのセルフケアです。体液に近い塩分濃度の生理食塩水を用いることで、鼻粘膜への刺激を少なくして洗浄できます。

市販の鼻洗浄キットを利用すると手軽に行えます。ただし、やり方を間違えると中耳炎などを引き起こす可能性もあるため、説明書をよく読んで正しく行うことが重要です。

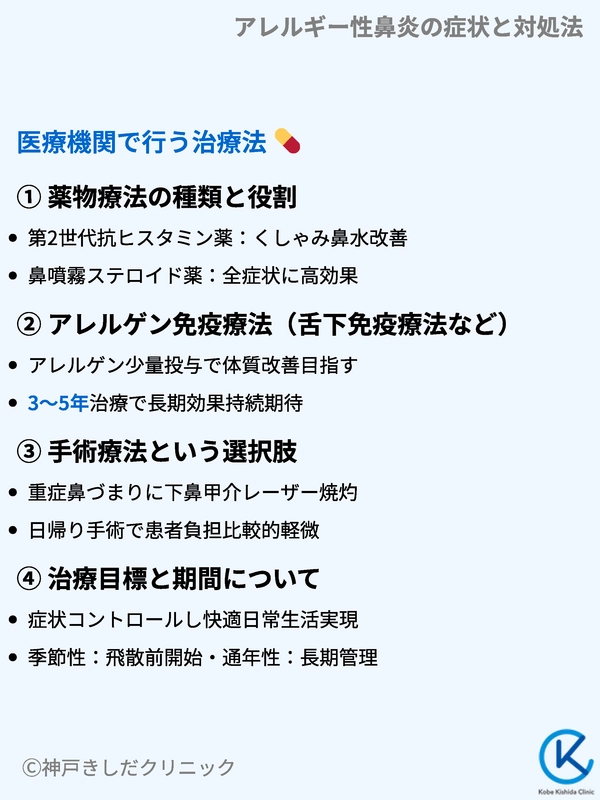

医療機関で行う治療法

セルフケアだけでは症状が十分に改善しない場合、医療機関での治療が必要になります。治療の目的は、つらい症状を抑え、日常生活への影響を最小限にすることです。

治療法にはいくつかの選択肢があり、症状の重さやライフスタイルに合わせて選択します。

薬物療法の種類と役割

アレルギー性鼻炎の治療の中心は薬物療法です。症状を抑えるための薬(対症療法薬)が主に使用されます。

これらの薬は、アレルギー反応のさまざまな段階に作用し、くしゃみ、鼻水、鼻づまりを和らげます。

主な治療薬の種類と特徴

| 薬の種類 | 主な効果 | 剤形 |

|---|---|---|

| 第2世代抗ヒスタミン薬 | くしゃみ、鼻水に効果が高い | 内服薬 |

| 鼻噴霧用ステロイド薬 | くしゃみ、鼻水、鼻づまり全てに効果が高い | 点鼻薬 |

| ロイコトリエン受容体拮抗薬 | 鼻づまりに特に効果的 | 内服薬 |

| 血管収縮点鼻薬 | 鼻づまりを即効的に改善するが、長期連用は避ける | 点鼻薬 |

これらの薬は、医師の指示に従って正しく使用することが大切です。

特に鼻噴霧用ステロイド薬は、効果が現れるまでに数日かかることがありますが、継続して使用することで安定した効果を発揮します。

アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法など)

アレルゲン免疫療法は、アレルギーの原因となるアレルゲンを少量から体に投与し、徐々に慣らしていくことで、アレルギー反応そのものを起こしにくくする治療法です。

アレルギー性鼻炎の体質改善が期待できる唯一の治療法とされています。治療には長期間(3~5年程度)を要しますが、治療終了後も長期にわたって効果が持続することが期待されます。

アレルゲン免疫療法の主な種類

- 舌下免疫療法: アレルゲンエキスを含む錠剤を毎日舌の下に含んで服用する方法。自宅で治療が可能。

- 皮下免疫療法: アレルゲンエキスを腕などに注射する方法。通院が必要。

現在、日本ではスギ花粉とダニアレルギーに対して舌下免疫療法が保険適用となっています。

手術療法という選択肢

薬物療法や免疫療法で十分な効果が得られない重症の鼻づまりに対しては、手術療法が検討されることがあります。

代表的な手術は、鼻の粘膜(下鼻甲介)をレーザーなどで焼灼し、アレルギー反応が起こる場所を減らす方法です。これにより、鼻づまりやくしゃみを軽減する効果が期待できます。

効果は永続的ではない場合もありますが、日帰りで行える場合が多く、患者さんの負担も比較的小さい手術です。

治療目標と期間について

アレルギー性鼻炎の治療は、症状をコントロールし、快適な日常生活を送れるようにすることを目標とします。季節性の場合は花粉が飛散する少し前から治療を開始し、飛散期間中継続します。

通年性の場合は、症状に応じて長期間の治療管理が必要になることもあります。どの治療法を選択し、いつまで続けるかについては、医師とよく相談しながら決めていくことが重要です。

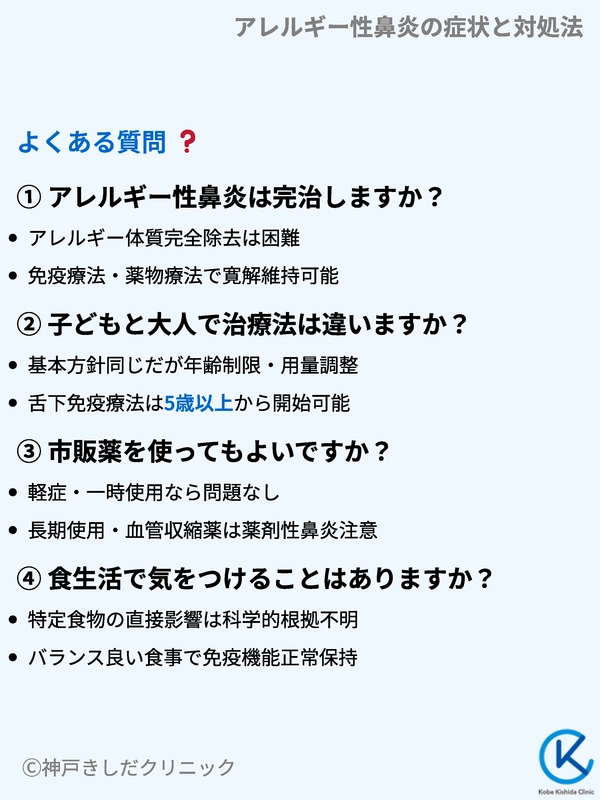

よくある質問

ここでは、アレルギー性鼻炎に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Qアレルギー性鼻炎は完治しますか?

- A

現在の医療では、アレルギー体質そのものを完全になくして「完治」させることは難しいのが現状です。

しかし、アレルゲン免疫療法によって長期的に症状を抑えたり、薬物療法やセルフケアによって症状がほとんど気にならない状態(寛解)を維持したりすることは十分に可能です。

治療の目標は、病気と上手に付き合い、症状に悩まされずに生活できる状態を目指すことです。

- Q子どもと大人で治療法は違いますか?

- A

基本的な治療方針は大人と同じですが、子どもの場合は年齢によって使用できる薬の種類や量が異なります。また、舌下免疫療法は5歳以上から開始できます。

子どものアレルギー性鼻炎は、集中力の低下や睡眠障害につながり、成長や学業に影響を与えることもあるため、早期からの適切な対応が重要です。

治療については、小児科や耳鼻咽喉科の医師に相談してください。

- Q市販薬を使ってもよいですか?

- A

市販薬にもアレルギー性鼻炎に有効な成分を含むものが多くあります。症状が軽い場合や、一時的に使用する分には問題ないでしょう。

しかし、どの薬が自分の症状に合っているか判断が難しい場合や、市販薬を長期間使用しても症状が改善しない場合は、自己判断を続けずに医療機関を受診することをお勧めします。

特に血管収縮剤を含む点鼻薬の長期連用は、かえって鼻づまりを悪化させる(薬剤性鼻炎)ことがあるため注意が必要です。

- Q食生活で気をつけることはありますか?

- A

特定の食物がアレルギー性鼻炎を直接的に治す、あるいは悪化させるという科学的根拠は明確ではありません。

しかし、バランスの取れた食事を心がけ、体の免疫機能を正常に保つことは、あらゆる病気の管理において基本となります。インスタント食品や脂肪分の多い食事に偏らず、野菜や魚などを取り入れた健康的な食生活を意識することが大切です。

また、一部の花粉症患者さんでは、特定の果物や野菜を食べると口の中がかゆくなる「口腔アレルギー症候群(OAS)」という状態が見られることがあります。

気になる症状があれば医師に相談しましょう。

以上