咳は、多くの人が経験するありふれた症状です。しかし、一時的なものから長引くものまで、その背景には様々な原因が隠れています。

単なる風邪だと思っていても、実は他の病気のサインである可能性も否定できません。

この記事では、咳を引き起こす代表的な病気や状態について、それぞれの症状の特徴や対処法を分かりやすく解説します。

ご自身の症状と照らし合わせ、咳の原因についての理解を深め、適切な対応をとるための参考にしてください。

かぜ症候群

咳の原因として最も一般的なのが「かぜ症候群」です。多くの人が生涯で何度も経験する身近な病気ですが、その症状や経過は原因となるウイルスによって少しずつ異なります。

かぜ症候群とは

かぜ症候群は、主にウイルスの感染によって引き起こされる上気道(鼻やのど)の急性炎症の総称です。

原因となるウイルスは200種類以上あるといわれ、ライノウイルス、コロナウイルス(新型コロナウイルスを除く)、RSウイルス、アデノウイルスなどが代表的です。

これらのウイルスが鼻やのどの粘膜に付着し、増殖することで炎症が起こり、咳、鼻水、のどの痛みといった症状が現れます。

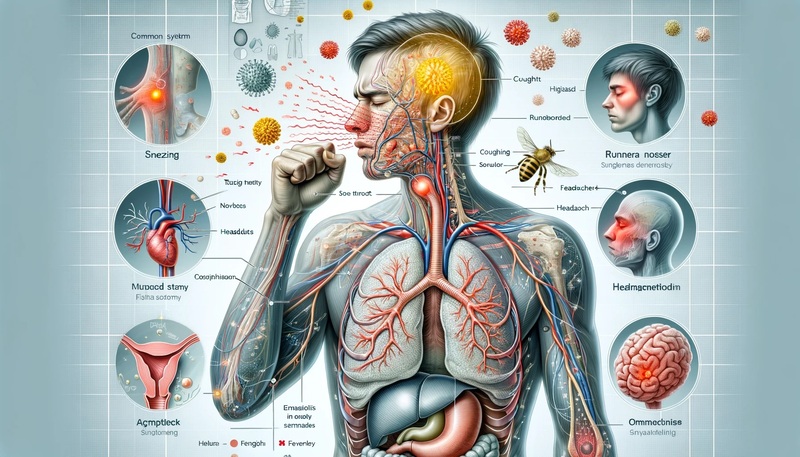

主な症状

かぜの症状は多岐にわたりますが、主に鼻、のど、気管支に現れます。初期症状としては、のどのイガイガ感や痛み、くしゃみ、鼻水などから始まることが多く、その後、咳や痰が続くことが一般的です。

発熱は軽度である場合が多く、37度台にとどまるか、熱が出ないこともあります。全身の倦怠感や頭痛、関節痛を伴うこともありますが、インフルエンザほど強くはありません。

咳の特徴と経過

かぜによる咳は、初期には乾いた「コンコン」という咳(乾性咳嗽)が多く見られますが、次第に痰が絡んだ「ゴホゴホ」という湿った咳(湿性咳嗽)に変化することがあります。

通常、咳のピークは発症から数日で、他の症状が改善するとともに、1週間から2週間程度で自然に軽快していきます。しかし、人によっては咳だけが長引くこともあります。

対処法とセルフケア

かぜ症候群に特効薬はなく、治療の基本は安静と対症療法です。体を温かくしてゆっくり休み、十分な睡眠をとることが回復を早めます。

また、空気が乾燥すると、のどの粘膜が傷つきやすくなり咳を悪化させるため、加湿器を使用したり、濡れタオルを干したりして室内の湿度を50~60%に保つことが大切です。

水分補給も重要で、こまめに水やお茶を飲むことで、のどを潤し、痰を出しやすくする効果が期待できます。

かぜのセルフケアのポイント

| 項目 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 安静・休養 | 十分な睡眠をとり、体を休める | 体力と免疫力の回復 |

| 水分補給 | 水、お茶、スープなどをこまめに飲む | 脱水予防、のどの保湿、痰の排出促進 |

| 保湿 | 加湿器や濡れタオルで室内湿度を50~60%に保つ | 気道の乾燥を防ぎ、咳を和らげる |

インフルエンザ

冬場に流行するインフルエンザも、激しい咳を伴う代表的な感染症です。普通のかぜとは異なり、症状が急激に現れ、重症化するリスクもあるため注意が必要です。

インフルエンザとは

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することで発症します。A型、B型、C型などの種類があり、特にA型とB型が季節性の流行を引き起こします。

感染力が非常に強く、学校や職場などで集団発生することも少なくありません。潜伏期間は1~3日と短く、突然の高熱で発症するのが特徴です。

かぜとの違い

インフルエンザは、普通のかぜと比べて全身症状が強く現れます。38度以上の高熱、強い倦怠感、頭痛、筋肉痛、関節痛などが急激に出現します。

一方、かぜは鼻水やのどの痛みといった局所症状が主体で、発熱も軽度なことが多いです。咳の症状も、インフルエンザの方がより強く、長引く傾向があります。

かぜとインフルエンザの症状比較

| 症状 | かぜ症候群 | インフルエンザ |

|---|---|---|

| 発症 | ゆるやか | 急激 |

| 発熱 | 軽度(~37度台) | 高熱(38度以上) |

| 全身症状 | 軽い | 強い(倦怠感、筋肉痛など) |

咳以外の特徴的な症状

インフルエンザの咳は、発熱などの初期症状から少し遅れて現れることが多く、胸の痛みを伴うこともあります。咳以外には、悪寒、食欲不振といった全身症状が顕著です。

特に高齢者や基礎疾患を持つ方は、インフルエンザをきっかけに肺炎を併発し、重症化する危険性があるため、早期の対応が重要です。

治療と予防

インフルエンザの治療には、抗インフルエンザウイルス薬が用いられます。これらの薬は、発症から48時間以内に服用を開始することで、症状の期間を短縮し、重症化を防ぐ効果が期待できます。

予防には、毎年のワクチン接種が最も有効です。ワクチンを接種することで、感染しても症状が軽くて済む場合が多くなります。

また、流行期には手洗いやマスクの着用、人混みを避けるなどの基本的な感染対策も大切です。

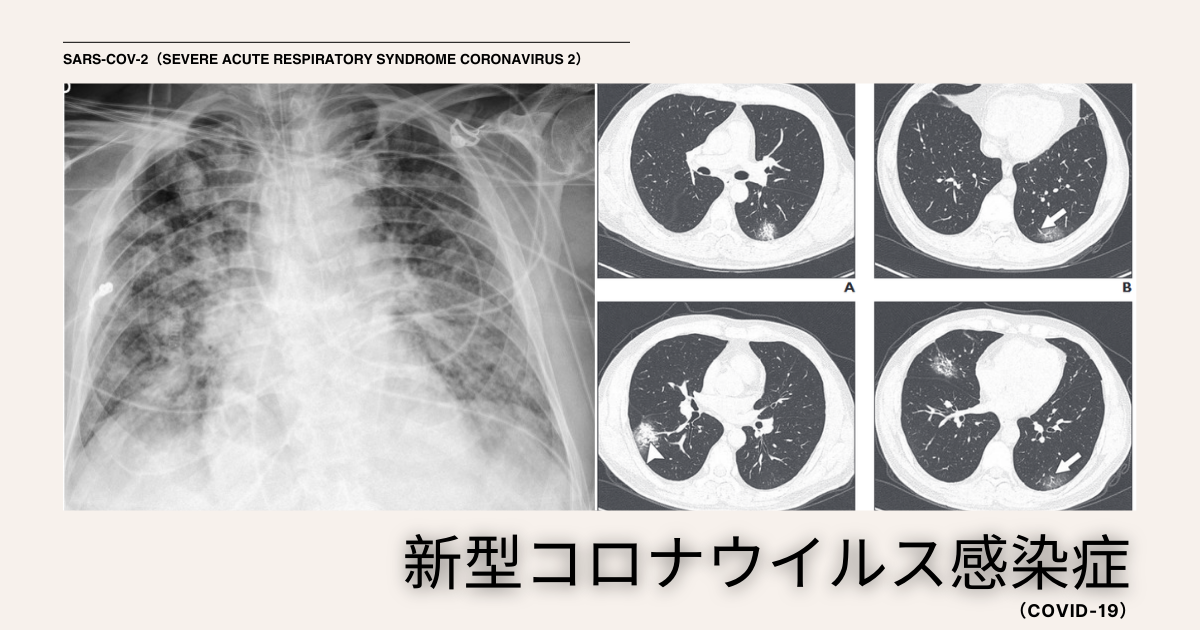

新型コロナウイルス感染症

近年、世界的に流行した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)も、咳を主症状とする呼吸器感染症です。他の感染症との見分けが難しい場合もあります。

新型コロナウイルスの咳の特徴

新型コロナウイルス感染症による咳は、乾いた咳(乾性咳嗽)が多いとされていますが、痰を伴う湿った咳(湿性咳嗽)が出ることもあります。

咳の強さや頻度は個人差が大きく、軽症で済む人もいれば、呼吸困難を伴うほどの激しい咳が続く人もいます。また、特徴的な症状として、味覚や嗅覚の異常が現れることがあります。

他の呼吸器感染症との違い

新型コロナウイルス、インフルエンザ、かぜは、いずれも発熱や咳といった共通の症状があるため、症状だけで完全に見分けることは困難です。

ただし、新型コロナウイルスでは息切れや呼吸困難、味覚・嗅覚障害が比較的多く見られる傾向があります。正確な診断のためには、検査キットや医療機関での検査が必要です。

主な呼吸器感染症の症状比較

| 症状 | 新型コロナウイルス | インフルエンザ | かぜ症候群 |

|---|---|---|---|

| 咳 | 乾いた咳が多い | 強い咳 | 様々 |

| 息切れ | 比較的多い | まれ | まれ |

| 味覚・嗅覚障害 | 特徴的に見られることがある | まれ | まれ |

後遺症としての咳

新型コロナウイルス感染症の回復後も、数週間から数ヶ月にわたって咳が続くことがあります。これは「後遺症」や「Long COVID」と呼ばれ、多くの人を悩ませています。

ウイルス感染によって気道が過敏になったり、肺に微細な炎症が残ったりすることが原因と考えられています。日常生活に支障が出るほどの咳が続く場合は、専門の医療機関に相談することが望ましいです。

感染が疑われる場合の対応

発熱や咳などの症状があり、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合は、まず抗原検査キットなどで自己検査を行うことが考えられます。

陽性であったり、症状が重かったりする場合は、かかりつけ医や地域の相談窓口に連絡し、指示を仰ぎましょう。他者への感染を防ぐため、マスクの着用や不要不急の外出を控えることが重要です。

細菌性肺炎

肺炎は、肺に炎症が起こる病気で、咳や発熱、呼吸困難などの症状を引き起こします。原因によってウイルス性と細菌性に大別され、特に細菌性肺炎は適切な治療が必要です。

細菌性肺炎とは

細菌性肺炎は、肺炎球菌やインフルエンザ菌などの細菌が肺に感染して炎症を起こす病気です。

かぜやインフルエンザにかかって体力が落ちているときに、二次的に細菌感染を起こして発症することがよくあります。

特に高齢者や、心臓や肺に持病がある方、糖尿病の方などは重症化しやすいため注意が必要です。

ウイルス性肺炎との違い

ウイルス性肺炎は、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどが原因で起こります。

一般的に、ウイルス性肺炎では乾いた咳や水っぽい痰が見られるのに対し、細菌性肺炎では膿のような色のついた痰(黄色や緑色、さび色など)が出ることが多いのが特徴です。

診断や治療方針が異なるため、両者を区別することは非常に重要です。

原因と特徴の比較

| 項目 | 細菌性肺炎 | ウイルス性肺炎 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 肺炎球菌、インフルエンザ菌など | インフルエンザウイルス、コロナウイルスなど |

| 痰の特徴 | 色のついた膿性の痰 | 無色透明や水様の痰、または痰が少ない |

| 治療薬 | 抗菌薬(抗生物質) | 抗ウイルス薬(一部)、対症療法 |

咳や痰(たん)の特徴

細菌性肺炎の咳は、湿った咳(湿性咳嗽)が中心で、しばしば胸の痛みを伴います。そして、最も特徴的なのが痰です。

感染している細菌の種類によって痰の色は異なりますが、黄色や緑色の膿のような痰が出ることが多く、肺炎球菌肺炎では鉄さび色の痰が見られることもあります。

発熱や悪寒、呼吸が速くなる、息苦しいといった症状も現れます。

診断と治療法

診断は、胸部X線(レントゲン)検査やCT検査で肺の炎症像を確認し、血液検査や喀痰(かくたん)検査で原因菌を特定して行います。

治療の基本は、原因となっている細菌に有効な抗菌薬(抗生物質)の投与です。症状が重い場合や、脱水、呼吸不全などが見られる場合は、入院して点滴や酸素投与などの治療を行います。

気管支喘息

長引く咳の原因として、気管支喘息も考えられます。特に夜間や早朝に咳き込む、特定の状況で咳が出やすくなる場合は、喘息の可能性があります。

気管支喘息の咳

気管支喘息は、気道(空気の通り道)が慢性的な炎症を起こし、様々な刺激に対して過敏になる病気です。

喘息の人の気道は、健康な人に比べて狭くなっており、ホコリやダニ、冷たい空気などのわずかな刺激でも、気道がさらに狭くなって咳や息苦しさ(喘息発作)を引き起こします。

咳は、喘息の最も一般的な症状の一つです。

喘息の主な症状

喘息の症状は咳だけではありません。息をするときに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音(喘鳴:ぜんめい)がしたり、息苦しさや胸の圧迫感を感じたりします。

これらの症状は、夜間から早朝にかけて、また、運動後や季節の変わり目などに悪化しやすい傾向があります。

喘息の典型的な症状

- 夜中や明け方に悪化する咳

- 息をするときのゼーゼー、ヒューヒューという音(喘鳴)

- 繰り返す息苦しさ

- 胸が締め付けられるような感じ

咳が悪化する要因

喘息の症状は、様々な要因によって引き起こされたり、悪化したりします。原因となるアレルギー物質(アレルゲン)や、気道を刺激する物質を避けることが、症状のコントロールには大切です。

喘息の悪化要因

| 分類 | 具体的な要因 |

|---|---|

| アレルゲン | ハウスダスト、ダニ、カビ、ペットのフケ、花粉など |

| アレルゲン以外 | タバコの煙、冷たい空気、運動、ストレス、かぜなどの感染症 |

診断と治療の基本

診断は、特徴的な症状の問診に加えて、呼吸機能検査(スパイロメトリー)などを行い、気道の狭さや過敏性を評価します。

治療は、気道の炎症を抑える「長期管理薬(コントローラー)」と、発作時に気道を広げる「発作治療薬(リリーバー)」を組み合わせて行います。

長期管理薬を毎日きちんと使用して、発作が起きない状態を維持することが治療の目標です。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

主に長年の喫煙習慣が原因で起こるCOPDも、慢性の咳や痰、息切れを引き起こします。40歳以上で喫煙歴のある方は特に注意が必要です。

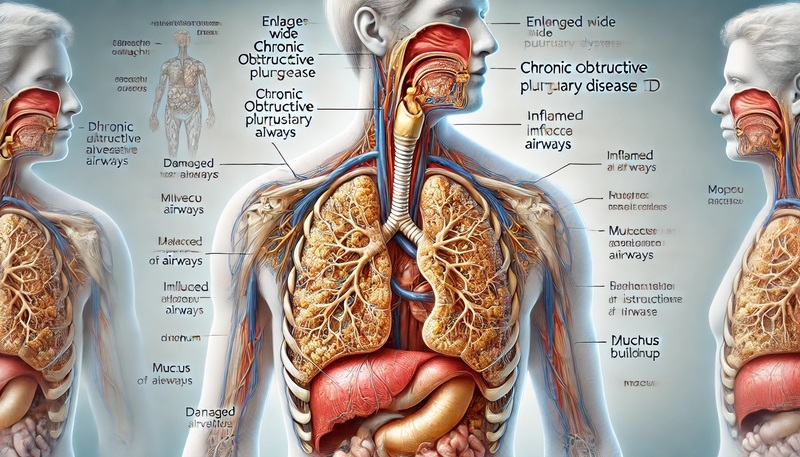

COPDとは

慢性閉塞性肺疾患(COPD:Chronic Obstructive Pulmonary Disease)は、タバコの煙などの有害物質を長期間吸い込むことで、気管支に炎症が起きたり、肺胞(肺の中にある酸素交換を行う小さな袋)が壊れたりする病気です。

その結果、空気の通り道が狭くなり、息を吐き出しにくくなります。進行すると、少し動いただけでも息切れするようになり、日常生活に大きな支障をきたします。

主な原因とリスク因子

COPDの最大の原因は喫煙です。喫煙者の約15~20%がCOPDを発症するといわれています。長期間の受動喫煙や、大気汚染、職業上の粉塵などもリスク因子となります。

遺伝的な要因が関与することもありますが、ほとんどは喫煙が原因であるため「肺の生活習慣病」とも呼ばれます。

咳や息切れの特徴

COPDの初期症状は、慢性の咳や痰です。特に朝方に痰が絡んだ咳が多く出ます。病気が進行すると、階段の上り下りや坂道などで息切れ(労作時呼吸困難)を感じるようになります。

かぜなどをきっかけに、症状が急激に悪化する「増悪(ぞうあく)」を繰り返しながら、肺の機能は徐々に低下していきます。

進行と管理

COPDの進行を完全に止めることはできませんが、最も重要な治療は「禁煙」です。禁煙することで、肺機能の低下するスピードを緩やかにすることができます。

治療の中心は、気管支拡張薬の吸入です。気道を広げて呼吸を楽にし、息切れを改善します。その他、呼吸リハビリテーションや栄養管理、在宅酸素療法なども症状に応じて行います。

COPDの進行度と症状

| 進行度 | 主な症状 |

|---|---|

| 軽症 | 慢性の咳、痰。息切れはあまり感じない。 |

| 中等症 | 坂道や階段で息切れを感じる。咳や痰が増える。 |

| 重症 | 平地を歩くだけでも息切れする。日常生活に支障が出る。 |

胃食道逆流症(GERD)

胸やけなどの消化器症状で知られる胃食道逆流症ですが、意外にも長引く咳の原因となることがあります。食後に咳が出やすい、横になると咳き込むといった場合に疑われます。

なぜ胃食道逆流症で咳が出るのか

胃食道逆流症(GERD)は、胃酸などの胃の内容物が食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症を起こす病気です。逆流した胃酸が食道下部にある咳の神経(咳受容体)を刺激することで、反射的に咳が出ます。

また、逆流物がのどや気管まで上がってきて、直接気道を刺激して咳を引き起こすこともあります。

咳以外の症状

最も典型的な症状は、胸やけや、酸っぱいものがこみ上げてくる感じ(呑酸:どんさん)です。

その他にも、胸の痛み、のどの違和感、声がれ、飲み込みにくさなど、多彩な症状が現れることがあります。

GERDの主な症状

- 胸やけ(みぞおちの上あたりが焼けるような感じ)

- 呑酸(酸っぱい液体が上がってくる)

- 長引く咳(特に食後や夜間)

- のどの違和感・イガイガ感

- 声がれ

診断方法

特徴的な症状から診断されることが多いですが、確定診断のためには内視鏡検査(胃カメラ)で食道の炎症の程度を確認します。

咳の原因がはっきりしない場合には、胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)を試験的に投与し、症状が改善するかどうかで診断することもあります(PPIテスト)。

生活習慣の改善と治療

治療の基本は、生活習慣の改善と薬物療法です。食事内容の見直しや、食後すぐに横にならない、就寝時に上半身を少し高くするなどの工夫が有効です。

薬物療法では、主に胃酸の分泌を強力に抑える薬を使用します。

GERDのセルフケア

| 項目 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 食事 | 脂肪の多い食事、アルコール、香辛料、柑橘類を避ける。食べ過ぎない。 |

| 姿勢 | 食後2~3時間は横にならない。前かがみの姿勢を避ける。 |

| 就寝時 | 上半身を高くして寝る。腹部を締め付けない服装で寝る。 |

アレルギー性鼻炎

鼻の症状が主役のアレルギー性鼻炎ですが、鼻からあふれた鼻水がのどに流れることで、咳の原因になることがあります。

アレルギー性鼻炎と咳の関係(後鼻漏)

アレルギー性鼻炎では、くしゃみ、鼻水、鼻づまりが主な症状ですが、多量に出た鼻水が鼻の後ろからのどの方へ流れ落ちることがあります。これを「後鼻漏(こうびろう)」といいます。

この流れ込んだ鼻水がのどや気管を刺激することで、痰が絡んだような咳や、しつこい咳払いの原因となります。

後鼻漏の主な症状

後鼻漏による咳は、特に仰向けに寝ている夜間や早朝に悪化しやすい傾向があります。常にのどに何かが張り付いているような不快感や、痰が絡む感じが特徴です。

咳払いをしたくなることが多く、声がれを伴うこともあります。

後鼻漏のチェックリスト

- 鼻水がのどに流れる感じがする

- のどがイガイガして咳払いをしたくなる

- 横になると咳が出やすい

- 痰が絡むが、うまく出せない

原因となるアレルゲン

アレルギー性鼻炎の原因(アレルゲン)は、一年中症状が出る通年性のものと、特定の季節だけ症状が出る季節性のものに分けられます。

通年性のアレルゲンとしてはハウスダストやダニ、季節性のアレルゲンとしてはスギやヒノキ、ブタクサなどの花粉が代表的です。

治療と対策

治療の基本は、原因となるアレルゲンを避けることです。室内のこまめな掃除や、花粉の飛散が多い時期の外出を控えるなどの対策が重要です。

薬物療法では、抗ヒスタミン薬や鼻噴霧用ステロイド薬などが用いられます。鼻の症状をコントロールすることで、結果的に後鼻漏やそれに伴う咳も改善します。

薬剤性の咳

服用している薬の副作用として、咳が出ることがあります。他の病気で治療中の方は、薬剤性の咳の可能性も考える必要があります。

咳の原因となる主な薬剤

咳の副作用が報告されている薬はいくつかありますが、特に頻度が高いのが、高血圧や心不全の治療に用いられる「ACE阻害薬」です。

その他、一部の関節リウマチ治療薬や抗不整脈薬、漢方薬などでも咳が出ることがあります。

咳を引き起こす可能性のある薬剤の例

| 薬剤の種類 | 主な用途 |

|---|---|

| ACE阻害薬 | 高血圧、心不全 |

| β遮断薬(一部) | 高血圧、狭心症、頻脈 |

| 抗リウマチ薬(一部) | 関節リウマチ |

薬剤性咳嗽の特徴

薬剤性の咳(薬剤性咳嗽)は、痰を伴わない乾いた咳(乾性咳嗽)であることがほとんどです。コンコンという空咳がしつこく続き、のどのイガイガ感を伴うこともあります。

薬を飲み始めてから数週間~数ヶ月後に出現することが多いですが、個人差があります。

発見と対処法

長引く咳の原因が他に見当たらない場合、服用中の薬を疑います。原因と考えられる薬を中止すると、通常は数週間以内に咳は改善します。ただし、自己判断で薬をやめるのは大変危険です。

必ず処方した医師に相談し、指示に従ってください。必要に応じて、咳の副作用が少ない別の薬に変更するなどの対応をとります。

医師への相談の重要性

新しい薬を飲み始めてから咳が出るようになった、あるいは特定の薬を飲んでいる期間に咳が続くといった場合は、薬剤性の咳の可能性があります。

お薬手帳を持参して、かかりつけの医師や薬剤師に相談することが、原因を特定する上で非常に重要です。

よくある質問

咳に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q咳(せき)が2週間以上続いています。ただの風邪でしょうか?

- A

一般的に、かぜによる咳は1~2週間で軽快することが多いです。

3週間以上続く咳は「遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)」、8週間以上続く咳は「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」と呼び、かぜ以外の原因を考える必要があります。

気管支喘息や咳喘息、COPD、胃食道逆流症、後鼻漏など、様々な病気の可能性が考えられるため、長引く場合は呼吸器科などの医療機関を受診することをお勧めします。

- Q痰(たん)の色で病気は分かりますか?

- A

痰の色は、病気の状態を推測する上での一つの手がかりになります。ただし、色だけで病気を断定することはできません。あくまで目安として参考にしてください。

痰の色と考えられる状態

痰の色 考えられる状態・原因 透明・白色 健康な状態、ウイルス感染の初期、気管支喘息など 黄色・緑色 細菌感染(かぜの悪化、気管支炎、肺炎など) さび色・赤褐色 古い血液の混入(肺炎球菌性肺炎など)

- Q加湿器は咳に効果がありますか?

- A

はい、効果が期待できます。空気が乾燥していると、気道の粘膜が乾燥して刺激に敏感になり、咳が出やすくなります。

加湿器を使用して室内の湿度を50~60%程度に保つことは、のどや気管支を潤し、粘膜のバリア機能を助けるため、咳の症状緩和に有効です。

特に、空気が乾燥しやすい冬場や、エアコンを使用している環境では加湿を心がけると良いでしょう。

- Q咳止め薬は飲んでも良いですか?

- A

咳は、気道内の異物や痰を排出するための重要な生体防御反応です。

そのため、特に痰が絡む湿った咳の場合、無理に咳止め薬で咳を止めてしまうと、痰が気道に溜まってしまい、かえって病状を悪化させる可能性があります。

一方で、体力を消耗するほどの激しい咳や、眠れないほどの咳が続く場合は、咳止め薬の使用が有効なこともあります。

市販薬を使用する際は、薬剤師に相談するか、症状が続く場合は医療機関を受診して、原因に応じた適切な治療を受けることが重要です。

以上